英語でさるく 那須省一のブログ

よろしくお願いされたくない!

- 2016-07-13 (Wed)

- 総合

近くの私立高校で受講している中国語教室は4回の授業を終えて、9月まで長い夏休みに入った。NHKのラジオ講座が日課となった身でも、やはり中国人のネイティブスピーカーの先生に中国語の発音の基礎を「生で」教えてもらうのはありがたい。

夏休み前の最後の授業では基本の挨拶表現を学んだ。「こんにちは」の「你好(ニーハオ)」とか名前の聞き方、答え方などだ。(中国語では声調を示したピンインを記さないと意味がないのだが、打ち込み方が分からないので・・・)。テキストには名前の名乗り方に続いて、「どうぞよろしくお願いします」という文章が載っていた。中国語だと「请多关照」。敢えてカタカナで記すと、「チン・ドゥオ・グアンジャオ」という感じの発声だが、日本語とピタリ重なる音ではなさそうでカタカナ表記は無理があるかと思う。韓国語ではあまり感じることのない難解さだ。

あれっと思ったのは、この「どうぞよろしくお願いします」という挨拶表現。中国語でも日本語と似たようなことを言うのだろうか。先生にそう尋ねると、「いや、中国ではこういうことはまず言いません。これは日本人が自己紹介の場でよくこう言うので参考までにテキストに載せてあるのでしょう。中国でこのような挨拶をしたら、皆さんが日本人であることがすぐに分かるでしょう」と指摘された。

実は「どうぞよろしくお願いします」は英語でも悩ましい表現だ。結論から言えば、ご承知のように英語ではこういうことは言わない。だから頭を悩ます必要はないのだが、我々日本人は初対面の場などで、何かこうした表現をしないとどうも落ち着きが悪い(ような心持ちになる)。強いて英訳すれば、“Please accept me and support me.” という、どう見ても仰々しい文章が頭に浮かぶが、日本人には理解できても、ネイティブスピーカーが納得する英語表現としては不自然で無理があるとか。

韓国語を学習していて、韓国語ではまさにそっくりの表現があることに気づき、面白く思っていた。「プッタクカムニダ」という表現。「プッタク」は漢字で書けば「付託」。これだけ言語的に酷似しているのに仲良くなれないわけがない。同じ東アジアの儒教圏の国だから中国語でも同じような挨拶の表現があっても不思議ではないと思い、先述の印象を抱いたのだが、どうもそうではなさそうだ。

ところで日韓中米の類似相違はさておき、時と場合によってはこの定番の表現がやたら耳ざわりとなることもある。私がよく見る週末の娯楽番組。司会者とアシスタントが登場する人物にのべつ「よろしくおねがいします」と呼びかけ、向こうもそっくり同じ言葉を返す。これが幾度となく繰り返されると、ほとんど意味のない挨拶言葉に聞こえる。

私は意味のない「挨拶言葉」はテレビ番組からなくして欲しいと願う。同じ番組の中で何度も顔を見せる人物が司会者側とその都度、「よろしくお願いします」と言葉を交わすのはもういい加減にしてくれ、それよりもっと実のあることをしゃべってくれと言いたくなるのだ。型通りのセリフを口にしている限り、視聴者に失礼な印象は与えない、番組はつつがなく進行する。それではあまりにつまらないと思う。まあ、そんな番組は始めから見なければいいだけのことで、目くじらを立てることでもないのだが・・・。

- Comments: 0

black=African-American

- 2016-07-10 (Sun)

- 総合

前回の項でトニー・ブレア英元首相のことを書いた。実はあれは片手落ちのコラムだった。きちんと書いておくべきことは、メディアの一員として、私自身も当時はあのイラク戦争は不可避で正当な戦争と考えていたことを書いておくべきだった。自己弁護するわけではないが、私もイラクのサダム・フセイン大統領(当時)が何らかのWMDを保有していると思ったし、フセイン政権を「野放し」にしておくことは危険と考えたからだ。しかし、イラク戦争は結果的にイスラム過激派組織が「現代の十字軍に鉄槌を」と叫ぶテロ活動の主因を作ってしまった。中東情勢に起因するテロが世界中で猛威を振るう今の現実を思う時、その観を深くする。

前回の項でトニー・ブレア英元首相のことを書いた。実はあれは片手落ちのコラムだった。きちんと書いておくべきことは、メディアの一員として、私自身も当時はあのイラク戦争は不可避で正当な戦争と考えていたことを書いておくべきだった。自己弁護するわけではないが、私もイラクのサダム・フセイン大統領(当時)が何らかのWMDを保有していると思ったし、フセイン政権を「野放し」にしておくことは危険と考えたからだ。しかし、イラク戦争は結果的にイスラム過激派組織が「現代の十字軍に鉄槌を」と叫ぶテロ活動の主因を作ってしまった。中東情勢に起因するテロが世界中で猛威を振るう今の現実を思う時、その観を深くする。

そんなことを思いながら、日曜朝、英BBCのホームページをのぞくと、これまた懐かしい顔が見えた。ブレア首相の側近として、その気さくな人柄が皆に好かれたジョン・プレスコット元副首相だ。サンデー・ミラー紙との単独インタビューを転電した記事で、見出しがセンセーショナルだ。Blair Forced us into an illegal war(我々はブレアにより違法な戦争を強いられた)

プレスコット氏はブレア政権にあって労働者階層を代弁するような存在で、ブレア氏のエリート臭を緩和し、保守党から政権を奪取するのに大いに貢献した人物だ。そのプレスコット氏がここに来て、ブレア氏が率いたイラク戦争を喝破した。“A day doesn’t go by when I don’t think of the decision we made to go to war.” とプレスコット氏は悔いていた。違法な戦争でフセイン大統領を政権の座から追放したことで、パンドラの箱を開けたとも。数日前に自身の政治判断を正当化したブレア氏の主張とは正反対の言葉だ。

◇

また、アメリカで銃による惨劇が起きた。犯人の男は単独犯で「白人」特に「白人の警察官」に対する恨みを募らせていたという。アメリカで公民権運動が起き、マーティン・ルーサー・キング師らによるあのワシントン行進があってから50年余。その就任が歴史的出来事だった黒人大統領、オバマ氏もほどなく任期切れを迎えようとしている。それなのに、アメリカでは人種、肌の色の違いに起因する殺戮事件が跡を絶たない。

犯人の男はいわゆるテロ組織とは関係がないが、黒人こそが白人や他の人種よりも優れているのだという考え方に傾倒していたとも報じられている。男の主張、考え方の具体的なことはまだ分からないが、この国が今なお人種的に病んだ国であることを象徴する事件となったことは間違いない。日本がこの種の病根から無縁であるとは言わないが。

日本の報道で一つ気になった点。犯人の男を「黒人」と書かずに「アフリカ系」と書いている新聞があったこと。英語では差別を助長したくないとの思いから、黒人のアメリカ人を意味する時に “black” と言わず、“African-American”と言う表現が増えているが、今回の事件の報道ではそうした配慮は意味がないかと思う。CNNもBBCも “Five white police officers were shot dead by a black man.” などと報じている。

- Comments: 0

A better and safer world?

- 2016-07-08 (Fri)

- 総合

久しぶりに英BBC放送で、トニー・ブレア英元首相がマイクに向かっているところを見た。2003年の米英イラク戦争で英国を参戦に導いた判断の是非を検証した独立調査委員会の報告書発表を受けた6日の記者会見だった。

久しぶりに英BBC放送で、トニー・ブレア英元首相がマイクに向かっているところを見た。2003年の米英イラク戦争で英国を参戦に導いた判断の是非を検証した独立調査委員会の報告書発表を受けた6日の記者会見だった。

独立調査委員会はこの日、イラクのサダム・フセイン大統領が当時世界平和に及ぼしていた脅威について、フセイン政権を軍事的に打倒するのが唯一の残された選択肢ではなかったとの見地から、参戦に踏み切ったブレア元首相の判断は誤りだったと断じた。日本のメディアでもそれなりに報じられているかと思う。朝日は「英調査委、ブレア政権を批判」「イラク参戦『最後の手段でなかった』」との見出しで、朝刊準トップの扱いで中面でも大きく紙面を割いている。購読している読売新聞も一面で報じていたが、扱いはかなり地味な印象だった。

イラク戦争の開戦から13年、調査委の発足から7年の歳月を経てまとめられた報告書は字数にして約260万語の膨大な量。文豪シェイクスピアの全作品を集めてもその3倍を超える字数だという。調査委の報告書を受けて英メディアではブレア元首相を「断罪」する厳しい論調の記事が相次いだ。英軍が直接にかかわった2003年3月から09年7月までの間に戦死した英兵は179人。兵士の遺族らは彼らの子供は犬死にしたのであり、ブレア氏は“the world’s worst terrorist” であると声高に非難している。

ブレア氏は報告書発表を受け、2時間近い記者会見で、首相としての責任は全面的に認めるものの、「私の決断は(当時の)最善の選択であり、この国をミスリードしたわけではなく、嘘偽りもなかった」と自己弁護に徹した。

時に思う。仮にあのイラク戦争がなかったとしたなら、世界は今どういう状況になっているだろうかと。少なくとも、フセイン政権が世界を大量破壊兵器による戦火に引きずり込んだ危険性は少なかったと今では推測できる。ブッシュ米・ブレア英政権が開戦の根拠として主張した大量破壊兵器(WMD=weapons of mass destruction)は結局、イラクからは見つからなかった。私の記憶では当時、フセイン政権がアル・カーイダを率いていたウサマ・ビンラーディンを陰で支援していたとの疑惑も開戦に傾く一因だったような気がするが、その後、両者はむしろ「敵対していた」ことも判明している。

イラク戦争が開始された当時、私は大阪の新聞社で英字新聞の編集作業に携わっていた。中東問題の専門家ではないが、フセイン大統領がまだ健在だった1990年夏にバグダッドを取材で訪れたことがある。当時のイラクの閉塞的な社会を目の当たりにしてフセイン独裁政権の恐ろしさは容易に想像できた。

まだ野党党首時代のブレア氏をロンドンで間近に取材したことがある。6日の会見での苦渋の表情に溌剌とした当時の面影を見いだすのは難しい。さらに難しいのは、ブレア氏が会見で語った “I believe I made the right decision and the world is better and safer as a result of it.”(私は正しい決断をしたのであり、その結果世界は今、より良く、より安全となっている」との主張に素直にうなずくことだろう。我々が普通に抱く価値観に敵意を抱くイスラム過激派によるテロの蛮行のニュースが国際社会から絶える日はない。

- Comments: 0

lame duck より強烈な zombie

- 2016-07-05 (Tue)

- 総合

ふうぅー、暑い。じっとしているだけで汗が噴き出してくる。昨夏はアイスクリームの類はなぜか全然口にしなかったが、今夏はこのところ毎日のように買い求めている。美味いアイスキャンデーを見つけてしまったこともある。杏仁豆腐とかいうアイスキャンデーで1個140円。あっさりした口当たりで、食べようと思えば幾つでも食べられそう。体重が「高値安定」の身には遠慮したいのだが、プールで泳いだ帰りについつい買ってしまっている。せめてもの抵抗は1日1個の「縛り」ぐらいだ。これもそのうち怪しいが。

ふうぅー、暑い。じっとしているだけで汗が噴き出してくる。昨夏はアイスクリームの類はなぜか全然口にしなかったが、今夏はこのところ毎日のように買い求めている。美味いアイスキャンデーを見つけてしまったこともある。杏仁豆腐とかいうアイスキャンデーで1個140円。あっさりした口当たりで、食べようと思えば幾つでも食べられそう。体重が「高値安定」の身には遠慮したいのだが、プールで泳いだ帰りについつい買ってしまっている。せめてもの抵抗は1日1個の「縛り」ぐらいだ。これもそのうち怪しいが。

◇

NHKのラジオ講座を聞くのが日課となった。朝の講座は韓国語と中国語が連続しているので都合がいい。聞き始めたばかりだから大層なことは言えないが、韓国語に関してはこれまでの独学で覚えた語彙もあり、スムーズに聞ける。ただ、どちらの講座も4月開講だからすでに60回を超えており、「中途入学」の私は必死に耳をそばだてている。韓国語講座のテキストに掲載されている講師の顔写真を見ると、英字新聞勤務時代の先輩同僚によく似ている。何だか親近感を覚える。

前にも書いたが、英語はNHKのラジオ講座にお世話になった。まさか、還暦を過ぎて、今度は韓国語と中国語でもお世話になるとは思わなかったが、継続は力なりだ。どこまで力をつけることができるか自分でも楽しみではある。

◇

英字紙「ジャパン・ニューズ」を読んでいて、懐かしい表現を目にした。記事は提携紙の英タイムズ紙の転電で、ブレグジット(Brexit)の成立で苦境に立つキャメロン英首相が欧州連合(EU)の首脳会議での「最後の夕食会」に参加した際の他国の首脳の反応を伝えていた。国民投票に打って出て、墓穴を掘った格好のキャメロン氏に対する風当たりは強い。首脳の一人は辞任を表明したキャメロン氏のことを次のように評したとか。“After all, he’s a political zombie, in office but not in power.”(詰まるところ、彼は政治的には死に体の人間であり、政権の座にはあるが、権力を行使できる状態にはない)。zombie(死体)とは凄い。マイケル・ジャクソンの「スリラー」が頭に浮かんだ。

懐かしいと感じたのは、生のニュースで後半の表現に初めて出合った時のことを思い出したからだ。1993年のロンドン支局勤務時代、当時のメージャー政権下で財務大臣だったノーマン・ラモント氏が財務大臣職を事実上解任された時に、彼がメージャー首相の政権運営を恨みがましく評した言葉がまさにこの表現。ラモント氏はメージャー首相が英国民に “being in office but not in power” という印象を与えていると言い放ったのだ。彼のこの言葉は英メディアで何度も繰り返し報じられた。私はなるほどこういう表現もあるのかと思った。日本語でピタリと当てはまる気の利いた表現は当時も今も思いつかない。

上記の記事の中では各国首脳はキャメロン氏に対する怒りを直接口にすることはさすがになかったものの、深い失望感は隠せなかったようだ。首脳の側近の一人の次の言葉が彼らの気持ちをよく物語っている。“The referendum was his idea and he’s broken the EU.”(国民投票は彼が自ら言いだしたことだ。彼はその結果、EUを壊してしまった)

- Comments: 0

遂にクーラーをオンに!

- 2016-07-02 (Sat)

- 総合

7月の声を聞いて、本格的に暑くなった。部屋に置いている温度計も遂に30度を超すようになった。何度も書くが、深夜になっても、私の部屋はこのまま、いや逆により温もった状態で、嫌になってしまう。日中は少々の暑さは我慢できるが、夜中はさすがに。そろそろクーラーをつけても罰当たりではないだろう。

それで先ほど、今年初めてクーラーのスイッチをオンにした。このクーラーは購入して3年になるが、自動できれいにする仕組みとかで、私はこれまで一度も中を掃除していない優れものだ。涼しい風が舞い下りてくる。ああ、涼しい。これで今夜から少しは寝苦しさから解放されるかな。文明の利器は有難い。

◇

日本のメディアでも小さく報じられたようだが、7月1日は英仏では大きな記念日だった。第一次大戦で最も過酷な戦いが繰り広げられたフランス北部のソンムの戦い(Battle of the Somme)が開始された日から数えて丁度100年になる日。ロンドン支局勤務時代に、このソンムの戦いに材を取った劇を観たことがある。詳しい内容は覚えていないが、ドイツと闘うためにフランスに向かう英国の兵士の若者の胸中を描いた劇で、とても陰鬱な印象が記憶に残っている。1日に現地の戦場跡地で催された記念式典には英仏のキャメロン、オランド両首脳が顔をそろえて祖国に命を捧げた先人たちに哀悼の意を表した。

ソンムの戦いでは初日だけで英軍の死者は1万9千人以上に達し、英軍史上で最も多大な犠牲者を出した日とされる。100年前の当時の欧州では恐らく今の英国のEU(欧州連合)離脱のブレグジット(Brexit)は比べものにならない衝撃的な出来事だったのだろうなどと思いを馳せていると、バングラデシュから邦人を巻き込んだイスラム過激派によるテロ事件のニュースが飛び込んできた。詳細はまだ不明だが、痛ましいテロのようだ。ソンムの戦いに参加することを余儀なくされた兵士たちの心中は想像できる。しかし、イスラム過激派に身を投じ、無辜の人々を無慈悲に殺害する狂信的な若者たちの心の中は想像することができない。

◇

辛いニュースが続く中、時折、ほんわかした話題を見つけると、手がとまるというものだ。アメリカの自治体の図書館で退去を迫られていたネコに対し、ネコ大好きな人々の間で同情論が湧き起り、図書館内で引き続き居住できることになったという。ただ、それだけのことだが、思わず、笑ってしまったのは、この話題を伝える英文記事のユーモアだ。インターネット新聞「ハフィントンポスト紙」の記事で Weird News (風変わりなニュース)として報じられていた。見出しは Browser The Cat Allowed to Stay at Texas Library。ネコの愛称が「ブラウザー」というのも面白い。「雑学ネコ?」。本文に次のようにあった。

A Texas town council voted on Friday not to evict a cat from the local library, reversing itself and averting a possible cat-astrophe.(テキサス州の町評議会は図書館に住みついていたネコを追い出す措置を撤回する決定を下し、迫っていた大惨事を回避した)。大惨事を意味するcatastrophe にハイフォンを入れ、cat を強調している遊び心が粋だ。

- Comments: 0

語学はイメージ力

- 2016-07-01 (Fri)

- 総合

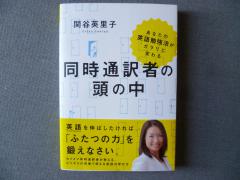

例によって備忘録的読書ノート。『同時通訳者の頭の中』(関谷英里子著・祥伝社)を読んだ。書店で目に入ったので購入したが、今年出たばかりの本だ。表紙には「あなたの英語勉強法がガラリと変わる」という文言が付記されている。帯にはさらに「英語を伸ばしたければ、『ふたつの力』を鍛えなさい。カリスマ同時通訳者が教える、ビジネスの現場で使える英語の学び方」とうたってある。

例によって備忘録的読書ノート。『同時通訳者の頭の中』(関谷英里子著・祥伝社)を読んだ。書店で目に入ったので購入したが、今年出たばかりの本だ。表紙には「あなたの英語勉強法がガラリと変わる」という文言が付記されている。帯にはさらに「英語を伸ばしたければ、『ふたつの力』を鍛えなさい。カリスマ同時通訳者が教える、ビジネスの現場で使える英語の学び方」とうたってある。

著者の関谷氏は日本通訳サービス代表。NHKラジオ講座「入門ビジネス英語」で人気を博し、彼女が催す英語セミナーは常に満席とか。カリスマ同時通訳者として知られ、サンフランシスコ在住と紹介されている。

読んでみて、同時通訳者の頭の中がそう見えたわけではなかったが、参考になったことがあり、以下に記しておきたい。

著者は第1章の「同時通訳者の頭の中」の項で次のように書いている。「私」の中は目や耳から得たスピーカーの情報がイメージ(映像)となって浮かび上がり、そのイメージを私は言葉にします。(中略)ある言語の言葉を別の言語の対照する言葉に直すという作業ではなく、ある言語で表現されたことが瞬時に映像、イメージとして頭の中に映し出され、それを別の言語で表現します。つまり、同時通訳者の頭の中を再現するには「イメージ力」が鍵になってきます。

さらに次のような指摘もある。「イメージ力」は、一朝一夕にはつきません。たくさんの単語と出会い、それらを掘り下げることでしかイメージする力はついていかないため、こうしたひとつひとつの積み重ねが総合的な力になって、英語で話された内容を「言葉」としてではなく「イメージ」、要は情景や映像でとらえやすくなるのです。

これは私も同感。私には同時通訳者のような離れ業はとてもできないが、小説などを読んでいて、特に難解な個所に差しかかった際などには、書かれている情景を頭の中に映画の一コマのようにイメージすることがある。文章が難解であればあるだけ、この方法は役立つかと思う。逆に言えば、映像やイメージとして頭に浮かべにくい描写はあまりいい文章ではないのではとさえ思う。私はそう考えている。

授業でよく引き合いに出すのは、トルーマン・カポーティの名作 “In Cold Blood”(邦訳『冷血』)の結末部だ。拙著『アメリカ文学紀行』でも書いたが、結末のくだりは私には一幅の絵画を観ているような感覚に陥る。少女から大人に成長した娘が足早に霊園を去って行くシーンが頭に浮かぶ。いつかこのような冴えわたった文章を書いてみたいとも願う。(『文学紀行』で紹介したそのくだりは続で)

関谷氏は次のようにも注意を喚起している。似たような指摘は他の本でも目にしている。この指摘は日本人には女性でも男性でも同じことが言えるような気がしてならない。英語を話すとき、私は日本語で話すときよりも低めの声で話しています。もともとアジア人、日本人の風貌は実際の年齢よりも若く見られがちなので、声が高いと子供っぽい、頼りない印象を相手に与えてしまうからです。(中略)日本では人気の「かわいい」ですが、欧米のビジネスの世界ではそれほど評価されません。

- Comments: 0

サブリミナル効果?

- 2016-06-28 (Tue)

- 総合

韓国語ドラマを見ていると、よくラーメンを食べるシーンが出てくる。韓国語だとラーメンは라면(ラーミョン)。驚くのは容器に移さず、鍋からそのまま食べる光景に出くわすことだ。美人の女優さんもしかり。舌や唇をやけどしないのだろうかなどと心配になる。カップラーメンもよく出てくる。勤めていた頃にはインスタントラーメンやカップラーメンはよく食していた。会社を辞めて以降はなぜか遠ざけている。おそらく、きちんとした食事をせねばという意識が働いているのだろう。だから、コンビニで衝動的にインスタントラーメンを買っても、何か月も手をつけずに置きっぱなしにしている。

これもサブリミナル効果(subliminal effect)と言うのだろうか。つい先日、韓国語ドラマの食事場面に誘われたかのように、コンビニでカップラーメンを買ってしまった。これは特売のコーナーにあって、ふと見ると、229円のものが特売で180円となっていた。「博多とんこつラーメン大盛」と銘打ってある。とんこつはそう好みではないのだが、カップラーメンで定価が200円を上回るとは何と贅沢な!という思いも手伝い、つい手を出してしまった。それでもまだ熱湯を注いではいない。その日が来るのが楽しみなような・・・。

これもサブリミナル効果(subliminal effect)と言うのだろうか。つい先日、韓国語ドラマの食事場面に誘われたかのように、コンビニでカップラーメンを買ってしまった。これは特売のコーナーにあって、ふと見ると、229円のものが特売で180円となっていた。「博多とんこつラーメン大盛」と銘打ってある。とんこつはそう好みではないのだが、カップラーメンで定価が200円を上回るとは何と贅沢な!という思いも手伝い、つい手を出してしまった。それでもまだ熱湯を注いではいない。その日が来るのが楽しみなような・・・。

◇

らっきょう酢の素晴らしさについては何度か書いたかと思う。残念なのはこれは私がよく利用するコンビニには置いてないことだ。少し距離のあるスーパーに行かないと購入できない。それで先日、スーパーに行くのが面倒なのでコンビニで代替品を買った。穀物酢というものが置いてあるのを知っていたからだ。同じ酢だし、穀物という響きも悪くないと考えた。それで、例によって、ゴーヤ(ニガウリ)とゴボウを穀物酢に入れてみた。二晩ほど経過して冷蔵庫から取り出し食してみると————。よく分からないが、らっきょう酢のときほど食欲をそそる味ではなかった。やはり、らっきょう酢が一番のようだ。この夏はらっきょう酢漬けの野菜で乗り切ろう!

◇

アメリカのインターネット新聞「ハフィントンポスト」紙をのぞいていて、気になる記事を見つけた。見出しは “Jumping the gun” とあり、“Brexit will maybe never happen…” と続いている。まだブレグジットが確定したわけではない、早まることなかれ、という感じだ。本文の中には次のような文章があった。Because the referendum is not legally-binding, some politicians are suggesting vote before formally triggering Brexit.

確かに、先の国民投票には法的拘束力がないことは誰もが認めていることである。英国内では今、EU残留を求める多くの国民が2回目の国民投票を求め始めたとの報道もある。英国の法律ではEU離脱は最終的には英議会が承認して初めて成立することから、英国を構成するスコットランドで残留に反対する声が多数派だったことなどもあり、英議会が土壇場で離脱阻止に回り、残留する可能性がないわけではないという。本当? 果たして、予期せぬ大逆転劇がまだ残されているのだろうか。期待したくはなる。

- Comments: 0