August 2012

H. G. ウェルズ(H. G. Wells) ④

- 2012-08-31 (Fri)

- 総合

さて、タイムトラベラーが「私」たちに西暦802,701 年の世界への旅を語った翌日朝、「私」はタイムトラベラーの自宅を再訪する。彼は再び、タイムマシンに乗り込もうとしていた。お昼には戻るから、その時、また話をしようと彼は言って、タイムマシンが置いてある部屋にそそくさと向かう。

お昼過ぎにアポがあることを思い出した「私」がお昼を一緒にできないと言おうと、彼の後を追い、その部屋のドアを開けようとした時、悲鳴とともに、突風が吹き抜けた。タイムトラベラーもタイムマシンも忽然と消えていた。

あれから3年の歳月が流れている。タイムトラベラーからは何の消息もない・・・。

ウェルズ文学について近著を刊行したばかりのダラム大学講師のサイモン・ジェイムズ氏に話を聞いた。近著は「小説は絵画のように美しくあるべき」と定義したヘンリー・ジェイムズに対し、「小説は世の中をより良くするためのもの、人々を教育する手段でもある」と見なしたウェルズの独特の文学観に焦点を当てている。

「ウェルズは英文学の中でも極めてユニークな作家ですね?」

「全くその通りです。彼のような作家は他にいません。ユートピアものから政治的なもの。それに1920年代には世界の歴史を紹介した本も書き、世界中でベストセラーになっています。彼の政治信条は人類が国家という概念に固執することへの反対でした。彼は人類は国家の枠組みを超え、a world stateを構築すべきと提唱しています」

「彼がサイエンスフィクションで描いたものの多くが実現していますね」

「そうですね。原爆も作品の中で予言しています。インターネットのことも1930年代に書いています。作品中ではworld-brainとなっていますが。人権保護についても熱心に運動していました。彼は時代のずっと先を歩んでいたのだと思います。彼は人類の歴史は破局とそれを回避するための教育との時間の競争と見なしていました。敗れれば、最悪の事態になると恐れてもいました。死去する何年か前に、彼は墓碑銘は何がいいと尋ねられたことがあります。彼は “Goddam you fools, I told you so!”(くそっ、なんて馬鹿なんだ。私はそうなると何度も言ってただろ!)と答えたということです」

「彼は何人もの女性と深い仲になっていますね。奥さん公認の浮気もあったとか?」

「彼は自分の性的な欲求が満たされていないといい作品が書けないと常々語っていたそうです。欲求不満がたまっていると、仕事に集中できないと。女性との付き合いは彼にとって人生をより楽しく生きるための気晴らしだったようです」

「彼はヘンリー・ジェイムズと仲違いした後は、自分はアーチストではなく、ジャーナリストだと自称していました。とはいえ、彼の作品の文章の質の高さは疑うまでもありません。“The Time Machine” の最後の方で皆既日食のシーンが描かれる部分の文章の美しさはとても印象的です(注1)。是非、読み返してみてください」

(写真はアメリカのニュージャージー州グローバーズミルにあるウェルズゆかりのものと言えなくもないモニュメント。側に立っているのはお地蔵さんではない。私も一瞬そう思ったが。アメリカ旅行中の昨年秋、訪ねた大学時代の米国人恩師が近くに在住で案内してもらった。モニュメントの由来は注2で)

H. G. ウェルズ(H. G. Wells) ③

- 2012-08-30 (Thu)

- 総合

ウェルズは1866年にケント州の商家の4人兄姉の末っ子として生まれている。父親はクリケットのプロの選手で、商いよりもこちらの方の報酬が一家の貴重な収入源だった。その父親がけがで選手生活を断たれたことから、13歳のウェルズ少年は兄とともに年季奉公に出ることになった。裕福で恵まれた幼少期を送ったわけではないようだ。だが、教育の機会はそれなりに与えられていたようで、その後、奨学金を得て、サイエンスを学ぶ学校(現在のインペリアルカレッジ・ロンドン)に進学している。この学生時代にサイエンスの機関誌編集に携わり、この機関誌上で後に“The Time Machine” として発表されることになる小説を書いている。

ウェルズは1946年に没しており、80年近い生涯を生きているから、晩年は文壇の「大御所」的存在だったのだろう。“The Time Machine” に代表されるサイエンスフィクションだけでなく、多くのジャンルの作品を書いている。言論活動も活発で政治の世界にも身を投じている。有り余る才能、エネルギーがあった人物のようだ。

さて、物語に戻ろう。タイムトラベラーは乗ってきたタイムマシンがモーロックスに盗まれたため、自分の時代に戻るため、モーロックスの世界に忍び込み、奪還を計画する。親しくなったエロイの人たちからは考えられない危険極まりない行動だ。その過程で苦労するのだが、最終的にタイムマシンを取り戻すことに成功し、何とか英国へ帰還を果たす。

ちょっとした恋のお話も盛り込まれている。「私」はエロイの人々と暮らすうち、川で流されていたウィーナという女性を助けたことから、彼女と親しくなる。どこまで親しくなったのかは定かでないが、ウィーナは「私」が行くところどこでもついて来るような親密さだ。「私」もウィーナを自分の住む世界に連れ帰ろうと思うほどに大切に思うようになる経緯が述べられている。結果的にはモーロックスの集団に襲われる混乱で、ウィーナを守り通すことはできなかったのだが。

タイムマシンの原理や時空を超える理論的な詳しい説明はなく、あくまで「夢物語」だ。(説明があったとしても私に理解できたはずもないが)。また、人類がその西暦8万年だかの気の遠くなるような時代に「搾取」と「奉仕」の関係が逆転した二つの人間に「枝分かれ」しているとの主張も受け入れ難い。だが、次のような記述には共鳴できる。

It is a law of nature we overtook, that intellectual versatility is the compensation for change, danger and trouble. An animal perfectly in harmony with its environment is a perfect mechanism.(我々は自然の摂理を追い越してしまったのだ。頭を働かせ何でもかでも思い通りにしてしまったがために、人類は変化や危険、災難に直面する羽目に陥った。環境と完全に調和して生活する動物のみが狂いのないメカニズムを享受できるのだ)

大地震、地球温暖化、異常気象、感染症、家畜の疾患。我々の周囲は一昔前には聞いたことのないような災いがあふれている。

(ウェルズゆかりのものを探すのは難しかった。やっと見つけたのが、ロンドン近郊のサリー州ウォーキングの商店街に設置されていた、彼の作品 “The War of the Worlds” (邦訳『宇宙戦争』)にまつわるモニュメント。この作品は人類と火星人が戦うサイエンスフィクションで、モニュメントは火星人が戦いに使ったロボットのイメージか。ウォーキングは作品中で火星人が飛来してきた地であるとされたことから、作品発表の100周年に当たる1998年4月に制作、設置されたとか)

H. G. ウェルズ(H. G. Wells) ②

- 2012-08-29 (Wed)

- 総合

さて本題。着替えて再登場したタイムトラベラーは「私」たちに自分が今終えたばかりのタイムトラベルについて語り始める。彼が行き着いた先は驚くことなかれ、Eight Hundred and Two Thousand Seven Hundred and One A.D. だという。西暦802,701 年だ。西暦2012年の現在から考えても気の遠くなるような、想像を絶する未来。

彼が到着した世界を簡単に説明すると、人類の子孫はエロイ(Eloi)と呼ばれ、小柄、きゃしゃな体つきをしていて、タイムトラベラーには子供のように見えた。彼らは実際、来る日も来る日も満ち足りた日々で、食べ物は手を伸ばせばどこにもある果物が主食。学習や仕事をする必要もなく、怠惰で疲れやすく、のんびりと生活。(何だか退職後の自分のことを記しているようだ!)

男は強く、女は優しく、そういったことははるか太古の理想。普段の生活から危険や悩み、病気は根絶されており、夫婦や家族といった概念も消えうせている。子供を家庭で大切に守り育てる必要がないからだ。快適に生きられる世の中を目指し、「人類が団結して自然を克服する戦いを挑み、次々に勝利を収めていった」(One triumph of a united humanity over Nature had followed another.)結果、そうなったのだという。人口の減増もなく、障害を抱えた人もなく、老齢化の問題も存在しない・・・。

当初、タイムトラベラーには彼らが住む世界は怖い(fear)ものなどもはや何も存在しないパラダイスに見えた。だが、そうではなかった。彼らにとって闇、漆黒の夜の世界は恐怖そのものの存在だったのだ。具体的には、これは人類のもう一つの子孫、モーロックス(Morlocks)と呼ばれる人々が暮らす世界で、彼らは猿のような体つきで光を忌み嫌い、肉食、それもエロイの人々を襲って食っていた。

こうしたことが分かってくると、タイムトラベラーは彼が生きる19世紀末の英国、ロンドンとこの超絶的未来とを比較して考察を深めていく。当時の英国は産業革命を経て世界に冠たる大英帝国を築いていくが、それは一方で都市部に住む人々の貧富の差が拡大していく時代でもあった。タイムトラベラーは、今自分が目にしている世界は資本家(Capitalist) と労働者(Labourer)の差が拡大していった結果の帰結ではないかと考え始める。彼が生きていた19世紀後半の「現在」でも、ロンドンのイーストエンドと呼ばれる地区の労働者階級は富裕層に比べれば、劣悪極まりない生活を余儀なくされており、Haves(持てる者、有産階級)とHave-nots(持たざる者、無産階級)の差は歴然としていた。両者の隔絶が拡大していけば自然とこういう帰結になるのではないか・・・。

タイムトラベラーはやがて、有産階級と無産階級との立場が逆転したのが西暦802,701 年の社会であると推論するに至る。ウェルズが生きた当時の社会情勢からはこういう将来の「見立て」が十分可能だったのだろう。作家は13歳の時に陶器やクリケット用具を扱っている家業が破産したため、反物を商う仕事に精を出すことになる。そうした生い立ちがあってか、労働党に近いフェビアン協会と親交を持ち、左翼派の言論人として知られるようにもなる。この作品はウェルズの政治、社会に対する基本的視点がよくうかがえる。

H. G. ウェルズ(H.G. Wells)①

- 2012-08-28 (Tue)

- 総合

H. G. ウェルズが “The Time Machine” (邦訳『タイムマシン』)という作品を書いたことは承知していたが、読んだことはなかった。今回の旅にウェルズを含めようと思い、福岡の書店の洋書コーナーに足を運んだ。彼の著作が何冊か並んでいた。うれしいことに“The Time Machine” はスリムな本であることが背表紙から分かった。原書で読むことが大変な身には飛びつきたくなるような薄さだ。一も二もなく買い求めた。

物語は好奇心旺盛、遊び心たっぷりの男が自宅に語り手の「私」や医者、心理学者らを招き、時空を自由に駆けることができるタイムマシンの概念を語るシーンから始まる。男は「タイムトラベラー」(Time Traveller)と紹介されている。あえて日本語にする必要はないかとも思う。強いて訳せば「時空超越旅行者」とでも訳すのだろうか。「私」を含め半信半疑の客たちにタイムトラベラーは自分が作ったタイムマシンを見せ、これで時空を超えてタイムトラベルができるのだと語る。

一週間後、「私」が再び彼の自宅を訪れると、タイムトラベラーは在宅でなかった。客は前週も同席していた医者と心理学者、その他には著名な日刊紙の編集長と記者、無口な男がもう一人。主のタイムトラベラーは遅れてやってきた。その身なりたるや汚れにまみれ、顔には血が出た切り傷も見られる惨憺たる姿で、食堂に会した一同は唖然とする。

タイムトラベラーはテーブルの上のワインをあおると、着替えさせてくれ、その後にゆっくり何があったのか話してあげようと言って食堂を一旦立ち去る。主を抜きにした食事の合間、「私」はタイムトラベラーが前週に語ったタイムトラベルの概念を初めての客に説明する。編集長と記者はあきれ果て、そうした摩訶不思議があるわけがないと一蹴する。彼らは次のように述べられている。

They were both the new kind of journalists ― very joyous, irreverent young men.(彼らは二人とも新しいタイプのジャーナリストだった。非常に元気がよくて、礼儀はあまりわきまえていない若い男たち)。この本が刊行されたのは1895年。私が購入した原書の「注釈」では、作品の中に登場する記者は19世紀末から20世紀初頭の英国で隆盛だった調査報道やセンセーショナリズムが特徴の「ニュージャーナリズム」に奔走した記者だと述べられている。そうした記者はウェルズにはあまり好ましく映らなかったのだろう。

以前に読んだ英国のジャーナリズム関連の本で、19世紀当時に特ダネを焦った記者が記事を捏造した話が紹介されていた。この記者は米国から英国に里帰りした男が行方不明の妻と涙の再会をして一緒に再び新世界に旅立つ架空の話題をでっち上げた。デスクはこの記事を激賞し、アメリカにいる自社の特派員にこの夫婦が乗船した船便を連絡し、船が着いたら、きちんと取材し、続報を送るように命じた。最初の記事を捏造した記者は恐怖と後悔の日々を送る。だが、なんと、その後、アメリカにいる特派員からこの夫婦が無事歓喜の帰国をしたという続報が送稿されて来る結末!だった。

英国では昨今タブロイド紙の電話盗聴事件が物議をかもしている。あまり昔の同業者を笑える状況ではないようである。

ベルファストに

- 2012-08-27 (Mon)

- 総合

グラスゴーから列車とバスを乗り継いで南下、ケアンライアン(Cairnryan)という町に出た。そこの港からアイリッシュ海を渡るフェリーに乗ること約2時間半、英国・北アイルランドのベルファスト(Belfast)に到着した。北アイルランドは今も英国領であり、「グレートブリテン王国」(Great Britain)を構成する一部となっている。

ベルファストを舞台にした作家や小説を紹介する予定はないが、南のアイルランドのダブリンを訪れる前に足を運んだ。ベルファストは1990年代のロンドン特派員時代に何度も訪れたことがある。北アイルランドは当時、親英のプロテスタント住民と反英のカトリック住民の確執が時に深刻化し、双方の住民グループが衝突していた。アイルランド共和軍(IRA)と呼ばれる反英のカトリック武闘組織のテロ活動も続いていた。

IRAはその後、武闘闘争の終結を宣言し、北アイルランドの和平が実現した。プロテスタント、カトリック双方の政党が話し合いの場で共存を模索するようになっていることは、新聞報道などで承知していた。そうした現状を見てみたいと思い、フェリーに乗った次第だ。

フェリーには九州で離島を訪問する際、何度か乗ったことがあるが、今回乗ったフェリーは昨年秋に就航したばかりとのことで、これまでに私が乗った中で最新の設備を備えていた。物珍しさから各階をうろうろしていたら、10階のフロアで係員の人が「スパがあります」としきりに言う。のぞくと噴流式の泡風呂だった。男女別のサウナも併設してある。ただし、トランクス(水着)が必要とのこと。今使っているトランクスがぼろ布になりつつあるので、新たに買い求め、利用することにした。サウナに入るのは今回の旅で初めて。サウナ大好きな私には嬉しい限りだったが、家族連れが多いからか、他に利用する人は皆無に近かった。

リーと名乗る三十代の青年はそうした中、泡風呂とサウナで一緒になったただ一人の相客。リーは北アイルランドとの国境に近いアイルランドに住んでおり、パソコンのソフトウエアを扱う店を経営していて、24人の従業員を雇っているとか。

「アイルランドの経済はヨーロッパの他国同様、思わしくない状況が続いている。正直あまり将来に希望が持てない。『ケルトの虎』ともてはやされた好況は昔の話。政治家も何をなすべきか理解していない。公務員があまりに厚遇されていることも問題の解決の妨げになっている。アイルランドには『アカウンタビリティー』(責任の所在を明らかにすること)が欠けている。アイルランドに比べれば、まだ北アイルランドの方が光が見える。事業をそのうちに北アイルランドに移すことを妻とは話し合っている。北アイルランドは和平の進展で、昔とは比較にならないような活気を呈している」

リーはこう淡々と語っていた。私はベルファストで数日間、過ごす予定。その間に次の文学作品紹介に着手したい。ベルファストとは関係のない話だが。

(写真は上から、乗船したフェリーから見えたアイリッシュ海。フェリーは北欧資本のようだった。レストランは賑わっていたが、泡風呂は閑散)

スコットランド独立問題

- 2012-08-25 (Sat)

- 総合

エディンバラのパブに入って、カウンターの中にいる女性従業員にさりげなく尋ねた。見知らぬ客が入って来て、スコットランド人とイングランド人と区別が簡単につきますか。「言葉を聞けばね。そうでなきゃあ、まず、分からないわ」。多くの人が同様のことを話していた。我々日本人に彼らの見かけ上の差異が分かるはずがない。

人口500万人のスコットランドでこのところ、イングランドやウェールズなどから構成される英国(総人口約6千200万人)を離脱して、独立を目指す動きが活発化している。2014年秋にはスコットランドの有権者にその是非を問う住民投票が実施される運びだ。住民投票の文言はまだ確定していないが、23日の地元紙では次のような諮問機関の提言が報じられていた。問いかけは “Scotland should become an independent state.” という簡潔な表現にして、有権者が同意するか否かを明確に求めるべきと。

スコットランドの独立を長年訴えているのは、スコットランド国民党(SNP)と呼ばれる政党。トニー・ブレア労働党政権(当時)が1999年に復活させたスコットランド議会で今や最大政党の与党に成長している。

SNPなど独立推進派の念頭にあるのは北海油田の存在だ。彼らは北海油田の収益が地元スコットランドに十分還元されていないと憂える。独立しても十分経済的に自立できるという読みがあるようだ。また、政治・経済的には欧州連合(EU)という大きな枠組があることも英国からの離脱を求める背景となっている。

スコットランドが正式には「グレートブリテン王国」(Great Britain)と呼ばれる国の一部となったのは1707年。それまでは独立したスコットランド王国だった。そうした歴史的経緯のほか、民族的にゲルマン系のアングロサクソン人を祖先とするイングランドと異なり、スコットランドはケルト系のピクト人、ゲール人などを祖先とするという差異も彼らの間に横たわる溝となっている。

グラスゴーのBBCに勤務する地元出身のベテラン記者、コリン・ブレーン氏はアフリカ時代からの知己。彼を職場に訪ねた。彼は概ね次のように開設してくれた。

「今のところ、独立を求める割合は30%を上回る程度だろう。英国の主要政党は独立反対で一致しており、SNPは2014年秋に見込まれる住民投票で過半数の支持を得るためにはこれからが試練だ。だが、スコットランでは20世紀、独立運動が潮の満ち引きのように存在していたとはいえ、スコットランド議会でSNPが最大勢力になることは誰も予期しておらず、SNP自身が最も驚いている展開を見せている。SNPは住民投票に向け、投票年齢を16歳以上に引き下げたい意向も示している。若者に独立志向が強いと見ているからだ。その一方、国防・軍事をどう自前で賄うのかといった難問の対処策も抱えている。いずれにせよ、スコットランドがこれからの2年間エキサイティングな時期を迎えていることは間違いない。私は立場上自分の意思表示はできないが、スコットランドが独立を選んだとしても自立できるだろうとは思う」

2014年秋にスコットランドの人々はどういう決定を下すのだろうか。

(写真は上から、グラスゴーのケルヴィングローヴ美術館・博物館。目玉の展示品であるサルバドール・ダリの傑作「十字架の聖ヨハネのキリスト」に見入った。久しぶりに再会して旧交を温めたBBCのコリン記者。私と同じ世代で記者の仕事を今もエンジョイしていることはその笑顔から分かる)

グラスゴー

- 2012-08-24 (Fri)

- 総合

エディンバラを出てグラスゴー(Glasgow)を訪れている。同じスコットランドでもだいぶ印象が異なる感じだ。こう表現したらグラスゴーの人たちにどやされそうだが、エディンバラに比べ、幾分無骨な雰囲気の漂う都市のように見受けられる。

エディンバラから列車で約1時間の距離。到着後にコンビニのような店をのぞいて、届いたばかりの夕刊紙を買う。トップ記事が「グラスゴーで昨年、任務に従事している消防士への暴力事件が半減。PR活動が功を奏す」というものだった。消火作業や救急活動に当たっている消防士を襲うなんてことは日本ではちょっと想像できない事件だが、ここではそうでもなさそうだ。こういう記事を読むと少し気が滅入る。

宿に入って、中心部への道順を聞いたが、受付にいた女性の言葉が何と言っているのかほとんど理解できなかった。通りの名称を言っているような気がしたが、果たして? といぶかりながら、歩いていると、ビルの側面に通りの名が記してある。Sauchiehall というスペリングだ。あ、彼女はひょっとしたらこれを言っていたのかな? 通りかかった女性にあの通りの名称は何と発音するのですか? と尋ねる。彼女は「ソキホール」と答える。人によっては「サキホール」とも「ソヒホール」とも聞こえる。いや、通りの名一つ取っても、スコットランドは発音が難解なことは間違いないようだ。

アメリカはアメリカインディアンゆかりの地名に基づくものが多いから、英語らしからぬ地名であることは理解できる。その点、スコットランドはスコットランド固有の表現ゆえにこういう地名が多いようだ。この後もそうした地名にいくつか遭遇し面食らった。

とりあえず、パブをのぞく。例によって、ギネスの黒ビールを注文し、話し相手になってくれそうな人を探す。いたいた。テーブルに一人で座っている中年の男性客がいた。お腹が3段腹になった男の人で、頃合いをみて話しかけると、快く雑談に応じてくれた。この人のスコットランドなまりはそうきつくなく、だいたい理解できた。

この夏の天候不順や好きなビールの種類などを語っていたら、話がふとスコットランドのユニークさに移った。彼からスコットランドの自慢話が飛び出すのかと思っていたら、彼は「スコットランドはイングランドに比べれば、人口、経済規模など、はるかに小さい存在。だから、今話題になっているスコットランドの独立は愚かなこと。独立など目指すべきでない」と語り始めた。彼のような考え方がスコットランドで優勢なのかどうか分からないが、誰も彼もがナショナリズム(民族主義)からスコットランド独立を求めているのでないことだけは確かなようだ。

ひとしきり彼の意見に耳を傾けた後、またお酒の話になり、“have a good drink”(いい酒を飲む)という表現を私が口にすると、彼は「いや、ここではそういう言い方はしない、“have a good swally” と言う」と説明してくれた。「スワリー」と発音する。have の発音もイングランドとは若干異なっていた。あえて日本語表記すれば、「ハァヴ」ではなく短く「ハヴ」だ。

(写真は上が、グラスゴー・セントラル駅の正面。下が、ソキホール通りの先にある広場で目にした、伝統的なバグパイプと太鼓の合奏グループによる演奏)

エディンバラフェスティバル

- 2012-08-22 (Wed)

- 総合

駆け足でフェスティバルの催し会場を歩いた。目当てはフリンジと呼ばれる周辺部で行われる演劇、コメディーだ。当たり外れは当然あるが、思わぬハイレベルのパフォーマンスに出くわすこともある。

エディンバラ中心部のロイヤルマイル(Royal Mile)と呼ばれる通りは多くの観光客で賑わっていた。このシーズンが観光業に関係する地元の人々には一番の稼ぎ時になっていることがうかがえる。石畳のこの通りはフリンジで公演するグループのPRの場となっているほか、大道芸人がそこかしこでパフォーマンスを披露して拍手喝采を浴びていた。

周辺に点在するフリンジ会場に飛び込む。フリンジの公演はだいたい1時間程度で、入場料は8ポンド(約1100円)前後のようだった。

最初に入ったのは見ごたえのあるシリアスな劇だった。ここまでは良かった。続いてみたのは女性二人のコメディーで少し下品。二人のやり取りがあまり理解できなかったこともあり、費やした時間がもったいないと感じた。夜にもう一つのぞいたのは、通りで「客引き」をしていた女性が「私たちはポルトガルから来ています。ロメオとジュリエットの劇です。絶対に後悔しません。請け合います」と熱心に説く。本当は別に見たい劇があったのだが、彼女の熱心さにほだされ、中に入った。

ロメオとジュリエットに扮した男女二人がダンスを中心にシェイクスピアの悲劇を紡いでいく。いや、正直言って、退屈した。意図は何となく分かるのだが、どうもついていけない。これは失敗したなあと思っていたら、ジュリエットが客席に降りてきて、私の両手を引っ張り始めた。え、何これ?って思わず、手を引くと、“Don’t be afraid.” とのたまう。どうやら、舞台で男性の客と一緒に踊るシーンが盛り込まれているようだ。なんでその役回りが僕なの?って感じで舞台に上がる羽目になった。彼女と踊ったというか、振り回されること数分間。まあ、客もたいしていなかったのでどうということはないのだが、それでも面食らったことは事実だ。出来のいい公演に「参画」できるのなら喜んでそうするが、これはどう見ても「駄作」。他のお客の表情から察しても、私と同様の感想だったかと思う。

翌日。フリンジ公演のパンフレットを見ていたら、“Tokyo Trilogy” と題した劇が紹介してある。村上春樹氏の短編をアレンジした劇で、「伝統と現代の狭間にある東京の姿を表現」と述べてある。二十歳前後の若者6人の公演で、個々のエピソードで面白いものはあったが、彼らが全体として訴えたいことが私には理解できなかった。第一、「東京」が見えなかった。「消化不良」の思いで出口に向かっていたら、私より少し年上の感じの男性客が「いや、トーキョーって感じではなかったですね」と話しかけてきた。本当ですねと応じると、「台詞の中にギンザセンという地下鉄の名前が出てきたことぐらいでしょうか。いや、あれならタイトルを変えた方がいい」と彼は語っていた。残念ながら、私のエディンバラフェスティバル再訪は「外れ」の方が多かったようだ。

(写真は上から、エディンバラの中心部、ロイヤルマイルの光景。通りの先にはエディンバラ城がそびえており、そこからエディンバラの美しい景観が楽しめる)

エディンバラに

- 2012-08-20 (Mon)

- 総合

このあてもない旅を始めて3か月余が経過した。時間のたつのが早いような遅いような。贅沢を言ったら切りがないが、蕎麦のようなあっさりした食事が恋しい。氷を浮かばせた焼酎で冷奴、板山葵(いたわさ)あたりを食するのも悪くない。ピーナツをつまみながら、パブでひっかけるギネスも十分うまいのだが・・・。

板山葵と言えば、私は「日本で一番短い日本昔話」というのを作ったことがある。東京弁の昔話だ。「昔々、あるところにかまぼこがいたわさ」

という下らない話はさておき、このところ「ベースキャンプ」のように居ついていたケンブリッジを出て北上、スコットランドのエディンバラ(Edinburgh)に入った。これから少しの間スコットランドを歩くつもりだ。その後は北アイルランドのベルファストを経由してアイルランドの首都ダブリンに足を運ぼうと考えている。新聞社勤務時代、ベルファストやダブリンは何度も訪れたことがある。あれから16年の歳月が流れているから、あまり覚えていることはないが、楽しみな再訪ではある。

さて、エディンバラ。目的は世界に名高い「エディンバラフェスティバル」をのぞくことだ。かつて取材で訪れ、文化の香り高い雰囲気に魅了された思い出がある。フリンジと呼ばれる周辺部でのコメディー、トークなどのパフォーマンスが面白く、なんだか「腕」に自信のあるアーティスト、芸人たちが世界中から集まっているような印象だった。

フェスティバルは毎年8月を中心とした1か月前後の催しであり、閉幕する前に足を運ばなくてはと思っていた。ケンブリッジを列車で出たのは午後1時。途中乗り換えが1回あって、午後6時過ぎにエディンバラに到着した。車中ではスコットランドなまりの英語を話す乗客が目の前と隣に座っていた。彼らの会話に時々加わりながら、耳を傾けていたが、正直、理解できないところが多々あった。ロンドン勤務時代にも経験していたはずだが、歳月が経過して、改めてスコットランドなまりの強い英語は理解するのに苦労する。いや、耳から聞いて即座に理解するのは私のような日本人には極めて難しいのではないかと思う。

20年以上も前の話。アフリカに赴任する時、ロンドン支局に挨拶に行った時のことを思い出す。スコットランド人の女性の助手が何か話しかけてくるのだが、私には全然理解できなかった。支局長がにこやかに応じているので、「○○さん、すごいですね。よく彼女の英語が理解できますね」と感嘆したら、彼は「いや、私も彼女が何を言っているのか全然分からないんだよ」と苦笑していた。スコットランドの中でも特にグラスゴーの人々の英語が「凄い」と聞く。グラスゴーには行ったことがない。それはそれで楽しみだ。

スコットランドは英国からの「独立」を目指す運動も根強いものがある。2014年には独立の是非をスコットランドの住民に問う住民投票が実施される運びとも聞いている。イングランドではそうした動きを冷ややかに見守っている感じだったが、現地の人々はどう考えているのだろう。そういうことも聞いてみたい。「駆け足」の取材だが。

(写真は、到着したばかりのエディンバラの街。生憎の雨模様だった。ケンブリッジと比べても気温が幾分低めに感じた)

ジョージ・オーウェル(George Orwell)④

- 2012-08-18 (Sat)

- 総合

『動物農場』に戻ろう。ナポレオンを始めとする「特権階級」に属するブタたちはやがて、農場主が飲んでいた酒(ウイスキーやビール)の味を覚え、夜中に他の動物たちに隠れ、浮かれ騒ぐようになる。「七戒」の⑤に背く背徳行為だ。不審に思った他の動物が農場の建物の壁に大書された「七戒」を改めて見上げると、問題の⑤は単に “No animal shall drink alcohol” だったのが、“No animal shall drink alcohol to excess” と手を加えられていた。「飲み過ぎなければその限りではない」ということだ。私は思わず、笑ってしまった。

アニマルファームはその後、共和国となり、ナポレオンは満場一致で初代大統領に選出される。ナポレオンは他の家畜に向かい、「君たちの幸せは一生懸命汗水垂らして働き、質素に暮らすことだ」と説き、自分たちブタとボディーガード的な犬たち以外には貧しい生活を強いる。ある日のこと、ナポレオンたちブタの「圧政」に苦しみ続ける動物たちに衝撃が走る。それはブタが後ろ脚で立ち、人間のように歩いていたからだ。さらには人間のように衣服を身に付け、帽子を被り、タバコを吸っているブタも。「七戒」の①を真っ向から否定する由々しき事態だ。虐げられた動物たちが茫然自失とする中、ナポレオンが前足に鞭を持ちながら、「二足歩行」で現れる。

ナポレオンたちはほどなく隣のフォックスウッドファームを営む人間の農場主と「対等」に付き合うようになる。フォックスウッドファームの農場主ら6人がある夜アニマルファームを訪れ、ナポレオンら6頭のブタと酒を酌み交わしながら、カードゲームに興じる。農場主は上機嫌でナポレオンたちの農場経営の手腕を称賛し、「人間であれ、ブタであれ、農場経営における問題は同じだ。人間はアニマルファームから大いに学ぶべきことがある」と持ち上げる。ナポレオンたちが他の家畜に満足な食糧を与えず、厳しい労働条件下で長時間こき使っていることを評価しての発言だ。農場主は言う。“If you have your lower animals to contend with,” he said, “we have our lower classes!”(「あなた方があなた方の下層の動物たちと対処しなくてはならないとするなら、我々も同様に我々の下層階級の問題を抱えています!」)。人間もブタもどっと笑いに包まれる。

屋敷の窓の外から彼らのやり取りを見ていた他の動物たちがすごすごと引き揚げようとしたその時、屋敷の中から怒号が聞こえてきたので再び取って返し、窓から中をのぞき込む。ずる賢い人間とブタのカードゲームだ。お互いに相手がいかさまをしたと罵り始めていた。総勢6人と6頭の言い争い。窓の外から見やる動物たちには彼らは皆同じように映った。屋敷の中で醜く言い争う人間もブタも区別がつかない顔に見えていたのだ・・・。

この作品は1945年に発表され、オーウェルの作家としての名声を不動のものにする。彼は1936年に起きたスペイン内戦に反ファシストの立場から義勇兵として参戦するものの、ソ連共産党の欺瞞に失望。この経験から反共産党、反全体主義の考え方に変わる。『動物農場』が全体主義の欺瞞、愚かさや、さらには社会主義に代表される政治理念と現実との乖離を真っ向から批判した作品であることは容易に読み取れる。オーウェルは1950年1月、長く患っていた結核が悪化し、46歳の若さで死去する。

(写真は上が、前項で紹介した見学会の休憩の光景。年配の参加者が目立った。私は若い方だったかも。下は、参加者がもらえたオーウェル夫妻の結婚証明書。「Erick Arthur Blair 33」歳、「Eileen O'Shaughnessy 30」歳と記してある。上の Banns of Marriage は「結婚予告」の告知。教会で挙式の予告を公示して、他の人々から異議の申し出がないことを確認するためにこのような告知がなされたのだという)

ジョージ・オーウェル(George Orwell)③

- 2012-08-17 (Fri)

- 総合

オーウェルゆかりの地はどこかにないものかと思案していたら、ロンドンに到着後に知り合った文学愛好家のグループから、「今度オーウェルの『動物農場』のモデルとなった地に皆で行くプランがあります。ご一緒しませんか」とメールが来た。これこそ「渡りに船」だ。喜んで参加した。

『動物農場』のモデルと目されているのは、オーウェルが1936年から40年まで暮らしたハートフォードシャー州のウォーリントン(Wallington)。ロンドンの北約60キロにある小村で、先に紹介したフォースターランドからさして遠くない地にあった。

オーウェルは1903年に英植民地下のインドで誕生。名門イートン校で学んだ後は植民地下のビルマで警察官となるが、帝国主義に嫌気が差して帰国。パリやロンドンを放浪した後、静かな執筆の地を求めたのがウォーリントンだった。現在の村の人口は約150人。当時も今もあまり大差ないような印象を受けた。

ウォーリントン在住60年以上になるというダン・ピノック氏がガイドとなって、オーウェルが暮らしたウォーリントンを案内してくれた。オーウェルが一目ぼれした才媛のアイリーン夫人と結婚した村の教会にも足を運んだ。500年以上の歴史のある教会だと聞いたが、木製の信者席を見て驚いた。おそらくそれぐらいの年輪を刻んだ信者席ではないかと思われるぐらいの「古さ」がうかがえた。こういう類のものを目にすると、イングランドの歴史、伝統に「脱帽」せざるを得ない。

村の小学校だった建物が集会所となっており、昨年オーウェルが村に住みついた75周年を期して催した展示会の展示品がそのまま残っていた。「実は『動物農場』で描かれる動物の中にはこの村の住民をモデルにしたものがあると言われています。最も分かりやすいのは老骨に鞭打って仕事に励むボクサーという馬車馬です。我々はこの老人がボクサーのモデルと見なしています」とダンさんは展示品の一つの写真を示した。「働き者の彼には村のパブでビールを一杯おごれば、庭仕事を軽く引き受けてくれたそうです。きっと作家も接したのではないでしょうか」

オーウェルが住んだ家も残っており、彼が住んだことを示す標示が外壁にあった。今はこの家を購入した人の私有物。特別に家の中を見せてもらった。二階建ての小さな家で、オーウェル夫妻はここで地元の住民を相手に雑貨店のような店を切り盛りしていた。天井が低くて、長身のオーウェルはさぞかし窮屈だったであろうとしのばれた。

ダンさんは「オーウェルはこの村に住んだ4年間が最も幸福な時期だったと聞いております。村人たちは彼を本名のミスター・ブレア(Eric Blair)と呼んでいました。彼がここにいたころはまだ作家ジョージ・オーウェルとして名を馳せる前でしたので」と語っていた。オーウェルの業績をしのぶ2回目のイベントがウォーリントンの近くで9月下旬に催されることも知った。死後60年を経過して作家の威光が輝き始めたようにも見える。

(写真は上から、好天の下で催されたオーウェルゆかりの地見学会。教会の歴史を物語る信者席の木肌。馬車馬の「モデル」と見なされている働き者だった古老。オーウェルが住んだ家。案内役のダンさんは村には以前は2つのパブがあったが、住民の「自宅志向」が強まり、今はゼロと残念がっていた。毎月最後の金曜日にパブナイトと称して有志が集会所に集まっているという)

ジョージ・オーウェル(George Orwell)②

- 2012-08-16 (Thu)

- 総合

檄を飛ばした3日後にメジャーは永眠する。メジャーのメッセージは確実に農場の動物に「浸透」していく。「反乱」に向け、指導的立場に立ったのはブタの二頭で、一頭は「スノーボール」、もう一人は「ナポレオン」と呼ばれている。スノーボールは闊達で弁舌も巧み、創意に富む。ナポレオンは獰猛な顔付きをしており、口数も少なく、強持てタイプだ。どうやら、家畜の中ではブタが一番知能が高いようだ。

それから3か月後、動物たちは農場主や従業員たちが怠慢で餌を与えられなかったことに不満を抱き、「決起」する。計画に基づいた反乱ではなかったが、農場主たちは農場から追い立てられてしまう。スノーボールたちは農場の名前も「アニマルファーム」と変更し、「モーセの十戒」ならぬ「七戒」が農場の建物の壁に大書される。①2本の脚で動くものは敵である②4本の脚で動くもの、羽のあるものは仲間である③衣服を着てはならぬ④ベッドで寝てはならぬ⑤酒を飲んではならぬ⑥お互いを殺し合ってはならぬ⑦動物は皆平等である、という「七戒」だ。

ブタが中心となってこの時までに、多くの家畜がある程度の読み書きができるように「教育」されており、他の動物たちはこの戒めを概ね理解する。だが、「七戒」の⑦は始めから怪しいもので、知能に長けたブタはすぐに自分たちの権益の確保に動き出す。ブタにとってミルクとリンゴが健康を保つ上で不可欠だと理屈をつけて、自分たちだけでこの二つの食糧を独占する。一方、追い立てられたジョーンズは農場を取り戻そうと他の農場の応援を得て、アニマルファームを襲う。しかし、スノーボールたちはこのことを十分承知しており、巧みに応戦して、人間たちを撃退する。

ここまでは順風満帆だったが、問題があった。スノーボールとナポレオンの不仲だ。二人いや二頭の豚はことあるごとに衝突し、覇権を争う。ずる賢いナポレオンは農場で生まれたばかりの9匹の子犬を自分でこっそり育てて、手なずけていた。やがて大きく成長した9頭の犬はスノーボールに牙をむき、スノーボールは命からがら逃げ出す。ナポレオンは次々に自分に都合のいい方針を打ち出していく。狡猾なナポレオンの独壇場だ。「七戒」もなし崩しに無視されていき、遂にはナポレオンと彼に追随するブタたちは農場主の邸宅を住まいとし、ベッドで就寝するようになる。また、灯油や釘、犬用ビスケット、蹄鉄など農場では「生産」できない品々を求め、アニマルファームを立ち上げた時以来タブーとしてきた人間との「交易」を開始するまでになった。

ナポレオンにはその後、“our Leader, Comrade Napoleon” という敬称が不可欠となり、例えば雌鶏(めんどり)であれば、“Under the guidance of our Leader, Comrade Napoleon, I have laid five eggs in six days.”(我々の指導者、ナポレオン同志のお導きにより、私はこの6日間で5個の卵を産むことができました)などと崇めたてられる存在となった。どこかの国で今も目にする表現のようだ。

(写真は、以前に紹介したドーセット州の農場で目にした家畜のブタ。農場主のイアンはとても賢いブタだと語っていた。『動物農園』とは直接の関係がない話だが)

ジョージ・オーウェル(George Orwell)①

- 2012-08-15 (Wed)

- 総合

オーウェルと言えば、ビッグブラザーの「監視」が不気味なやはりあの名作 “1984” (邦訳『1984年』)だろうか。過去に映画化もされており、この旅でもどこかの宿でテレビで放映されているのを目にした。今回は作家のもう一つの傑作、“Animal Farm” (邦訳『動物農場』)を取り上げたい。

イングランドを舞台に、飼育されていたブタや馬、羊、ロバなどの動物が決起、農場主たちを追い払い、動物が農場を支配するという奇想天外の物語だ。英語も平易で分かりやすい。冒頭から面白い。「メジャー」という名の年老いたブタが「マナーファーム」(Manor Farm)と呼ばれる農場で飼育されている仲間の動物を全員集めて講話を垂れる。

“Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it: our lives are miserable, laborious, and short. We are born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies, and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strength; and the very instant that our usefulness has come to an end we are slaughtered with hideous cruelty. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in England is free. The life of an animal is misery and slavery: that is the plain truth.”(「さて、同士諸君、我々の一生は何と表現すればいいのだろう? 端的に言おう。我々の一生は惨めでつらく、そしてはかない。我々は生まれてこのかた、生きながらえるだけの食糧しか与えられず、労働が可能な者は体力が枯れ尽きるまで働くことを余儀なくされる。使い道がなくなったら即座にぞっとするような残酷さで屠殺される。イングランドで生後1年経過して幸せとか余暇の意味が理解できる動物など存在しない。この国では自由な身の動物など存在しないのだ。いかなる動物であれ、その一生は悲惨であり、奴隷に過ぎない。これが明白な真実だ」)

読み進めていくと、animalismという言葉が出てくる。普段はあまり目にしない言葉だ。辞書を引くと、複数の意味があるようだが、その中の一つに「動物解放主義」という訳がある。humanism(ヒューマニズム)という言葉を思い浮かべてしまう。

メジャーは自分の死期が近いことを悟っており、その前に仲間にメッセージを残そうしてこの講話を垂れた。講話は続く。“Is it not crystal clear, comrades, that all the evils of this life of ours spring from the tyranny of human beings? Only get rid of Man, and the produce of our labour would be our own. Almost overnight we could become rich and free. What then must we do? Why, work night and day, body and soul, for the overthrow of the human race! That is my message to you, comrades: Rebellion! ...”(「同士諸君、我々の一生のすべての害悪は人間の独裁からもたらされていることは全くもって明白ではないか? 人間をやっつけてしまいさえすればいいのだ。そうなれば、我々の労働の実りは我々自身のものとなる。ほぼ一夜にして我々は富み、自由になるのだ。そのためには何をなすべきか? それには、昼夜を問わず、全身全霊で人間どもをやっつけるのだ! 同士諸君、これが私の君たちへのメッセージだ。反乱だ!」)

オリンピック終わって

- 2012-08-14 (Tue)

- 総合

ロンドン五輪がようやく終了した。英国、特にイングランドの人々の国民性について考える機会となり、その点では有意義な二週間余だったような気がする。

それにしても、すでに書いたことだが、スポーツの場でも英国民がこんなに愛国的だとは少し驚きだった。アメリカの愛国心もしかりだが、あれだけの国土に多くの人種を抱えた移民の国であるから、アメリカの力が試されようとしている場では「ユーエスエー(USA)」の大合唱で合衆国の誇りを、団結を誇示するのは分からないではない。

伝統と落ち着きを重んじる英国はもう少し「醒めた」国かと思っていた。それが、連日、「チームジービー(Team GB)」の連呼だ。日本で言えば、NHKに当たるBBCが早朝から深夜まで、「チームGB」のメダル獲得数を報じ、金メダルの数で言えば、アメリカ、中国に次ぎ、三位の輝かしい成績を呆れるほどに称え続けた。大会閉幕を受けた13日の各紙でも大会の成功を祝う賑々しい紙面だった。”ab-fab” という見出しの記事も見かけた。”absolutely fabulous”(最高に素晴らしい)という表現の短縮形だが、大会期間中、BBCのアナや解説者からこのような類の表現を何度耳にしたことか!

ロンドン五輪がこれから語り継がれる時、日本を含めた海外の人々が思い浮かべる象徴的なシーンは何だろうかと考えてみた。各自の「愛国心」を抜きにした場合、陸上男子百、二百㍍で北京に続き、連続金メダルを獲得した「世界最速の人間」ウサイン・ボルト(ジャマイカ)の勇姿を思い浮かべる人が多いかもしれない。

英国のメディアを連日賑わしたのは同じトラック競技の5千、1万㍍の長距離2種目で金メダルを獲得し、英国民をエクスタシーに導いた黒人選手のモー・ファラー選手(29)だ。

私はこの選手のことは全然知らなかったが、連日の報道で以下のような基礎的なことを知った。モー選手はソマリアで生まれ、8歳の時、母親に連れられて、ロンドンに移住してきた。移住してきた時、英語は三つの表現しか知らなかった。“Excuse me.” “Where is the toilet?” “C’mon then.” の三つだ。最後の表現は「売られた喧嘩は買う」類の表現であり、これがために学校生活では「苦労」したこともあったという。

ファラー選手の勝利は英国が「マルチカルチュラル」(人種や宗教などの垣根なく異文化の人々が共存する)社会であることを象徴する出来事であると書いた新聞もあった。こういう記事に出合うと、私はしばし手をとめる・・・。彼の場合は英国に移住後、彼の運動能力を認めてくれた体育教師がいたからの幸運であって、彼が今の英国を象徴する存在であるとは私には到底思えない。英国が多くの矛盾を抱えながら、その歴史的な経緯から、日本よりも「マルチカルチュラル」な国であることは認めるとしてもだ。一つの出来事(事件)をあまりに過大評価することの愚かさはここで指摘するまでもないだろう。まあ、大会が当初懸念されたテロもなく、警備上の混乱もなく、大過なく成功裏に終わったことに敬意を表して、残りの旅を続けたい。

(写真は、オリンピック閉幕を受けてその成功を賑々しく報じるロンドンの各紙)

エミリー・ブロンテ(Emily Brontë)④

- 2012-08-11 (Sat)

- 総合

ブロンテ牧師館博物館の担当者にぜひ話を聞いてみたいことがあった。ブロンテ姉妹のゆかりの品々を収集する仕事の責任者、アン・ディンスデイルさんが応対してくれた。

ブロンテ家の父親、パトリック・ブロンテ(注)は1777年にアイルランドの生まれ。ケンブリッジ大学を卒業後、牧師の道を選択し、1820年にハワースにやってくる。この時、ブロンテ家は1男4女の子供たちがいたが、上二人の娘たちは11歳、10歳で相次いで夭折。母親も末妹のアンを生んだ翌1821年に38歳でがんで死亡している。

「ブロンテ一家を見ていると、父親以外、皆若くして死亡していて驚くのですが」

「当時はハワースでは珍しいことではありませんでした。1850年に医療衛生の監察官が手がけた調査によると、1840年代のハワースの平均寿命は25歳と報告されています。新生児の41%は6歳に達するまでに死亡していました。ロンドンの悪名高い最悪のスラム街と大差なかったということです。元凶は水です。住民の飲料水が墓場を通って家々に引かれるなどして汚染されていたと言われています」

「『嵐が丘』の幻想的な世界こそが私にはエミリー・ブロンテが自由に筆を走らせることができた世界に思えるのですが」

「その通りです。ブロンテ姉妹は子供のころ、ただ一人の男の子でエミリーの兄、ブランウェルが父親からもらった玩具の兵士のセットに名前を付けて、物語を作っていました。エミリーはゴンドルという架空の島でそれらの兵士が活躍させます。その物語に出てくる人物は『嵐が丘』の登場人物と酷似しています。ブロンテ姉妹にとって想像の空間こそ、彼女たちが意のままに物語を紡ぐことができた世界でした。母親や上の姉さん2人が相次いで病没していることも想像の世界に筆を走らせる一因となったかもしれません。想像の世界なら死者も甦らせることができるのですから」

「ブロンテ姉妹が詩作や小説を書く上で家庭環境は恵まれていたみたいですね?」

「はい。父親も聖職者の道を歩むかたわら、詩や小説を発表しています。正直言って、レベルはそれほど高い作品ではありませんが。父親は女子教育の大切さも認識しており、兄弟のブランウェルがラテン語や古典を学ぶ場に姉妹が同席することを許しています。当時は珍しいことでした。姉妹は奔放な女性遍歴で知られるロマン派の詩人バイロンも愛読していたことが分かっています」

アンさんはエミリーが書いていた日記の原本を見せてくれた。1837年6月26日の日付のある日記だ。簡単なスケッチが付いており、エミリーがダイニングルームのテーブルに座り書き物をする対面では、妹のアンも書き物をしている様子が描かれている。私にはとても読めない小さい几帳面な文字で当時、エミリーが創作していたゴンドルの物語が書かれている。ブロンテ姉妹が仲良くつましく暮らしたことがその日記からもよくうかがえた。

(写真は上が、ブロンテ姉妹について説明してくれた博物館のアンさん。下は、ハワース周辺の限定沿線で走っている観光の蒸気機関車。子供のいる家族連れに人気だった)

エミリー・ブロンテ(Emily Brontë)③

- 2012-08-10 (Fri)

- 総合

ヒースクリフは最後、キャサリンとの「霊界」での再会を求め、そこでの「幸福」を求めるかのように、何日も食事を断ち、息を引き取る。鬼気迫るタッチで、ヒースクリフが「衰弱死」を求める過程が描かれる。ヒースクリフは死後、希望通り、キャサリンの隣に葬られる。地元ではムーアズ(moors)と呼ばれる原野で二人の亡霊が徘徊しているとの噂がささやかれるようになる・・・。

ヒースクリフの死後、残されたのは、最後まで彼が心を許すことのなかった義理の娘のキャシーと、教育を受けさせず農場でこき使ってきたヘアトンの二人。最初は険悪な関係だったこの二人のいとこはその後、仲睦まじく結婚を意識するまでになる。二人の関係を温かく見守ってきた女中のネリーはロックウッドに誇らしげに語る。“I shall envy no one on their wedding day: there won’t be a happier woman than myself in England!”(二人の結婚式の日にはあたしゃ、人様のことを羨むことなど決してしやしません。その日にこのイングランドのどこを探したって、あたしほど幸せな女はいやしません!)。この辺りは読んでいて、ほのぼのとさせられた。

この小説が発表されたのは1847年。発表直後の評判は芳しくなかったようだ。ビクトリア時代の英国民にはヒースクリフの「復讐心」や「亡霊」を連想させる描写などが衝撃的過ぎたのだろうか。

ブロンテ姉妹が暮らした牧師館は博物館となって残されている。展示品を見ていて、ブロンテ姉妹の当時の暮らしぶりがうかがえた。3人は当初、詩作にも励み、1846年5月には共同で初の詩集を刊行するものの、わずか2冊しか売れなかったという。これを契機に3人は小説に本格的に挑む。シャーロットの場合は1847年10月に “Jane Eyre” を発表(注1)。エミリーとアンは同年12月にそれぞれ、 “Wuthering Heights”、“Agnes Grey” を発表する。興味深いのは3人ともに、男性とも女性ともとれる名前で作品を発表していたことだ(注2)。

作品の良し悪しを一人の作家として正しく評価されたいという気持ちの現れだったのだろう。今から考えれば想像しにくいが、文学においても「男性の領域」と見なされていたことが分かる。それにしても、一家の3姉妹がそろって「文才」に恵まれていたとは驚きである。ただ、運命は下の二人には過酷だった。シャーロットは “Jane Eyre” が評判を呼び、後の成功につながるが、エミリーとアンは脚光を浴びることはなかった。エミリーはその正当な評価を「享受」することなく1848年に、妹のアンは翌年に後を追うように共に結核で病没している。

ブロンテ牧師館博物館には平日でも国内外から見学客が絶えないようだ。年間で8万人程度の見学客があるという。日本からの見学客が多いことは①の散策でも十分察しがついた。

(写真は上が、ブロンテ牧師館博物館。下が、博物館近くのパブに数日間足を運び、慣れ親しんだ石畳の坂道。雨上がりは対面の丘の緑がことさら美しく見えた)

エミリー・ブロンテ(Emily Brontë)②

- 2012-08-08 (Wed)

- 総合

『嵐が丘』の舞台となった地を訪れたからには、とりあえずは、作品の舞台となった荒野に足を運ばなくてはと当然のことながら思った。石畳の坂道を上ったところにあるハワースの「観光案内所」で尋ねると、嵐が丘のモデルと見られる農家の廃屋まで散策路が設けられており、4時間もあれば往復できるとの由。

晴れ上がった週末、ゆっくり歩いてみた。エミリーたちが暮らしたブロンテ牧師館博物館の脇を通り抜けて牧場を歩く。羊やヤギがのんびり草を食んでいる。観光客に慣れているのか、近づいてもほとんど気にしない。やがて目の前に地元の人々がムーアズ(moors)と呼ぶ原野が広がる。私はよくは承知していないが、ヒース(heath)とも呼ばれ、ツツジ科の灌木が茂る原野だ。8月末になると、パープル(紫色)一色の美しい風景となるという。残念、私はここでそれを目にすることはない。

イングランド南部のルイスでヴァージニア・ウルフが住んだモンクスハウスを訪ねた際は標識がなくて不安になったが、ここは要所で標識がでているのがありがたい。しかも「歩道」と日本語でも記してある。よほど日本人観光客が多いようだ。「ブロンテの橋」と表記された谷川に差しかかった。案内板によると、1989年の洪水で破壊されたので翌年に再建したと記してある。土壌のせいか、水面下の石が茶褐色をしており、清浄な谷川には見えないが、果たして。さらに上ったところで湧き水に遭遇したが、これはきれいな水だった。さすがに飲みはしなかったが。

写真を撮りながら、双眼鏡をのぞきながら、ゆっくり歩いたので、ウザリングハイツのモデルと見られている石造りのコテッジにたどり着くのに2時間近くかかっていた。緩やかな坂道のところもあり、少し汗をかいた。しまった。水を持参していない。コテッジは廃屋であり、売店や自動販売機などの類はない。ハワースは日中でもすごく涼しいので、水のことは全く頭になかった。

農家の壁に次のような主旨の案内文が彫り込んである。「この農家はエミリー・ブロンテの『嵐が丘』のモデルではないかと見なされている家です。実際の農家は小説の家とは似てはいませんでした。しかし、ブロンテが小説の中の原野を書いた時、彼女の心の中にはおそらくこの家の周りのことがあったものと思われます」。ブロンテ協会が1964年に刻んだ案内文で、ブロンテファンから「あまりに問い合わせが多いので」案内文を設けたということが述べてある。

ハワースの中心部に戻り着いた時はさすがにのどが渇いていた。英国に来て、こんなに汗をかいたのは初めてか。パブの看板が見えたので、飛び込んで、ギネスをワンパイント注文して、喉から流し込んだ。美味い!

『嵐が丘』を歩いてみての感想は、なるほど、寒さが厳しくなる季節に歩けば、これは荒涼たる思いをかみしめながら歩くことになるのだろうという思いだった。原作の中でもそのような記述(注)がある。

(写真は、『嵐が丘』への散策で目にした光景)

エミリー・ブロンテ(Emily Brontë)①

- 2012-08-07 (Tue)

- 総合

19世紀ビクトリア時代の英国文学史上に輝くブロンテ姉妹。長女のシャーロット(Charlotte)、二女のエミリー(Emily)、三女のアン(Anne)。生年ではそれぞれ1817年、1818年、1820年とあるから、年の近い3姉妹だったことが分かる。惜しまれるのはエミリーが30歳、アンが29歳の若さで病没していること。シャーロットが一番長生きしたが、それでも38歳で亡くなっている。

エミリー・ブロンテの “Wuthering Heights”(邦訳『嵐が丘』)を取り上げたい。彼女がただ一冊だけこの世に残した小説だ。どこかで「一冊の作品を書くために生まれた作家がいるものだ」ということを誰かが述べていた文章に出くわしたことがある。”Gone with the Wind”(邦訳『風と共に去りぬ』)を書いたマーガレット・ミッチェルのことだったか。エミリーはその「究極的存在」だろう。

物語は1801年。人里離れたウザリングハイツ(注)と呼ばれる屋敷に住むヒースクリフという人物が所有する家を借りて住むことになったロックウッドは女中のネリーからウザリングハイツにまつわる数奇な物語を聞かされる。

基調になっているのはヒースクリフとキャサリンの激しくも悲しい恋だ。ヒースクリフはもともとウザリングハイツの主人だったアーンショーが拾ってきた孤児だった。ヒースクリフはアーンショー家の美しい娘キャサリンに恋するようになる。アーンショーの死後、一家を仕切るのはキャサリンの兄のヒンドリー。彼は父とは異なりヒースクリフを虐待する。キャサリンは結婚相手として、ヒースクリフではなく、彼よりはるか上のクラス(社会階級)に属する隣人のリントン家のエドガーを選択する。失望したヒースクリフはキャサリンとの恋を諦め、ウザリングハイツを後にする。

そして、3年後にウザリングハイツに戻ってきたヒースクリフの「復讐」が始まる。彼はかつての孤児ではなく、裕福な男に成長していた。自分を虐待したヒンドリーには酒とギャンブルを勧めて破滅に追い込み、ウザリングハイツの屋敷を手に入れる。ヒンドリーが死亡した後は彼の一人息子ヘアトンを自分がかつて受けたように虐待する。エドガーの妻となっているキャサリンには再び愛をささやく一方、エドガーの妹、イザベラと駆け落ちする。しかし、ヒースクリフにイザベラへの愛はかけらもなく、イザベラは結局ロンドンに逃げ、息子リントンを生んだ後に死亡する。キャサリンも娘のキャシーを生んで亡くなる。その後、ヒースクリフは病弱で余命のない自分の息子リントンとキャシーを理屈をつけて結婚させ、リントン家の財産も手に入れる。

ロックウッドは上記の経緯をネリーから聞かされる。この時点ではヒースクリフの「復讐」は一応成就したかのように見える。ロックウッドはその後ロンドンに戻り、翌1802年にまだ借家の契約が残っていたこともあり、ウザリングハイツを再訪する。そして再会したネリーから、ヒースクリフが3か月前に死亡したことを聞かされる。その「死に際」がなんとも怪奇で、引き込まれるように読んだ。

(写真は、ハワース到着後、再び購入した “Wuthering Heights”。表紙がいい)

オリンピックが気になって

- 2012-08-06 (Mon)

- 総合

オリンピックが佳境に入り、困っている。日本人選手のプレーが気になり、テレビの前から離れられない。スポーツ観戦が大好きな私にとって、オリンピックの熱戦を「無視」して原稿を書く意欲など持ち合わせていない。

困ったことは、私が泊まっている程度の安宿のテレビでも、デジタルのチャンネルが充実しており、ほとんどすべての競技が生で楽しめるようだ。英国(Team GB)の選手の活躍はどうでもいいのだが、日本人選手のプレーはやはり見たい、応援したい。チャンネルをかちゃかちゃやっていると、ほぼどこかで日本人選手がプレーしている。

日曜日はインタビューのテープを起こすのと原稿を書くのに専念しようと思っていたが、テレビをつけると、女子マラソンをやっている。しかも、日本人選手が二人(途中まで)トップを走っているではないか。これを「無視」することなど到底できない。マラソンがようやく終わり、そろそろと思ったら、男子卓球はあるわ、レスリングはあるわ、もう終わっていたと思っていた男子体操の種目別もやっているではないか。あかん。これはだめだ。「降参」するしかない。そんなわけで再びテレビの画面に向かっている次第。

まあ、それはいいのだが、BBC放送を見ていて、英国民が自国の選手を応援する熱狂に驚いている。英国はスコットランドやウェールズなど「連合王国」である経緯から、英国は上記のように「チーム・ジービー」(Team GB)として出場しているが、彼らがこんなにも「愛国精神」に満ちているとは驚きだった。ベテランアナウンサーは惜しくも金メダルを逸した英国の選手へのインタビューの途中にもらい泣きし、インタビューをそっちのけで選手の肩を抱いていたわる。2人で漕ぐボートの競技だったと思うが、銀メダルに終わった男子選手が「僕らは全力を尽くした。残念だが、結果が・・・。応援してくれた皆さんをがっかりさせてしまい、申し訳ない(注)」と声を詰まらせる。銀メダルを取ったというのに・・・。私はかつての日本を思い出した。

嬉しかったのは日本女子バレーのゲームを久しぶりに見ることができたこと。そもそもバレーで日本女子が出場しているなどと思っていなかった。日曜の試合ではチームGBとの一戦だった。英国のファンは「ジービー、チャチャチャ」という感じで声援を送っていた。これでは「ニッポン、チャチャチャ」と同じではないか。

夕刻、パソコンに向かおうとしたら、今度は女子卓球の準決勝が始まろうとしていた。クラブのチーママみたいな雰囲気の愛ちゃんと可憐な佳純ちゃん、目力で相手を圧倒してきたような早矢香ちゃん。可愛い日本の3人娘を応援しなくては。人気だけでなく実力もある3人娘はシンガポールのおばちゃんたちを圧倒し、見事に2日後の決勝進出を果たし、日本卓球史上、初のメダル獲得を確定させた。勝利を決めた瞬間、涙を流し、抱き合って喜ぶ3人の姿に不覚にも目が潤んでしまった。3人娘を激賞していたBBCアナは最後まで佳純ちゃんのことを「カズミ」と呼んでいた。Kasumi というスペリングだと[su]を[zu]と発音したくなるようだ。

嗚呼、オリンピックなど早く終わって欲しい!

(写真は連日、オリンピック一色の英国の新聞。普段は独自の特ダネ記事が一面を飾る日曜紙も同様だ)

西ヨークシャー・ハワースに

- 2012-08-04 (Sat)

- 総合

ノッティンガムを出て、北にある西ヨークシャーのハワース(Haworth)という村に来ている。村といっても4500人ぐらいの住民が住んでいるとかで、寒村という雰囲気ではない。ここは日本でも人気のあるブロンテ姉妹が暮らしたところだ。エミリー・ブロンテの “Wuthering Heights”(邦訳『嵐が丘』)を読んだことがあり、訪ねてみたかった。

ハワースの最寄りの駅はKeighley。これで「キースリー」と発音するから不思議だ。「ス」は[th]の「ス」だ。ロンドンから列車で直行すれば Leeds(リーズ)乗り換えで3時間程度で来られるみたいだが、ノッティンガムからは接続が不便なので距離的にははるかに近いのだが、ロンドンからと大差ない時間がかかった。

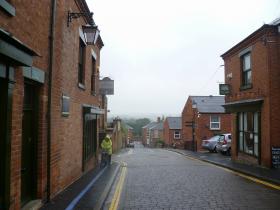

『嵐が丘』の舞台になっている土地だから、さぞかし風光明媚なところだろうと期待して来訪したが、期待通りだった。渋い煉瓦造りの家々の向こうに見える緑の丘の景観が素晴らしい。イングランド南部も良かったが、ここはそれを凌いでいるような気がしないでもない。何度も書いているが、イングランドはそれぞれの土地に美しい風景があることを実感する。キースリーへの車中で乗り合わせた中年の女性と話していたら、彼女は「そうなのよ。我々イングランド人はイングランドがいかに美しいところかということを知らな過ぎるのよ。私はこれから西ヨークシャーの友人のところに遊びに行くの」とロンドン郊外に自宅があるという彼女は語っていた。

私も1990年代のロンドン勤務で英国のことを少しは知っている気でいたが、いや恥じ入るばかりだ。第一、イングランドだけでこれだけバラエティーに富んでいるとは。スコットランドはエディンバラに行ったことがあるだけだ。ウェールズ地方の知識は皆無に近い。とここで「懺悔」しても仕方ないことであるが・・・。

投宿したB&Bは小川が流れる低地にあり、そこから石畳の坂道をだらだら歩いてハワースの中心部に向かう。ここから眺める景観がいい。丘の頂上付近に風力発電の白い風車が見えるが、幸い、景観の「傷」にはなっていない。坂道では中高年の夫婦や家族連れの観光客とすれ違う。坂道の両側にはカフェを兼ねたゲストハウスやレストラン、年代物や装飾品を集めた雑貨店などが並んでいる。きっと日本人の女の子なら、「わー。可愛い。ねえねえ、見て見て!これ、可愛くない?」なんて黄色い声を上げるのだろう。私は石畳の坂道のせいか、なぜかしら京都・清水寺への参道を思い出していた。「湯豆腐を食わせる店はないかいな?」。もちろんそんな店などありはしない。別に日本食が恋しいわけではないが、最近、「お尻」の調子が気にかかることがたまにある。思い当たる節がないでもない。こちらでまだ温水洗浄便座にお目にかかったことがない。

それはそれとして、よく考えると、ハワースはこれまでのイングランドの旅で「最北」の地でもある。それでも北のスコットランドにはまだだいぶ距離があるが、何だか一段と涼しい夏の地に来たような気もする。

(写真は上が、ハワースの中心部の石畳の坂道。ここから少し脇道に入ると、ブロンテ一家が住んでいたブロンテ牧師館博物館がある。下は、坂道から眺めたハワースの景観)

D.H.ローレンス(D.H. Lawrence)④

- 2012-08-03 (Fri)

- 総合

ノッティンガム大学で運よく、作家の展示会が催されていた。ローレンス自身の表現を引用し、「英国国教会の司祭助手のような若い堅物の男」がなぜ第一次大戦、それに続く1920年代に反体制の象徴のような存在になったのか。1930年に44歳で若すぎる死を迎えると、仲間や文学界から相反する評価の声が相次ぎ、評価が分かれたのはなぜなのか、といった興味深い話題が、初公開の文献、資料などとともに紹介されていた。

この展示会開催に尽力したアンドリュー・ハリソン講師に会った。大学のローレンス研究センターのセンター長だ。とても親切な人で展示品の意義を丁寧に説明してくれ、さらには、その後イーストウッドまで車で連れて行ってくれもした。

「ローレンスはイーストウッドに生涯深い愛情を抱いていたようですね?」

「彼はイーストウッドのことを『私の心の祖国』(“the country of my heart”)と呼んでいます。1928年に弟に宛てた手紙の文末では、(故郷で暮らした)19歳のころに戻りたいというようなことも書いています。第一次大戦中はその反戦姿勢が当局からにらまれ、作品も検閲の対象となり、追われるように出国した彼は、イングランドに対しては苦い思いを抱き続けました。しかし、生まれ育ったイーストウッド、特に、森や野原などの田園は別格の存在だったようです」

「ローレンスが死去した直後の評価は人によって大きく異なるのですね?」

「ローレンスの訃報に接し、E.M.フォースターはローレンスが同世代の最も大いなる想像力に富んだ小説家(the greatest imaginative novelist of his generation.)と称えました。T.S.エリオットはその逆でした。親しく付き合った友人の作家の中でも酷評する者がいました。例えば、キャサリン・マンスフィールドの夫のジョン・ミドルトン・マレイという人物はローレンス死後の翌年に発表した本の中で、ローレンスのすべての作品は彼の性的ノイローゼ(sexual neurosis)の所産であると批判しました」

「私は学生時代に読んだ『チャタレー夫人の恋人』が印象に残っているのですが」

「ジェイムズ・ジョイスは作家の死後翌年に『チャタレー』の冒頭2ページだけ読んで、ずさんな英語(sloppy English)と作品を切り捨てました。ローレンスもジョイスの『ユリシーズ』を読もうとしたが、とても読めなかったと語っています。ヴァージニア・ウルフも ”Sons and Lovers” を初めて読んだのは作家の死後でした。作品は高く評価しました。我々は作家はお互いの作品を読んでいると思いがちですが、実際はその逆のようです」

「彼はずっと『チャタレー』で知られる作家であり続けるのでしょうか?」

「『チャタレー』裁判(注)は確かに英国では一大事件でした。英国は今もって抑圧された社会ですが、『チャタレー』が猥褻ではないとした無罪評決は、性的表現の自由の風穴を開けました。ただ、ローレンスはそうした側面だけでなく、多くの魅力を秘めている作家です。多岐にわたる作品を見て下さい。クラス(社会階級)のタブー、性のタブーを乗り越え、多くの国々の文化と接して、彼は時代の先を歩いていた作家だと思います」

(写真は上が、ローレンス作品の魅力を語るハリソン・センター長。下が、ノッティンガム大学キャンパスにある作家の像。1994年に設置された。ローレンスが両手で持っているのはリンドウの花)

D.H.ローレンス(D.H. Lawrence)③

- 2012-08-02 (Thu)

- 総合

それにしても、ポールの母親に対する愛情は尋常ではない。私も「母親っ子」であったが、それは世間一般の母親に対する思慕の念だ。今となっては、もっと生前の母に親孝行をしたかったという後悔の念でもある。だが、ポールは異なる。齢を重ね(といってもまだ53歳の若さだが)体力の衰えの目立ち始めた母親に対し、不満をぶちまける。“Why can’t a man have a young mother? What is she old for?”(なぜ母さんは若いままでいられないの?どうしてそうやって老いていくの?)と。ポールはさらに言う。“You’re not going to leave me. What are you—fifty three! I’ll give you till seventy five. There you are, I’m fat and forty four. Then I’ll marry a staid body. See—!” (「僕は母さんから離れることはないよ。だって母さんは今、何歳?まだ53歳じゃないか。どう見たって75歳まで生きるのは間違いない。その時、僕は今より太っているだろうけど、44歳だ。その時点でしっかりした女性と結婚でもするよ。大丈夫!」)

こういう息子と母親の尋常ならざる愛情関係をフロイトの精神分析用語で「エディプス・コンプレックス」(Oedipus complex)と呼ぶのだという。私の電子辞書では「男の幼児が無意識のうちに母親に愛着を持ち、同性の父親に敵意を抱くことで発生する複雑な感情」とある。

モレル夫人とポールがこれからの人生をどう生きるかについて語り合うシーンが興味深い。ポールは自分は富裕なミドルクラス(中流階級)には属したくない、自分は庶民(common people)が一番好きであり、自分は庶民に属すると語る。庶民からこそ生命そのもの、温もりを得るのだとも。母親は鋭く指摘する。それなら、お前はなぜ、父親の仲間である炭鉱夫の人たちとの触れ合いを求めないのだと。いろいろ御託を並べているが、お前こそクラス(階級)とか出自にこだわる俗物根性むき出しの人間ではないかと。

モレル夫人ががんに侵されていることが判明する物語後半はいやはや凄まじい。二人ともに死が確実に近づいていることを承知している。時には二人とも明るく無邪気に振る舞うが、別れの日がひたひたと忍び寄っていることを。ポールは「抜け殻」のような日々を送る。これほど痛切に母親を愛せるものなのか。彼はやがて、廃人のようになっても生きながらえる母の姿を見守るのが耐えられなくなる。彼は医者に向かって不謹慎にも言い放つ。”Can’t you give her something to put an end to it?” (母に何か投与して命を終わらせることはできないのですか)。ポールは最後には母親が飲んでいたモルヒネを大量に砕いてミルクに混ぜ、飲ませる愚挙に出る。母親は苦い、苦いと言いながら、このミルクを飲み干す。モレル夫人は翌日息絶える。今なら、いや当時でも、これは明らかに「犯罪」だろう。

興味深かったのは、小説の後半、ポールが恋人のクララの住む家で一夜を明かすシーンだ。彼女は母親と一緒に暮らしており、彼はその夜、普段はクララが寝るベッドを与えられる。ポールは彼女のことが気になりベッドの上で悶々とする(注)。

(写真は上が、イーストウッドにあるローレンス文化遺産センター。元は炭鉱会社の建物だった。作家の生涯や地元の人々が従事していた当時の炭鉱労働の実情などを紹介している。下が、センターに展示されている作家が描いた風景画。ローレンスは小説や詩作の他に絵画にも秀でていた)

D.H.ローレンス(D.H. Lawrence)②

- 2012-08-01 (Wed)

- 総合

ロンドンに巣立ったウィリアムは「中身」が空っぽの美女、リリィに恋をして振り回された挙句に、過労に肺炎をこじらせ死亡する。愛する長男の身を案じるモレル夫人は “Nothing is as bad as a marriage that’s a hopeless failure.” (どうしようもないほど失敗に終わった結婚ほど悲惨なものはない)と嘆く。

悲嘆に打ちのめされたモレル夫人は廃人のようになってしまうが、二男のポールまでもが過労がたたり命にかかわる重病に陥ったことで夫人はようやく「正気」を取り戻す。

回復したポールは近所に住む一つ年下の美少女、ミリアムと「恋仲」になる。「恋仲」といっても、非常にプラトニックな恋愛だった。ポールは21歳、ミリアムは20歳か。モレル夫人はなぜかしら、ウィリアム亡き後、ただ一人の心の拠り所であるポールをミリアムに奪われるのではないかと危惧し、彼がミリアムと付き合うことに嫌悪感を隠せない。”She’s not like an ordinary woman, who can leave me my share in him….He will never be a man on his own feet—she will suck him up.”(「彼女は普通の女ではないわ。私から息子のすべてを奪い取るような女よ。・・・息子は二度とまともな男に立ち戻ることなどできなくなってしまう。彼女は息子を吸い尽くしてしまうわ」)

モレル一家が暮らした、いや、ローレンス一家が暮らしたイーストウッドを訪ねた。ノッティンガムから路線バスで30分程度の距離。作家の生家が博物館として残っている。

入場料(ガイド料)は5ポンド。開館したばかりの午前11時に訪ねたため、来訪者は私一人だった。ガイドはキャロラインさん。こういう施設では得てして写真撮影は禁止されているが、「どうぞご自由に」との由。ローレンスの生涯を端的にまとめた10分程度のビデオが分かりやすかった。ビデオを観た後、彼女の案内で生家の内部を案内してもらう。二階にある母親のベッドルーム。「ローレンスはほぼ間違いなくこの部屋で産声をあげました。ベッドそのものは当時使われていた年代物ですが、食事や読書に使ったベッドの上のサイドテーブルは母親が実際に愛用していました。ローレンスの長兄が母親のために製作したものです」とキャロラインさんが説明する。

ローレンス一家が隣近所と共同使用した「ウォッシュルーム」(洗濯所)や共同トイレなども案内してもらった。炭鉱で働く労働者家庭の厳しくつましい暮らしがうかがえる。「ローレンスの母親は子供たちには自分たちより少しでも良い暮らしができることを望んでいました。その一方ここでの暮らしを豊かにするため心を砕いたことは、残っているペイントや壁紙などからもよくうかがえます。彼女は1910年に病で他界します。ローレンスは出版前の処女作を母親の手元に届けますが、体力、気力の萎えた彼女はページをめくることはできませんでした」

通りをはさんでローレンスの処女作を店名にしたカフェがあった。ノッティンガムへの帰途に就く前、そこで軽く食事をして、勘定を済ませていると、中年の夫婦客が横からなんだかんだと人懐っこく話しかけてきた。イングランドは北上するほど人々の気さくさが増すようだ。

(写真は上が、イーストウッドのローレンスの生家前。左の建物の一部が博物館となっている。下が、ローレンスの母親が使っていたベッドルーム。サイドテーブルを示すキャロラインさん)