英語でさるく 那須省一のブログ

健康診断でノックオン

- 2019-10-06 (Sun)

- 総合

毎年秋にお世話になっている市の定期健診。現役を退いた身にはありがたい健康チェックだ。大腸がんと胃がんの検査も追加料金でお願いしている。大腸がんの検査結果はほどなく届いて今年も「陰性」。胃がんの検査結果は保健師の面談の日の前日まで届かなかった。

それで正直、何か異常があったのかなと少し気になっていた。かつて新聞社勤務時代の定期健診で私の胃のレントゲン写真を見た勤務医の先生が「ほおー、これはテキストとして使いたいぐらいのきれいな写真ですね」とほめてもらったことがあり、他の部位のがんはともかく胃がんだけは一生免れるのではと思っていたので、そんなに真剣には心配していなかったものの、異常なしとの検査結果には安堵した。

しかしながら、保健師さんとの面談では肝機能、脂質代謝が芳しくないとお小言を頂戴する始末となった。メタボ判定で予備群に該当するとは。コレステロールなどの脂質代謝が悪いことは承知していたが、断酒して以来、好転していた肝機能の数値がことごとく悪化していたのには驚いた。確かに週末には軽く飲酒するようになっているが、昔に比べれば喉を潤す程度だ。保健師さんからは肥満及び血糖値の上昇でも肝機能は悪化すると指摘された。

スロージョギングもあまり効果がないということか。それもショック。まあ、これから自分なりに対策を考えていこう。とにかく体重を落とし、腹囲の数値を下げなくては!

◇

10月。私にとってとても有益なNHKラジオの中国語と韓国語の講座も新しいクールに入った。初級、中級ともに一度は聞いたことのある再放送。これは色々な意味で有難い。第一に初級講座でも忘れていることが少なくない。もっと正確に言えば、頭にしっかり根付いていない語彙や語法が多い。だから、再度そういうものに触れ、脳裏に定着させられるのは実に有難い。しっかり記憶できればの話だが。

◇

ラグビー・ワールドカップがますます熱狂度を増している。にわかラグビーファンが急増中といったところか。かくいう私もその一人だが。ラグビーもサッカーもイングランドが発祥の地。かつてサッカーは庶民のスポーツ、ラグビーはエリートのスポーツと言われた時代もあったかと記憶している。アパルトヘイト(人種隔離政策)下の南アフリカではラグビーは白人社会のスポーツだった。

NHKラジオの英語講座を聴き流していたら、「応援する」は “root for” が最適の語彙と説明していた。私が受けた学校英語教育ではあまり馴染みのない表現だが、確かにこの表現はよく耳にする。ラグビー・ワールドカップの会場で “Which country are you rooting for?” と外国人観客に尋ねれば、おそらく多くのファンが彼らの母国のチーム以外では “I’m rooting for Japan.” と答えるのではないかと思う。これまでラグビーの世界では存在感の薄かった日本代表チームの人気は、海を越えて急上昇中!

大リーグのプレーオフも始まった。アリーグの田中マー君、ナリーグの前田健太投手のチームも勝ち残っており、マー君は土曜(日本時間日曜)の試合で先発、好投し、勝利投手となった。中継ぎ役に回った前田投手も大切な役回りをそつなくこなしている。加油!

- Comments: 0

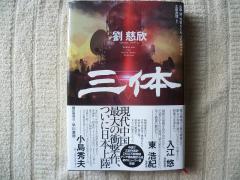

『三体』

- 2019-10-04 (Fri)

- 総合

地球外生命体はいるのか? 香椎浜をジョギングしている折など、空を飛ぶ飛行機を見ていて、いつかこの空にUFOの大群が押し寄せたりしたら、人類は大騒ぎになるだろうなあ。しかも敵対的な来訪だったりしたら、などと夢想する自分がいる。宇宙の果てから大挙して地球を訪れる地球外生命体は間違いなく人類よりはるかに進んだ科学技術を有していると思われる。地上にへばりついて暮らす我々を滅亡させるのは、彼らにとってたやすいことだろう。21世紀中に実際にそういう事態になったとしても、自分はその場に居合わせることができない。それは果たして運よくと言えるのだろうか、などとも考える。

地球外生命体はいるのか? 香椎浜をジョギングしている折など、空を飛ぶ飛行機を見ていて、いつかこの空にUFOの大群が押し寄せたりしたら、人類は大騒ぎになるだろうなあ。しかも敵対的な来訪だったりしたら、などと夢想する自分がいる。宇宙の果てから大挙して地球を訪れる地球外生命体は間違いなく人類よりはるかに進んだ科学技術を有していると思われる。地上にへばりついて暮らす我々を滅亡させるのは、彼らにとってたやすいことだろう。21世紀中に実際にそういう事態になったとしても、自分はその場に居合わせることができない。それは果たして運よくと言えるのだろうか、などとも考える。

読売新聞社に勤務していた時の同僚が『言語学者が語る漢字文明論』とともに、言及していた本が、まさにそうしたことをテーマにして書かれたSF小説だった。私など足元にも及ばない読書家の元同僚はさすがに「守備範囲」が広い。

中国人作家、劉慈欣の『三体』(早川書房)。劉氏は1963年、山西省生まれのSF作家。私は初めて知ったが、今や中国のみならず世界的に注目を浴びている作家だとか。帯カバーの紹介が凄い。「現代中国最大の衝撃作、ついに日本上陸」「中国で三部作累計2100万部突破 アジア圏&翻訳小説初のヒューゴ賞受賞」などと紹介されている。日本語訳には3人の翻訳者の名前があり、後書きを読むと、ヒューゴ賞受賞となった英訳本も参考に邦訳がなされたことが分かる。

400頁を超える大作だったが、飽きることなく読破できた。いや飽きることなくというのは正確ではないかも。結末近くは私には到底理解できない陽子だの微小宇宙、マクロ原子だの、難解な天体・物理・科学用語のオンパレードで、私の拙い脳細胞が機能しないまま文章を目で追うことになった。これまでこのような小説の類は(おそらく)読んだことがない。帯カバーにある識者の「驚天動地の人類史網羅SF」「奇跡の"超トンデモSF"」という評価を見ると、SF小説のジャンルでも群を抜く作品であるらしい。道理で。

『三体』で描かれているのはほぼ現代の地球文明。米中の対立関係も続いているようだ。現代文明の環境汚染、生態系破壊に、つまり人類のありように絶望した知的階層の人々が銀河系外の生命体とコンタクトを取り、人類の救済もしくは征服を求める。このこと自体奇想天外な設定だが、気がついた時は中国が主要舞台の物語の展開に引き込まれている。

地球から送出された電波メッセージに応じて「三体」と呼ばれる惑星の異星人が地球に向け、艦隊を派遣することを決める。この異星人は人類よりはるかに進んだ文明・科学を手にしているようで、統括するのは「元首閣下」と呼ばれる人物。人物と書いたが、どうも限りなく人間に類似した生命体のような印象を受ける。彼らが住む「三体」はしかし、酷暑・極寒の居住し易い惑星ではないようだ。彼らの艦隊が地球に到達するのは物語が語られる時点から450年後。その間に地球人類は自分たちの科学を異星人と対峙できるほどに進歩させることができるのか。

中国語ではすでに三部作が完結しており、これから日本では二部、三部と刊行されていく運びのようだ。SF小説の世界でもこれからは中国人作家の作品に刮目すべしということか。嗚呼、中国語の原書で読めたらなあ!450年後、45年後、いや4.5年後にでも。

- Comments: 0

中国映画『芳華』

- 2019-10-02 (Wed)

- 総合

寝付きが悪いので、コーヒーを断って一か月。最近は割とすっと眠りに落ちるようになった気がする。本当にコーヒーが原因だったのかは自分でもよく分からないが、まだしばらくはこのままできるだけコーヒーから遠ざかる生活を続けようかと考えている。

寝付きが悪いので、コーヒーを断って一か月。最近は割とすっと眠りに落ちるようになった気がする。本当にコーヒーが原因だったのかは自分でもよく分からないが、まだしばらくはこのままできるだけコーヒーから遠ざかる生活を続けようかと考えている。

自分で料理するようになると、外で食事するのも段々と億劫になるようだ。会社勤めの頃は外食するのが当たり前の暮らしだったのが信じられない気もする。今は英語教室で出かける小倉駅前の海鮮料理店でお昼を食べるぐらい。ネギトロ丼に生海苔味噌汁で計858円。ネギトロ丼はさすがに美味い。これで十分満ち足りた気分となる。ご馳走様。

◇

公民館の中国語講座の先生から推薦された中国の映画を観るために早良区の福岡市総合図書館を訪れた。福岡映画サークル協議会の主催で、第14回中国映画を観る会という催しとなっていた。足を運んだ甲斐のある力作だった。

作品はフォン・シャオガン監督の『芳華(youth)』。1970年代の文化大革命時に歌や踊りを披露して人民軍の兵士を慰労する役目の文工団が舞台。そこで青春時代を送った若者の姿が描かれていた。日本語字幕付きで時々、私にも理解できる中国語表現が出てくると嬉しかった。最初に戸惑ったのは女性の語り手がどの少女なのか分からなかったこと。この手の作品ではだいたい最も美しい、あるいは魅力的な少女がヒロインなのだろうと推測がつくが、美形の子が何人も出て来るので??という感じだった。

文工団に17歳の可憐な少女がやって来る。父親は共産党政権からブルジョア、反革命のレッテルをはられ、投獄され、母親は再婚したが、再婚の家庭でのけものにされてきた不幸な過去を持つ。少女は文工団でも臭いと蔑まれる。ダンスの練習をした後など、人一倍の汗っかきの体質のため、その汗が臭うだけのことなのだが。少女は団員の仲間の青年に恋心を抱くが、この恋は失恋に終わる。

文革が終了して文工団も解散となるが、中国が隣国ベトナムと戦争に突入したため、少女と青年の人生は再び交差する。兵士となった青年は右手を失い、従軍看護婦となった少女は爆撃に遭い、その後遺症で精神を病み、施設に送られる。

毛沢東時代に四人組という権力の亡者に率いられた文革がいかに非人間的な悪政だったかは我々は今は分かっている。知識階級の人々は有識であるという理由だけで迫害され、幾多の無実の人たちが死に追いやられた。作品ではその辺りはあまり触れられていなかったのが気になった。傷痍軍人となった青年が若い警察官らに冷たくあしらわれるなど、改革開放後の中国で拝金主義が罷り通っている姿は描かれてはいたが。

昨日の1日は中国では国慶節。今年の国慶節は中華人民共和国が誕生して70年の節目に当たる。天安門広場前で習近平国家主席がにぎにぎしく、中国軍の近代装備を前に車に乗って閲兵しているのをテレビの生中継で見た。中国が今やアメリカを追い落とす勢いの超大国であることは誰もが否定できない事実だが、それが世界に平和と安定をもたらすものであるのかどうか。そうなって欲しいとは隣国に住む者として切に願うが。

- Comments: 0

“How dare you!”

- 2019-09-28 (Sat)

- 総合

ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会が大盛り上がりを見せている。にわかラグビーファンが急増しているようだ。日本代表はさすがに世界ランキング2位のアイルランドにはかなわないだろうと踏んでいたが、土曜日の試合で見事に逆転勝利を収めた。ノーサイド直後に興奮した生中継のNHKアナが「もうこれは奇跡とは言わせない」とかなんとか絶叫していたが、多くの人がその興奮を共有したことだろう。

ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会が大盛り上がりを見せている。にわかラグビーファンが急増しているようだ。日本代表はさすがに世界ランキング2位のアイルランドにはかなわないだろうと踏んでいたが、土曜日の試合で見事に逆転勝利を収めた。ノーサイド直後に興奮した生中継のNHKアナが「もうこれは奇跡とは言わせない」とかなんとか絶叫していたが、多くの人がその興奮を共有したことだろう。

ラグビー発祥の国、英国のBBCをのぞくと、次のような書き出しの記事が目に入った。Hosts Japan pulled off one of the biggest upsets in Rugby World Cup history as they beat world number two-ranked Ireland 19-12 in Shizuoka. 日本の歴史的な勝利を単にwin とかdefeat ではなくpull off という句動詞を使っているところに「困難をものともせずにやってのけた」というニュアンスが醸し出されている。

◇

先週はトランプ米大統領の弾劾に向けた動きとか、英国の欧州連合(EU)からの離脱を巡る英国政治の更なる混迷とか、大きなニュースが相次いだため、CNNやBBCをケーブルテレビで見る時間が久しぶりに多かった。しかし、一番印象に残っているシーンは上記のニュースではなく、ニューヨークの国連本部で開かれた気候変動サミットに登場したスウェーデンの女子高校生のスピーチだろう。グレタ・トゥンベリさん(16)。

最初に彼女のことを知ったのは彼女が地球温暖化(global warming)に抗議する意味合いを込め、大量の温室効果ガスを排出する飛行機便ではなく、ヨットを利用して英国からアメリカへ渡った際の報道だった。へえ、勇気ある少女がいるものだと思った。そして彼女が国連本部で行った演説にさらに驚かされた。地球温暖化を阻止する取り組みがお粗末極まりないと各国の政治指導者を声高に糾弾したからだ。耳に残っているのは次の一言。

“How dare you!” 辞書にも訳例は載っている。「よくもまあ・・」とか「厚かましくも・・」などといった訳例で「他人に対する憤慨を表す」と説明されている。日常生活では聞きたくもないし、口にすることも憚られる表現だろう。

彼女の実際の発言を一部抜粋すると。You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!(あなた方は空虚な言葉を繰り返すだけで、私の子供時代を台無しにし、夢を奪いました。それでも私はまだ運のいい方です。苦しみにあえぎ、死んでいる人たちもいるのですから。あらゆる生態系が危機にさらされ、地球は大量絶滅時代のとば口に立たされています。それなのにあなた方が口にするのはお金のことか成長が永遠に続くといったおとぎ話だけ。よくもまあ!)

彼女はスピーチの最後の方で、次のように叱責もしている。And if you choose to fail us, I say: We will never forgive you.「(温暖化問題を)このまま放置するなら、私たち(若い世代)は絶対に許しませんことよ」。この少女は偉大な指導者となる可能性を秘めた原石?

- Comments: 0

琴線、きんせん、kinsen

- 2019-09-26 (Thu)

- 総合

前回の項で言語学者の田中克彦氏の著作『言語学者が語る漢字文明論』を紹介した。著者が訴えるように、日本語にとって漢字は甚だ有害であり、国際社会に流布する言語として自立するためには漢字を棄て、かな文字かローマ字表記にすべきなのか。門外漢の私にはよく分からないが、以下に二、三思ったことを記しておきたい。

日本語を書く場合、漢字を捨て、「かな」か「ローマ字」による表音文字での記述に一新すべきという著者の主張は一見、荒唐無稽のように聞こえるが、私は一考に値すると思う。例えばローマ字表記。携帯電話やネット通信がなかった昔、新聞社のナイロビ支局(ケニア)に勤務していた頃、東京本社の職場からテレックスで留守中の自宅に届いたメッセージ。Kochira Tokyo. Nasu-kun, isogi tsugino genko okutte kudasai. とローマ字で書かれたメッセージを、日本語を全く解しないケニア人のメイドは私に電話口でやすやすと読み上げてくれた。

私はこの時、日本語はそれを学んだことのない外国人にも日本人が分かる音で口にすることができる言語であることを知った。問題はしかし、ローマ字表記が日本語に適しているとしても、例えば「琴線に触れる」とか「涙腺が緩くなる」といった日本語特有の味わい深い語句・表現は単に「kinsen-ni fureru」「ruisen-ga yurukunaru」で十分なのかということだ。「kinsen」という語彙を学ぶ時に「kokoro-no oku-ni himerareta sensai-na shinjo」とでも説明されたとしたなら、今の我々が「琴線」や「涙腺」という漢字語を目にしたり、耳にしたりした時に感じる、日本語の奥深い味わいを共有できるのだろうか。

また日本語の「欠点」と見なされている「天下」「点火」「添加」「転化」などの同音異義語も「tenka」と書くだけではその差異を示せない。さらに音声はともかく、漢字を捨てると、我々が享受している書き言葉の「一目瞭然の利点」は消え去る。

かな表記もローマ字の26字に対し、50音だから、無数にあるように見える漢字に比べれば、間違いなく対処し易い。だが我々のように漢字に慣れてしまった身には「きんせんにふれる」「るいせんがゆるくなった」というかなだけの書き言葉を目にすれば、がっかりすること請け合いだ。

もっとも、最初からかな表記だけを学んだとしたなら、我々が感じる文章に漢字のない違和感を未来の日本人は感じないのだろうか。また漢字の知識がないと語源を知るのがとても難解になるのではと思わざるを得ないが、こうした点もクリアできるのだろうか。

著者はあとがきで、22世紀末には日本語から漢字が消滅しているであろうという専門家の予測も紹介している。過ぎ去った20世紀の最初の50年間に書かれた小説の中で使用されている漢字の減少傾向からそう推計されるのだという。漢字はやがて消える運命?

私のように中国語を学んでいる身に勇気づけられるのは、著者の次の指摘だ。「私は中国語の学習をやめようとか、漢字の研究が無用だとか言っているのではない。それとは全く逆に、自立した日本語をつくるには、中国語と漢字の研究はますます必要になってきている。それはほかでもない、中国語というものを字からだけではなく、ことばそのものとして理解し、さらにその知識を利用して、いい日本語を作るためにである」

- Comments: 0

日本語に漢字は有害!?

- 2019-09-25 (Wed)

- 総合

実に興味深い本を読んだ。新聞社勤務時代の同僚に薦められた本で『言語学者が語る漢字文明論』(2017講談社学術文庫)。著者は1934年生まれの言語学者、田中克彦氏。日本語にとって漢字は甚だ有害であり、国際社会に流布する言語として自立するためには漢字を棄て、かな文字かローマ字表記にするべきだと訴えている。うーんと唸らざるを得ない。

実に興味深い本を読んだ。新聞社勤務時代の同僚に薦められた本で『言語学者が語る漢字文明論』(2017講談社学術文庫)。著者は1934年生まれの言語学者、田中克彦氏。日本語にとって漢字は甚だ有害であり、国際社会に流布する言語として自立するためには漢字を棄て、かな文字かローマ字表記にするべきだと訴えている。うーんと唸らざるを得ない。

例によってマーカーを走らせたところをここに記しておきたい。

日本語は一〇世紀頃、漢字から、オト表記のためのかな文字を作った。そして女たちはかな文字だけで書く文学を発展させることによって、日本語を見事に自立させたのである。ところが出世主義者の男たちは政治と学問を一人じめするために漢字を手放さなかったのみならず、いよいよ、さらにこみ入った使いかたを考え出し、自らの地位の確保のために利用したのである。かれらのせいで日本語は、漢字のしばりから離れて真に自立した日本語の書きことばを確立するチャンスを失ってしまったのである。

このように考える学者の系譜は脈々と続いているようで、服部四郎(1908-95)という言語学者の見解も紹介されている。[以下に述べるのは、私が]他民族に接して始めて、動かすことの出来ない程度に堅くなった意見である。[・・]思うに日本民族は、将来漢字を棄て表音文字(ローマ字・仮名等)を絶対に採る必要がある。[・・]表音文字を採らなければならないと考える理由は、第一に漢字が日本語そのものを壊している事実は著しいものである。どう云う字を書きますかと聞き返さなければならない言葉、即ち見てはわかるが聞いてはわからない言葉の如何に多い事よ。かゝる単語の多いことは、日本語が言語として不完全なる事を意味する。(中略)第二に、日本人にとって国語学習が遥かに楽になる。(中略)第三に、漢字を使用しない異民族に日本語の学習がどれ程容易となるかわからない。日本語が表音文字で書かれていたら、西洋にも学習して呉れる人々がずっと多く出て来るであろう。

以前にも、日本人、日本語にとって我らの祖先が漢字と出合ったことは大いなる不幸であったと説いた書をこのブログでも紹介したことがある。(2019年4月12日の項)。それを思い出した。田中氏の主張をもう少し列記すると。

漢字はことばではない、もっと正確に言えば、ことばを表していないからである。(中略)漢字が文字ではなく、半ば絵だからである。

日本の将来を考えるならば、むしろやるべきことは、「漢字文化圏」という牢獄の鎖をたち切って、そこからさっさと脱出し、日本語独自の道をさがすことにこそ力をそそぐべきだ。(中略)そして今、やはりこれからも何かマネをしなければならないとすればむしろ朝鮮人のやったハングル化の道である。言うまでもないことだが、朝鮮のハングルではなくて、日本のハングル=かな、あるいはローマ字によってである。

次の見解には思わず笑ってしまった。私も異論はない。私は、漢字に興味をもってはいけないというのではない。漢字の考古学をやる人はいてもいいが、すべての人がそれをやる必要はなく、まして入学試験などで、人の能力・知力を測るための道具に利用してはならない。漢字を知っていても頭の悪い人、いな、漢字を知っているためにかえってアタマを悪くしてしまった人たちを私は数えきれないほど知っている。

- Comments: 0

裏日本シリーズあれかし!

- 2019-09-23 (Mon)

- 総合

台風17号。私の住む福岡市東区では雨はたいしたことはなかったが、昨晩は風が凄かった。隣のマンションの外壁がリフォーム中で、外壁を覆っている幕が暴風ではためきうなっていた。ただ、暴風は時間的にはそう長くはなく、ほどなく収まった。神様に感謝だ。

台風17号。私の住む福岡市東区では雨はたいしたことはなかったが、昨晩は風が凄かった。隣のマンションの外壁がリフォーム中で、外壁を覆っている幕が暴風ではためきうなっていた。ただ、暴風は時間的にはそう長くはなく、ほどなく収まった。神様に感謝だ。

英BBCのホームページでは地球温暖化問題がいよいよ深刻化していると報じている。2014-2019年は記録的な高温の年であるという国連機関の報告を紹介。二酸化炭素の削減努力は待ったなしの状況にあるようだ。

◇

世間は二週連続の3連休。こちとら、ほぼ年中連休みたいなものだから、ありがたみは全然感じない。たまに電車に乗る時、あ、今日は何だか空いてるな、あ、連休かと気づいた時などに、混雑していないことに感謝するぐらいか。

世の中が連休中だと週末気分で禁酒を解禁できる。週末ごとに飲んでいたら、もはや禁酒とは言えないことは百も承知しているが、まあ、そこはそこで・・・。最近では一合(180cc)の量を知ったので、焼酎をきっかり一合測って飲んでいる。

それで、たまには他のものを飲みたいとコンビニの酒類コーナーを眺めると、初めて目にするものがあった。焼酎のハイボールとうたっている。しかもゆず風味と。プリン体0、糖質0、甘味料0とも。飲んでみたが、どうも甘いというか、飲めない。アルコール分7%とある。やはり度数が低すぎるのか。よく分からないが、とにかく二口三口飲んだところでギブアップした。とてもそれ以上飲むこと能わず。残りは全部流しに捨て、改めて黒霧島をロックにして飲んだ。こちらは美味い。一合はすぐになくなってしまった。本当はまだあと一、二合ほど飲みたい気がするのだが、この辺りでやめておくのが無難。

◇

プロ野球。セリーグは巨人が優勝し、まあ満足。パリーグはまだソフトバンクホークスと西武ライオンズがデッドヒートの戦いを繰り広げている。数字的には西武が優位だが、まだ波乱の余地もある。いずれにしろ、今のプロ野球はプレーオフがあるので、優勝したからといって日本シリーズに即行けるとは限らない。

仮に西武が今年も優勝して、プレーオフで昨年に続き、ソフトバンク、あるいは3位に滑り込んだチームに敗れたら、西武ファンは泣くに泣けないだろう。辻監督はまたあの号泣を見せるのだろうか。まあ、私は西武ファンではないので、どうでもいいが。

このブログで過去に書いた記憶があるが、たかだか6チームしかないセパでプレーオフはないと思う。大リーグのように15チームがアメリカン、ナショナル両リーグに分かれて戦うのであれば、プレーオフの妙味は十分ある。6チームでは辛うじて勝率5割を上回った3位のチーム同士の日本シリーズ決戦となり、勝ったチームが日本一となる可能性もある。そんなものは日本一でも何でもないだろう。くじ引きに当たったようなものだ。

それよりか、セパ両リーグの最下位チームと独立リーグやノンプロ、大学、クラブの優勝チームを集め、裏日本シリーズでもやった方がよっぽど盛り上がるだろう。実現すれば、私は絶対見る。日本シリーズより面白いかもしれない。

- Comments: 0