英語でさるく 那須省一のブログ

久しぶりに関西へ

- 2021-12-16 (Thu)

- 総合

「勉強になりました」は英語では何と言うのだろうと前項で書いた。その直後にNHKラジオの英会話番組を聞いていたら、この表現が取り上げられていた。スマホの翻訳機能では “I learned a lot.” という文章だったが、番組では “That was very informative.” という文章が紹介されていた。なるほどこれもよく分かる。日本語表現ににじみ出ている相手に対する謝意を伝えるためには “Thank you.” と付け加えることも説明されていたかと思う。あまりにグッドタイミングだったためにここに付記しきおきたいと思った次第。

◇

カズオ・イシグロ氏の小説 “Klara and the Sun” を読むオンラインの英語教室も残り少なくなった。年内最後となる今月26日の教室でパート4を読み終える。作家得意の近未来の物語ゆえに想像力をたくましくして読み進める必要があったが、やはり何度も読み返していると、それまでは気づかなかったことなどが分かるようになり有意義だ。

例えば、以下のようなやり取りが挿入されている。主人公の少女ジョージーと友人の別の少女が劇場街で人を待っているシーン。ジョージーにはロボ友のAFクララが付き添っている。中年の高級服を着た見ず知らずのご婦人が近づいてきて、失礼だがこのマシーンを劇場内に連れて入るつもりかと尋ねる。このぶしつけな態度にジョージーの友人が激怒するが、ご婦人は言う。“First they take the jobs. Then they take the seats at the theater?”

作家は近未来がどのような社会であるのかについて明確には描写していない。だが、少なくとも上記のやり取りから、人工知能(AI)のロボットが人間の仕事の領域に進出していることが語られている。そういう現実を受け入れることができない人々がいることも。有能なジョージーの父親も失業した身だが、志を同じくする知的階級の人々と同じコミュニティーに住み、充実した人生を送っていると考えていることが描かれている。決して「負け惜しみ」ではないようだ。

◇

今年も寝正月で過ごそうと思っていたところ、京都に住む実兄から遊びに来たらという誘いの電話があった。3人もいた兄たちも次兄、長兄と相次いで病魔に奪われ、今は3番目の兄が残るだけ。誘われれば行かずばなるまい。とそんな次第で正月明け早々の日曜日に京都に向かうことにした。神戸で途中下車すれば恩義のある芦屋の教会に立ち寄り、新年の礼拝に参加することができる。いつもオンラインで牧師Pさんの説教を拝聴しているが、生で聞くのは久しぶり。数日後の帰途には関西に住む旧知の人たちと歓談する計画も立てた。コロナ禍でずっと会っておらず、2年ぶりの再会となる。

新幹線の切符はネットで予約したが、こうした作業もずっと遠ざかっていたため、ちょっと手間取った。予約の仕方をすっかり忘れていたのだ。やがて海外の旅が「解禁」されればまたネットで格安切符を入手しようと苦労するのだろう。こちらのやり方も忘れてしまった。果たして来年はそういうことがまた可能になるのだろうか。とりあえずは台北に飛び、馴染みの(と自分では考えている)安くて旨い朝飯屋に行き、日本では味わえない朝食を楽しみたいと願う。お店の人はもう私のことなど覚えていないことだろう、きっと!

- Comments: 1

「勉強になります」

- 2021-12-13 (Mon)

- 総合

アメリカで刊行されているキリスト教の祈祷書 “Daily Guideposts 2021” を毎朝読んで一日をスタートさせていることは何度も書いているかと思う。年末が近づき、2022年版を買い求めようとネットで何回か試みたが、長いことネットで本を注文していないこともあって、どうもうまくいかない。困ったあげくにこの祈祷書を毎年プレゼントしてもらっている芦屋市の敬愛するHさんにメールした。「今年からは自力で入手しようと思い立ちましたが、うまくいきませんでした。費用はお支払いしますから、今年も送って頂けませんか」と。Hさんからは何事もなかったかのように2022年本が贈られてきた。感謝!

アメリカで刊行されているキリスト教の祈祷書 “Daily Guideposts 2021” を毎朝読んで一日をスタートさせていることは何度も書いているかと思う。年末が近づき、2022年版を買い求めようとネットで何回か試みたが、長いことネットで本を注文していないこともあって、どうもうまくいかない。困ったあげくにこの祈祷書を毎年プレゼントしてもらっている芦屋市の敬愛するHさんにメールした。「今年からは自力で入手しようと思い立ちましたが、うまくいきませんでした。費用はお支払いしますから、今年も送って頂けませんか」と。Hさんからは何事もなかったかのように2022年本が贈られてきた。感謝!

この祈祷書は50人ほどの敬虔なキリスト教徒の方々が交代で365日、それぞれの思いを綴っている。末尾には執筆者の顔写真と簡単なプロフィールが掲載されている。新版を見て高齢の人が執筆陣から消えていると心がざわつく。2022版をさっと繰って気になっていたご夫人の名前がないことに気づいた。2021年版を読んでいて、彼女が最愛のご主人に先立たれ、視力もほとんど喪失したことを知り、危惧していた。詳しい事情は知る由もないが、実に残念に思う。彼女の安寧な余生を願うしかない。本日の日付の項では南アフリカを訪れた思い出を書かれていた。91歳となり白髪、歩行器を使って歩く彼女は行く先々で南アの人々の関心を集めたとか。むべなるかな。実際にお目にかかる機会に恵まれていたら、私たちの話は盛り上がっていたことだろう。

◇

「勉強になります」。日本語ではまだ死語にはなっていない表現だろう。普段の生活でも思わぬところで何か新しいことを知ったりすれば、そうしたことを教えて頂いた方々に「いやあ、勉強になりました」と自然にお礼を言ったりしているかもしれない。

ふと、思った。この「勉強になりました」は英語では何と表現するのだろう。いや、そもそも英語の感覚では「勉強になりました」という表現自体が違和感のある文章となるのでないか。そうした謙虚さは英語では「勉強」と一緒に表されないのではないか。スマホの翻訳機能で調べてみた。“I learned a lot.” という文章が出てきた。なるほど。意味は問題ない。しかし、相手に対し「教えて頂きありがとうございました」という謝意までは表現されていないように思える。

韓国語ではたしか、日本語と似たような表現があったような記憶がある。スマホの翻訳機能にかけてみると、「공부가 되었어요.」という文章が出てきた。「勉強=공부」であり、日本語表現と酷似している。こちらも謝意が込められているような気がする。私にはすっと腑に落ちた韓国語の文章の典型的例だ。中国語の方をスマホで調べてみると、「学到了很多。」という文章が出てきた。意味は分かるが、相手に感謝する気持ちが込められているかまでは私には分からない。英語のように単に、それまで知らなかったことを今は知っている、学んだという事実関係が述べられているだけではないかという気がしてならない。

この辺りにも私は英中両言語、そして日韓両言語の「近似性」を感じる。とはいえ、韓国語も難易度が上がると、日本語からは到底類推できない語彙が登場して、脳内には?マークがあふれる。日暮れて道遠しの思いが募る。

- Comments: 0

If you don’t have a wife, she can’t betray you.

- 2021-12-09 (Thu)

- 総合

ウクライナを巡るロシアの好戦的な強気の姿勢が報じられている。バイデン米大統領はプーチン露大統領とのオンライン首脳会議で、露軍がウクライナ侵攻を強行すれば「強力な経済制裁」を取るとともに、ウクライナへの軍事支援にも踏み切ると警告した模様だ。読売新聞夕刊によると、露大統領府はプーチン氏が「北大西洋条約機構(NATO)がウクライナ領の征服に向けた危険な試みを行っており、我々の国境付近で軍事的な潜在能力を高めている」と逆に非難しているとか。ジョージ・オーウェルが描いた世界が近づきつつあるようだ。そう考えれば、トランプ氏の出現もオーウェルがとっくに描いていたのかもしれない・・。

ウクライナを巡るロシアの好戦的な強気の姿勢が報じられている。バイデン米大統領はプーチン露大統領とのオンライン首脳会議で、露軍がウクライナ侵攻を強行すれば「強力な経済制裁」を取るとともに、ウクライナへの軍事支援にも踏み切ると警告した模様だ。読売新聞夕刊によると、露大統領府はプーチン氏が「北大西洋条約機構(NATO)がウクライナ領の征服に向けた危険な試みを行っており、我々の国境付近で軍事的な潜在能力を高めている」と逆に非難しているとか。ジョージ・オーウェルが描いた世界が近づきつつあるようだ。そう考えれば、トランプ氏の出現もオーウェルがとっくに描いていたのかもしれない・・。

そういうこともあって普段は目を通さないロシア・ウクライナ情勢も最近は読むようになっている。購読しているジャパン・ニュース紙に興味深い記事が載っていた。英タイムズ紙のベテラン記者のコラムの転載だった。主見出しは Putin is playing a dangerous game であり、袖見出しは Russian leader’s combination of over-confidence, paranoia and spite could lead to all-out war となっていた。all-out war(全面戦争)の可能性があるとは何とも気が塞ぐではないか。

このコラムではプーチン大統領がウクライナとの全面戦争を厭わない背景を説いていた。せんじ詰めると、かつてソ連邦を構成していたウクライナがNATOや欧州連合(EU)に近づき、ロシアの影響圏から離脱することが耐え難いことのようだ。記者はロシアに伝わる古い格言を引用していた。英文だと以下のようになる。“If you don’t have a home, it can never burn down. If you don’t have a wife, she can’t betray you. If you don’t have a dog, your neighbour won’t poison it.” その上でプーチン氏の企みは part over-confidence であり part paranoia であり part spite であると断じている。妻帯していなければ妻の不貞に悩まされることはないとのくだり、私は笑ってしまった。笑う資格などないのだが・・・。

◇

徳島市の英会話サークル活動にオンラインで参加して “glass cliff” という表現に出くわした。文脈から “glass ceiling” に類似の意味合いを持つ語彙であることは類推できたが、このような表現があることを初めて知った。

企業や職場で成功の見込みが甚だ薄い職責やプロジェクトの責任者に、立場の弱い人、往々にして女性を祭り上げることを意味するようだ。「ガラスの天井」ならぬ「ガラスの崖」である。職責を果たせなかったり、プロジェクトが失敗すれば、その後釜にしかるべき人(男性社員)を据える。後釜には「傷」がつくことはない。何とも冷酷無慈悲な処遇であることか。この表現を目にした時に私の頭に浮かんだ日本語表現は「火中の栗を拾う」だった。「火中の栗」を拾わされた人がやけどを負うのは必定。誰だってそんな役回りは嫌だろう。

これからの社会はさっさと「ガラスの天井」や「ガラスの崖」を片付けることが求められる。タリバンが返り咲いたアフガニスタンのように女性がスタートラインにさえたどり着くことができない国や社会が存在する21世紀はまだまだ理想からはほど遠い。もちろん、日本がその点、素晴らしい社会であるとは無論言えないが・・・。

- Comments: 5

「我和我家乡」

- 2021-12-05 (Sun)

- 総合

しばらくブログのアップを怠っていたら、何だかさぼり癖がついたみたいだ。書きたいことがないことはないのだが、どうも意欲がわかない。いや、これは言い訳か。本当に書きたいことがあれば、パソコンに向かうのが苦でないはずだ。やはり、これは自分の「精神生活」が充実していないから怠惰に向かいがちになるのだろう。まあ、情けないが、昔からそうした「素質」は十分有していた!

しばらくブログのアップを怠っていたら、何だかさぼり癖がついたみたいだ。書きたいことがないことはないのだが、どうも意欲がわかない。いや、これは言い訳か。本当に書きたいことがあれば、パソコンに向かうのが苦でないはずだ。やはり、これは自分の「精神生活」が充実していないから怠惰に向かいがちになるのだろう。まあ、情けないが、昔からそうした「素質」は十分有していた!

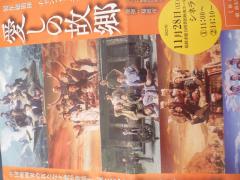

先週日曜日(28日)に福岡市の総合図書館に足を運び、中国の映画を鑑賞した。「福岡日中文化センター」などの恒例の共催イベントで、「愛しの故郷」というタイトルの映画が上映された。中国語のタイトルは「我和我家乡」。家乡は郷里という意味らしい。宣伝チラシには「中国映画界の新たな才能が集結。涙と笑いで心満たされるふるさとの物語」とうたわれていた。確かに「看板に偽りなし」で見応えのある作品だった。なにしろ、5つの物語からなるオムニバスで、全体で2時間半の長さ。

監督総指揮はあの著名なチャン・イーモウ氏。私は「初恋のきた道」を見て以来、彼のファンになった。今回の作品は毀誉褒貶があるだろう。中国の現在の政治体制に対する批判精神が完璧に欠落していると言えばその通りだ。それでも2021年にこうした中国映画が公開されること自体に意味があるのだろう。

オムニバスの一つは初期のアルツハイマー病にかかった老教師がかつて教壇に立った田舎の小学校を再訪する作品。遡ること30数年だろうか。息子が昔の教え子たちに頼み、彼らは朽ち果てた教室を再現し、子どもたちにかつての自分たちを演じてもらう。ホースから放たれた水が屋根から雨となって滴り落ちる。教室内では鶏がうろつき、子どもたちはカラークレヨンがないから、暗い色彩の絵を描いている・・・。

私は宮崎の山間部で育ったが、私が小学生だった60年前でも上記のような光景は見られなかった。このことは何を物語るのか。中国ではそれほどの猛スピードで社会が急激な変遷を遂げつつあるのだと思う。そうした変化に危うさを感じる人も少なくないだろう。それがいいのか悪いのか・・・。

もう一つ記しておきたい。西部の砂漠のような故郷を再訪する男女のお話があった。都市部で華やかな仕事に従事している女性が出てきた。彼女はとても魅力的だった。日本の女優さんであのような魅力を発散できる人がいるのだろうかと思わず自問した。中国のソフトパワーや恐るべしだ!

ところで、私はこの映画を観ていて、笑いを抑えるのに苦労した。抱腹絶倒のシーンも少なくなかった。それで思った。もちろん、字幕があったから大笑いできたのだが、ひょっとして中国語を多少なりとも理解できたので笑いに拍車がかかった可能性ありやなしや。もしそうだったら嬉しいのだが、こればかりは分からない。作品の中で話される中国語を少しは理解できたような気がしないでもないが、でも、それは字幕があったからなのだろう。

まあ、字幕がなくても耳からだけで十分理解できるまでにはまだだいぶ時間がかかるのだろう。地道に普段の努力を続けていくしかないのは分かっている。韓国語もしかりだ。それでも韓国語より中国語の独学の方が楽しいと思うようになって久しい。

- Comments: 1

“Do you believe in the human heart?"

- 2021-12-01 (Wed)

- 総合

一番最後の項で「これから暇な折に読みたいと思った長編小説を図書館から借りてきたばかり」と書いた。実際、文庫本で上下の2冊。細かい字でびっしり頁が埋まっており、おまけに翻訳本ゆえの難解さに満ちており、読み進めるのに大層難儀した。夢うつつの幻想的世界が描かれたり、門外漢にはついていけない哲学的さらには医学的用語が頻出するところも少なくなく、こちらも夢心地で頁を繰ることがしばしばだった。

という次第で期日内に読破すること能わず、下巻は借り出し期間を延長して昨日、ようやく読破した。果たして読破と呼べるものか自信がないが。この間、拙ブログを更新する気も起きず、こちらは怠惰に任せた。昨日、週一の英語非常勤講師の仕事を終え、帰途の電車の中でようやっとラップトップを膝に置き、久しぶりに拙文を打っている。

悪戦苦闘した小説の名前すら書いていない。このブログは備忘録ゆえに書き留めておこう。ドイツの大文豪、トーマス・マン(1875-1955)の代表作『魔の山』。恥ずかしながら、これが彼の作品を読む初めての体験だった。ドイツの作家の作品はあまり読んだことがない。この小説を読もうと思い立ったのは購読している読売新聞の書評欄のコラムで紹介されているのを目にしたからだ。書評氏が教えている大学で学生に読ませたところ、学生の評判が芳しかったと書かれていた。それで私も好奇心をそそられ、図書館から借りた。

いろいろ思うことがあったが、まだ「整理」ができていない。いつかまた別の機会に読後の印象など改めて書き記したいと思う。

◇

月2回オンラインの英語教室で読み進めているカズオ・イシグロの小説 “Klara and the Sun” も佳境に近づきつつある。やはりさっと一読した時には読み落としていたり、あるいはあまり気にとめていなかった箇所があることに気づかされている。

最近の箇所では以下のくだり。伏せっている少女、ジョージーが万が一、命を落とすことになれば、彼女の母親は科学的な被造物のAF(私はロボ友と呼んでいる)のクララにそっくり新しいジョージーとなってくれるように求める。ジョージーの癖や話し方、考え方、行動形態などを学び尽くし、親しい家族が見ても見分けがつかないほどに彼女に成り切ることを求められる。

ジョージーとは離れて住む離婚した父親は懐疑的だが、優しいクララと心を開くようになり、クララに次のように尋ねる。“Do you believe in the human heart? ... Do you think there is such a thing? Something that makes each of us special and individual?” 科学技術が今後最高点に達して将来、ある個人の死亡を受け、その人を「継続」する個体を科学的に「誕生」させることは可能か不可能かという問いでもある。多くの人が the human heart はコピーできない、すなわち、自分でも時として分かりかねている自分をそっくり「コピー」できる人造人間なりロボットを製造できるとは思えないと答えるのではないか。

それでは人間は類を見ない特別な存在であり、神様だけが「関与」できる崇高な存在だと胸を張れるのか。この地球上で起きている我々人間が引き起こした数々の惨事を想起すると、そういうことなどおこがましくてとても口にできないような気がしないでもない・・・。

- Comments: 0

It wasn't half bad.(かなり良かった)

- 2021-11-12 (Fri)

- 総合

ぐっと冷え込んできた。ガスストーブをつけたくなった。去年の手帳を見てみる。11月11日にガス線をつないでいる。それで一昨日、今冬初めての暖房をつけた。盛岡に暮らしている時は灯油ヒーターで灯油の継ぎ足しが面倒くさかったことを思い出した。都市ガスのストーブはずいぶん楽だ。都会に暮らす利点の一つであることは間違いないだろう。

寒くなってくると、水仕事で手荒れの季節ともなる。私は生来、肌荒れの質ではないと思っていたが、ここ何年かは毎年、手の甲や指の荒れが目立つようになっている。痒いときもあるし、痛いときもある。そうなれば皮膚科医院に行き、塗り薬を頂く。(これは一年中だが)お風呂には木酢液を入れることを欠かさない。

そのほか、身体の老化というか劣化を感じることが段々と増えてきた。ここで記すのははばかれることばかりだ。まあ、せめてもの慰めは体力そのものの衰えはまだ感じていないことぐらいだろうか。というか、普段、体力を使う激しい運動や仕事をしていないからだろうけれども。

◇

NHKラジオで楽しみにしていた「遠山顕の英会話楽習」という比較的上級者向けの番組の放送が終了し、残念に思っていることを前項で書いた。昨日、本棚をあさっていて、思わぬ本に目がとまった。何と、遠山先生の著書だった。すっかり忘れていた。彼の著書を購入していたことを。『脱・「英語人間」』。恥ずかしながら読んだ記憶は全く残っていない。

これから暇な折に読みたいと思った長編小説を図書館から借りてきたばかりでタイミングはあまり良くないが、この本も再び読まねばならないか。それにしても、内容の一端でも覚えていないとは情けないし、著者にも申し訳ない。ひょっとしたら、「積ん読」だったのだろうか。これからゆっくり「再読」してみれば、「積ん読」だったのかはっきりする。「積ん読」だったら嬉しいのだが。(昨夜、就寝前にちらっと読み始めてみたが、どうやら読んだことはなさそうな書き出しだった。もう少し読み進めればはっきりするだろう)

◇

毎朝、読んでいるキリスト教の祈祷書。英語の勉強にもなる余録付きの習慣だ。先日、そういう表現にまた出くわした。It wasn’t half bad. 私が苦手とする紛らわしい意味の否定表現だ。何となく意味合いは類推できるから厄介だ。辞書を引いてみる。そうすると、not half はそう簡単な表現でないことが分かった。次の文章―This is not half good. ―。好ましい意味の語の前にくる時はその逆の状態、上記の場合は「全く良くない」という意味であり、very badと同じ意味になるとか。This is not half bad. ならばその逆で「かなり良い」ことを意味し、fairly good に置き換えられるらしい。

つまり、祈祷書にあったIt wasn’t half bad. は「それはかなり良かった」という意味となる。ほめた表現だ。ところが私の辞書には反語的な解釈を求める次の例文も載っていた。She’s not half attractive. 意味は「彼女はすごく魅力的だ」とか。最初の説明とは全く逆だ。まあ、こうした表現を自分で使うことは今後とも一生ないだろうが、英語ネイティブ話者に使われた場合には一瞬たじろぐかもしれない。

- Comments: 0

雨雲が去り青空に

- 2021-11-10 (Wed)

- 総合

大リーグはプレーオフも終了し、来季に向けてストーブリーグに入ったが、プロ野球はまだこれからがプレーオフの本番。日本シリーズはその先にある。東京オリンピックをはさんだので致し方のない点もあるが、それにしても間延びのしたプロスポーツだ。

大リーグはプレーオフも終了し、来季に向けてストーブリーグに入ったが、プロ野球はまだこれからがプレーオフの本番。日本シリーズはその先にある。東京オリンピックをはさんだので致し方のない点もあるが、それにしても間延びのしたプロスポーツだ。

セリーグはペナントレースで3位の巨人が2位の阪神を破り、優勝したヤクルトと日本シリーズ進出の権利をかけて今日から6連戦を戦う。プロ野球機構が決めたことだから外部がとやかく言っても詮無きことだが、それにしても・・・。以前から思っていることだが、6チームしかないリーグで3位までプレーオフに進める制度は大甘ではないか。今季も負け越したチームがリーグを代表して日本シリーズに駒を進める可能性がある。

ペナントレースで負け越したチームはプレーオフ進出の権利を失うことにすべきではないか。そうでなければ、優勝したチームとのプレーオフでは優勝チームに現行の1勝ではなく2勝の逆ハンデを付与し、3位チームが日本シリーズに進出する可能性をできるだけ難しくするくらいの措置を講じるべきではないか。そうでないと短期決戦で敗れた優勝チームは何のために長いペナントレースを戦い抜いてきたのかと煩悶することだろう。

私は本来なら巨人ファンだから巨人が勝つのを嬉しく思うが、今季の巨人はもういいと思っている。あの体たらくで日本シリーズに進んだら、ヤクルトファンに申し訳ない。多くの巨人ファンがそう思っているのではないか。まあ、たかがプロ野球、もうどうでもいいが・・・。

◇

NHKラジオで楽しみにしていた英会話番組が(私にとっては)突然、終了となった。「遠山顕の英会話楽習」という比較的上級者向けの番組だった。私は定期的に聴く熱心な聴取者ではなかったが、暇があれば割とよく耳を傾けていた。遠山先生のユーモアのある英語の話し方はお手本にしたいくらいで、2人の英語ネイティブ話者との掛け合いも凄く勉強になっていた。

今は後継の英会話番組が放送されているが、正直言って、あまり面白く感じないし、心に響いてこない。次の番組改編期にはぜひまた遠山先生が講師となって復活してもらいたいと願う。でもそういうことにはならないんだろうなあ。

◇

以前にこのブログでも書いたような気がするが、記憶があやふやなのでここで記しておきたい。次の文章:私はいつか中国語を自由に話せるようになりたいと願っている。英語では “I wish someday I could speak English fluently.” といった訳文が頭に浮かぶ。「自由に」は fluently かwell を選択したい。間違っても freely は選ばないし選べない。スマホの翻訳機能でこの文章を英中韓の言語に翻訳してみた。英文では freely が出てきた。“I hope to be able to speak Chinese freely someday.” スマホ翻訳の限界?

中国語では「我希望有一天能说一口流利的汉语」という文章となっていた。これは「流ちょうに中国語を話せるようになりたい」と fluently に沿った意味合いで、英語の文意と相通じる文章だろう。この「差・違い」が生まれるのは興味深いと思う。

- Comments: 0