英語でさるく 那須省一のブログ

遅ればせながら

- 2022-09-20 (Tue)

- 総合

このブログのアップデートからしばらく遠ざかっている間に当然のことながら、世間ではさまざまな出来事が起きた。エリザベス英女王の逝去もその一つ。享年96。英国の植民地時代と無縁の人物とは言えないだけに礼賛一辺倒には疑念が残るかもしれない。それでも誤解を恐れずに書けば、昭和生まれの人間としては古き良き時代がさらに遠のく出来事のように思えなくもない。

このブログのアップデートからしばらく遠ざかっている間に当然のことながら、世間ではさまざまな出来事が起きた。エリザベス英女王の逝去もその一つ。享年96。英国の植民地時代と無縁の人物とは言えないだけに礼賛一辺倒には疑念が残るかもしれない。それでも誤解を恐れずに書けば、昭和生まれの人間としては古き良き時代がさらに遠のく出来事のように思えなくもない。

私がエリザベス女王に最も「接近」したのは新聞社を早期退社した後、海外を「放浪」する旅に出て、英国を歩いた2012年だった。女王即位60年のダイヤモンドジュビリーのお祝いで英国が沸いていた。セントポール寺院の近くの通りで人々が長蛇の列を作っている光景に遭遇した。聞くと、間もなく女王の車が通過する運びという。私は1993-96年のロンドン支局勤務時代に女王の近くに居合わせたことはない。車窓越しに女王の姿を垣間見ることができるのではと思い、デジカメを手に女王の車がやって来るのを待った。

歓声が聞こえる中、女王の車が近づいて来た。私はデジカメのシャッターを夢中で押した。眼鏡をつけていれば車窓をのぞくことはできるが、手元のデジカメの画面は近過ぎて視界がぼやけて役に立たない。それで勘を頼りにシャッターを押しまくった。女王の車が通り過ぎた後、デジカメを改めてのぞくと、果たせるかな、女王がちゃんと写っている。しかも笑顔だ。このときばかりは新聞社を退職していることを残念に思った。地方支局勤務時代だったら、支局長表彰のナイスシャッター賞ぐらいもらえたのではないか。この項でその写真を再録しておきたい。

エリザベス女王が去ってチャールズ国王が誕生した。さて新国王の下、英国はそして英連邦はこれまで同様、安寧に団結していけるのであろうか。大相撲の世界では大関になれば大関、横綱になれば横綱らしく見えるようになるものだが、国王の座はそうはいかないような気がしないでもない。まあ、私は英国民ではないのでどうでもいいことだが・・・。

◇

台風14号。アジアの他国では「タイフーン・ナンマドル」と呼ばれた。私の故郷である南九州を中心に大きな爪痕を残して去った。NHKテレビなどでは「これまでに経験したことのないような被害が予想される猛烈な台風」といったような警告が盛んになされていたかと思う。確かに地域によっては未曾有の大雨が降った。それでも、恐れていたような甚大な被害は免れたような気がする。

私はクリスチャンの端くれとして神様に大きな被害が出ないように日々祈った。故郷の神社に対しても祈った。甚大な被害が出なかったことを神様に素直に感謝したい。感謝した。・・・と先に書いたが、その後、郷里を同じくする人から、郷里、西都市の銀鏡地区という、が大きな打撃を受けたことを知らされた。電気の復旧のめどが立たず、道路も大きな落石などで通れない状況にあるとか。宮崎市内に住む甥っ子から宮崎市内では猛烈な風が吹いて怖かったという電話を受けていたが、郷里との直のコンタクトが薄れてしまい、「灯台もと暗し」だったようだ。恥じ入るばかりだ。それで、こうやって先にアップしていた部分を削除し、このように書き直している次第。

故郷から発信されている被災の写真を見ると、心が沈む。足腰の弱ったお年寄りにはさぞかし難儀な日々が続くのだろう。復旧も時間がかかると見られる。少しでもお手伝いをしたいが・・・。

- Comments: 0

“The Mousetrap” を読む

- 2022-09-02 (Fri)

- 総合

当分は大好きな焼酎を控えることを何となく決意した。ぼんやりとした決意だからたまには軽く一杯やることもあるかもしれないが、まあ、そういうことはまれだろう。飲まないと思えばそれはそれで実行できるのだから、私は根っからの飲み助ではないのだと思う。福岡には新聞社を辞めてからは親しい友人もおらず、飲む機会もほとんどないことも酒から距離を置くのに好都合だ。

血糖値の問題を自覚して断酒とともに粗食をさらに心がけるようになって以来、夜半の喉の渇きを覚えることはなくなった。これまでは朝の起きがけに冷蔵庫の中の冷水を真っ先に欲しいと感じていたが、それもほとんどなくなった。ど素人の見立てだから怪しいかもしれないが、手遅れになる前に何とか道が見えたように感じている。

◇

オンラインで実施している短篇小説を読む英語教室。受講生は少ないが、粘り強く続けている。講師の私が一番エンジョイしているかもしれない。興味深い作品をじっくり味わえ、その楽しさを受講生と分かち合える週末月2回の贅沢な時間。学生時代に尊敬する恩師と二人だけで英文学を読んだ講義を思い出す。不真面目な私はろくに予習というか作品を読むことをせず、出席していた。今から思えば、何ともったいない時間を過ごしていたことか、いや、貴重な時間を浪費していたことかと深く悔いる。

オンラインで実施している短篇小説を読む英語教室。受講生は少ないが、粘り強く続けている。講師の私が一番エンジョイしているかもしれない。興味深い作品をじっくり味わえ、その楽しさを受講生と分かち合える週末月2回の贅沢な時間。学生時代に尊敬する恩師と二人だけで英文学を読んだ講義を思い出す。不真面目な私はろくに予習というか作品を読むことをせず、出席していた。今から思えば、何ともったいない時間を過ごしていたことか、いや、貴重な時間を浪費していたことかと深く悔いる。

オンライン英語教室では今月から、一風変わった作品を読むことにしている。暇な折にネットで検索していて偶然見つけた作品だ。この作品をネットで読めるとは思わなかった。それで急ぎ、プリントアウトしてみた。A4で両面印刷すると最後の頁が97頁と印字されていた。アガサ・クリスティ作の “The Mousetrap” という戯曲で、私は取り立てて彼女のファンではないが、ロンドン勤務時代にこの戯曲は何度も劇場に足を運んで観た。2012年にロンドンを再訪した時にも観た。コロナ禍が収束し、やがて訪英することがあったなら、おそらくまた足を運ぶと思う。

そのためにも作品をこの際、じっくり味わってみたいと考えた。受講生もいつかロンドンを旅することがあるかもしれない。その時にこの作品を上演している劇場に足を運ぶ楽しみともなれば幸い。アガサ・クリスティの作品だから当然のことだろうが、非常によく出来た作品なのだ。

“The Mousetrap” を上演しているのはウエストエンドの一角にあるセント・マーティンズ劇場で、初演がなんと1952年11月25日とか。世界で最も長い連続上演劇として知られている。日本の劇場ではせいぜい数か月、短いものだと三日程度で終了する公演が珍しくないが、足下にも及ばない息の長さか。当然、登場人物には複数の代役が控えているのだろう。私は2012年の再訪時に綴ったブログで “The Mousetrap” にも触れている。以下のサイト(http://www.kankanbou.com/ireland/item_233.html)で紹介している。

これから作品をゆっくり読み進めるが、内容やセリフのやりとりをどれぐらい覚えているか楽しみだ。もっとも前回のブログで書いたように “Forgetfulness is essential to moving on.” だから大半はきれいさっぱり忘れている可能性大か。

- Comments: 0

"forgetfulness"も必要?!

- 2022-08-29 (Mon)

- 総合

香椎浜のジョギング路を歩いていると、吹いてくる風に秋の訪れを感じるようになった。過ぎ去ろうとしている夏は惜しまれるが、心地よく過ごすことができる秋の訪れは嬉しい。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋・・・。ただし、今年の秋は食欲だけは留意せざるを得ない。先日の健康診断で血糖値の問題を指摘されて以来、粗食を心がけている。自業自得だ。同じ意味の中国語の表現は日本人には分かりやすい。「自作自受」。英語表現も不思議と腑に落ちる。“What goes around comes around.” もっともこれは何だか「金は天下の回り物」のような印象も受ける。

血糖値の問題を指摘されてから改めて意識するようになったのは、頻度が増してきたように感じていた夜半の異様な喉の渇き。飲酒ゆえの乾きと解釈していたが、どうもそれだけではなさそうだ。そうした喉の渇きを癒す水の旨さに心を奪われていたが、これも黄信号いや赤信号だったのか。とりあえず、夜半の喉の渇きを覚えなくなるのを目標にしよう。

◇

パソコン上にさまざまなファイルが残してある。スクリーンからあふれ出そうになるのはさすがにまずいので、適宜削除、ゴミ箱に捨てているが、ファイル名を見ても、中身は何だったか忘れてしまっているのもある。

オンラインの英語教室の教材もファイルにまとめており、整理しようと思い立った。その一つは中国人女性作家の “To the Dogs” という作品。1960ー70年代の文化大革命を背景にした短篇で辺鄙な地方に下放された少年の体験を綴った物語。作家は米国在住で年齢的におそらく両親や祖父母などから聞いた話を基に書いたものと想像される。

物語の冒頭に次の言葉があった。“Forgetfulness is essential to moving on.” 私はこのファイルを整理しようとしてふと手が止まった。改めて読むと、凄い表現ではないか。どうしてもっと深く味わわなかったのだろうか。

作品の背景説明をすると、時は1972年。主人公の15歳の少年は上海の駅で父親の見送りを受け、内陸部の地方へと向かう。少年の両親はともに高校教師。毛沢東が率いる共産党政権にとっては少年の出自はブルジョアであり、地方の貧困にあえぐ農民層によって矯正される必要があった。父と子はこの見送りが今生の別れとなると認識していた。涙を我慢しながら、父親が息子に言う言葉が “Forgetfulness is essential to moving on.” だった。

普通だったら読者は何と大げさよと思うかもしれない。だが、当時の中国では誇張でも何でもなく、若者が地方に追いやられる下放は家族からの永遠の離別となる可能性が大だったのだろう。だからこその言葉。「忘却こそが生きる上で不可欠なんだよ」。いや父親が息子に最後に与える言葉だから「何もかも忘れるんだ、そうすれば前に進むことができる」と訳そうか。「嫌なことがあっても忘れるんだ、そうすれば何とかなる」とも。

実人生では我々は日々 forgetfulness を無意識であれ、実践しながら生きているのかもしれない。ともあれ、齢を重ねると段々と忘れっぽくなるのが常のようだ。だが、これも時と場合によってはそう悲観するべきものでもないと考えることができようか。過去の数々の愚行をいつまでも明瞭に記憶していたなら、それはそれで息が詰まるかもしれない。

- Comments: 0

両親も他们(彼ら)

- 2022-08-22 (Mon)

- 総合

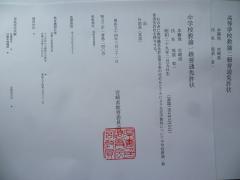

次に引き受けようとしている仕事の関連で大学の卒業証明書及び教員免許状の写しが必要になった。もちろん、そんなものを私は手元に持っていない。教員免許状は実際に手にしたことがあったのだろうか。卒業後、教職ではなく、記者職を選択したので、手にしたことはないのではないかと思う。

次に引き受けようとしている仕事の関連で大学の卒業証明書及び教員免許状の写しが必要になった。もちろん、そんなものを私は手元に持っていない。教員免許状は実際に手にしたことがあったのだろうか。卒業後、教職ではなく、記者職を選択したので、手にしたことはないのではないかと思う。

ともかく母校の大学と県教委に問い合わせの電話をかけた。二つとも再発行可能ということが分かった。非常勤講師としてこれまで教えた大学などから卒業証明書や教員免許状を求められたことはなかった。せいぜい、免許状の番号記載ぐらいだろうか。

卒業証明書はさすがに時間がかかるとの由。もう大昔のことだ。致し方ない。私が留年3年を経て何とか卒業したのは昭和54年(1979)。まさかほぼ半世紀後に証明書が必要になるだろうとは思いもしなかった。当時は宮崎から東京に出て、新聞社に勤務することになり、無我夢中の日々だったのだろう。さて教員免許状は数日後に届いた。「中学校教諭一級普通免許状」と「高等学校教諭二級普通免許状」。宮崎県教委の大きな朱印が鮮やかだ。基礎資格の項に「学士の学位を有する」と記されている。真っ先に頭に浮かんだのは私の亡き両親はこの資格を私に授けるべく、兄姉の多い大家族の中、大学に送り出したのだろうという思いだった。教師になれという願いに背いて上京、不肖の息子、ここにありか。

◇

NHKラジオの「まいにち中国語」講座で次のやり取りが紹介されていた。

A:这些蔬菜,水果是我父母从老家寄过来的,送你一些吧。

(これらの野菜と果物は私の両 親がふるさとから送ってくれたものです。少しですが、どうぞ)

B:这么新鲜! 太谢谢了! 请代我谢谢他们。

(すごく新鮮ですね。ありがとう。ご両親によろしくおっしゃってください)

こういう会話に遭遇して思うのは、日本語と中国語の差だ。日本人が友人の両親に感謝する場合には日本語訳にあるように「ご両親に・・」と丁寧な物言いとなるだろう。中国語では「ご両親」を「他们」、日本語訳だと「彼ら」と表現。英語でも “Please say thank you to them.” と「ご両親」を「them」で受けるのに酷似している。英中両言語の近さ!

これに比すれば、韓国語でも「부모님께」と忠実に直訳すれば「ご両親様に」と丁重な物言いが普通であり、日韓の距離の近さが際立つ。参考までに付記すれば、Aの会話の中にある「寄过来」(送って来る)は我々日本人には難物に思える。「寄来」だけだったらまだしも、真ん中に「过」がはさまれている。「境界を越える」という意の「过」だ。中国語ではこうした「方向補語」と呼ばれる場所を示す言葉が豊富。「彼は東京に帰って来た」ならば「他回东京来了」であって「他回来东京了」ではないというのも悩ましい。方向補語を含んだ動詞では目的語が間にはさむのがルール。覚えたつもりでもすぐに忘れてしまう。

◇

次の仕事のため、健康診断を余儀なくされた。血糖値の数値におののいた。これも神様の警告か。生活習慣を再度見直すことを決意した。

- Comments: 0

オリビア・ニュートンジョン逝去

- 2022-08-15 (Mon)

- 総合

メディアで内外の著名人の訃報が伝えられると、その都度さまざまな思いにふけることを余儀なくされる。歌手のオリビア・ニュートンジョン氏が先週、米カリフォルニア州で死去したと報じられた。享年73。読売新聞は彼女の死を伝えた訃報記事の冒頭を「『そよ風の誘惑』『フィジカル』など世界的なヒット曲で知られる・・・」と記していた。彼女の代表曲と言えば私の脳裏に浮かぶのは確かに「そよ風の誘惑」の甘い歌声だ。初めて耳にした時から好きになり、カラオケでも幾度となく挑戦したが、上手く歌えた記憶はない。

メディアで内外の著名人の訃報が伝えられると、その都度さまざまな思いにふけることを余儀なくされる。歌手のオリビア・ニュートンジョン氏が先週、米カリフォルニア州で死去したと報じられた。享年73。読売新聞は彼女の死を伝えた訃報記事の冒頭を「『そよ風の誘惑』『フィジカル』など世界的なヒット曲で知られる・・・」と記していた。彼女の代表曲と言えば私の脳裏に浮かぶのは確かに「そよ風の誘惑」の甘い歌声だ。初めて耳にした時から好きになり、カラオケでも幾度となく挑戦したが、上手く歌えた記憶はない。

英語の曲名は曲中に何度も出てくる “Have you never been mellow”。カラオケにはもう何年も行っていないが、この次に機会があったら、歌ってみようかしら、例によって少々音程を外しながら。

報道によると、彼女は英国に生まれ、5歳の時に家族と一緒にオーストラリアに移住。1960年代半ばに歌手デビューし、数々のヒット曲を出した。女優としても才覚を発揮し、ミュージカル映画「グリース」や「ザナドゥ」で人気を博した。40代で乳がんを患い、がんの早期発見の重要性を訴える啓発活動に取り組んできたことでも知られている。

ジャパン・ニュース紙はAFP-Jiji電で彼女の死去を報じていたが、記事は次の一節で締め括られていた。Her philanthropy and passion for cancer research came to the forefront, championing natural therapies including medicinal cannabis in the treatment of cancer. "I have done everything, and the icing on the cake as well," she said, reflecting on her career. "So I feel grateful for anything that happens now."

このような悟りの境地で最期を迎えることが出来る人は素晴らしいと思う。私もそうありたいと願う。ところで、the icing on the cakeという表現が上記の場面で出てきたことには?も浮かんだ。人生の後半に「有終の美を飾った」ことでもあるしと、彼女ならではのユーモアが込められた表現であると理解したい。

◇

NHKラジオの英語講座の中で次の文章が流れていた。“What did you have for breakfast this morning?” という問いかけにネイティブ話者が次のように答えていた。“This morning I had oatmeal. I have had the same meal for about 20 years. I never vary. My whole family laughs at me.” 話し手は過去20年、いつも朝食にはオートミールを食べており、家族から笑われようと変えるつもりはないと言っている。朝食のスタイルを変えないことを never vary と表現している。change でもいいのだろうが。vary がこういう場面で使えることを知った

vary という語は私には次のような使い方が頭に浮かぶ。The meaning of happiness varies from person to person. (幸せの意味とは人によって異なる)。朝食については私はめざしと納豆、らっきょう酢に漬けた野菜のピクルスがあれば十分だ。本当は味噌汁が欲しいのだが、こう暑いとどうも作るのが億劫になる。らっきょう酢に漬ける野菜、今はゴーヤにニンジン、タマネギ、ダイコンが主だが、これが私の朝食のthe icing on the cakeだろうか。「おまけ」程度の意味合いだ。私も人に笑われようと力強く主張したい。“I never vary.” と。

- Comments: 0

まるでゾンビ通り!

- 2022-08-10 (Wed)

- 総合

YouTubeを見ない日はない。朝起きるとパソコンを開き、メールの確認を済ませるとすぐにYouTubeにアクセスするのが日課となって久しい。不思議なのはこちらが手を出したくなるコンテンツが並んでいることだ。利用者の趣向、傾向に沿って自動的にそうしたコンテンツが並ぶようにセットされているのだろう。レンコンの食べ方をチェックしたその後の数日間はレンコンのレシピが連日、8つほど開く画面のどこかに展示されていた。

YouTubeを見ない日はない。朝起きるとパソコンを開き、メールの確認を済ませるとすぐにYouTubeにアクセスするのが日課となって久しい。不思議なのはこちらが手を出したくなるコンテンツが並んでいることだ。利用者の趣向、傾向に沿って自動的にそうしたコンテンツが並ぶようにセットされているのだろう。レンコンの食べ方をチェックしたその後の数日間はレンコンのレシピが連日、8つほど開く画面のどこかに展示されていた。

最近はまっているのが “Kensington Now”というYouTube。最初このタイトルを見た時はロンドンの瀟洒なケンジントンストリートのストリートヴューかと思い、クリックした。だが、目に飛び込んできたのはちょっと異様な光景。ゾンビが徘徊しているのではないかなと思えるぐらいに薄気味の悪い通りが淡々と紹介されていた。

ほどなくこの光景はロンドンではなくアメリカの東海岸、フィラデルフィアのケンジントンアベニューと呼ばれる通りのものであることが分かった。しかし一切の語りなし。勇気ある撮影者がおそらく手に提げたバッグに隠しカメラを入れ、歩きながら撮影しているのだろうと推察している。類似のYouTubeによると、フィラデルフィアのホームレスは約5700人。そのうち950人は路上生活者であり、そうした路上生活者が集中しているのがケンジントンアベニューだとか。

フィラデルフィアは私も訪れたことがある。2011年にアメリカ文学紀行を執筆するためにアメリカを再訪した際にも、エドガー・アラン・ポーゆかりの地として足を運んだ。さらに遡ること40数年前の貧乏留学生時代にキリスト教との出会いのきっかけを作ってくれた地でもある。いい思い出しかない。だが、YouTubeに映し出される2022年夏の光景は信じ難いものばかり。麻薬中毒で常軌を逸したとしか思えない人々のオンパレード。麻薬はザイラズィン(xylazine)と呼ばれ、元々は家畜の鎮静薬、鎮痛薬として用いられていたようだ。画面ではこの麻薬の常習者となった人たち、若者が多い、その人たちが立ったまま眠ったり、同じ姿勢でずっとたたずんだりと、異様な光景が映し出されていた。

彼らが起居する通りはゴミや古着の類が散乱し、とても歴史と伝統あるフィラデルフィアの光景とは思えない。その一方ですぐそばをバスやマイカーが通り過ぎる。都市機能は維持されていることがうかがえる。おそらく観光客は車で通過する以外は歩いて散策したいなどとは絶対に思わない一画なのだろう。

投稿者のコメントを読むと、同情的なものが多い。ほとんどの人が世界一富める国(と思われている)アメリカでかくも悲惨な日々を送っている人々がいることへの驚き。たとえ貧しくとも夜露をしのぐ屋根と日々の食の不安がない我が身の幸せ。末路が分かっているだろうになぜ麻薬に手を出すのか理解できないことなど・・・。

もちろん、どの国、都市にも外国の人々には知られたくない恥部はあるだろう。日本もしかりかと思う。ただ一つ、虚を突かれた観があったのは、トランプ氏が米国の政治の表舞台に登場して以来、富めるアメリカ、おごれるアメリカにばかり目が行っていたが、このケンジントンの通りを眺めるようになって以来、アメリカは確かに病んでいることを改めて認識したことだ。病んでいない国が果たしてあるのかどうかは別にして。

- Comments: 0

自転車2台を買う必然性?

- 2022-08-04 (Thu)

- 総合

チンクイに刺された右腕の上腕部の腫れがなかなかひかない。痛みはないし、痒くもないが、やはり気になる。完治したとは言えないのだろう。完治せぬまま、海に浸かっていいのだろうか。さすがに足が遠のいている。うーん、困った。神様のメッセージととらえれば、自ずとどう行動すべきかは自明の理だ。

思えば、今日(木曜)は久しぶりに北陸・関西に向け、新幹線で旅に出ている日だった。コロナ禍でドタキャンとあいなった。

◇

北陸・東北地方を中心に大きな水害が出ている。住宅街に土砂が流れ込んだり、橋が崩落したり。これから被害の全容が明らかになるのだろう。それにしても異常気象と言えばそれまでだが、日本の国土はいつからこんなに水害にもろくなったのだろうか。いや、国土は変わりないのだが、かつて経験したことのないような大雨が集中的に降っているのだろう。

以前に何度か書いたような気がするが、温暖化により、日本は温帯ではなく、亜熱帯化しているのではないかと思う。南太平洋の島々では茶飯事の大雨が今の日本で降るようになっているのではないか。異常気象がやがて日常気象となるのではないか。だとしたら、大雨で全国の河川が氾濫することのないような対策を考えるしかない。同時に住宅はなるべく河川から離れた地や高台に、二階建て住宅であれば、一階は浸水しても大丈夫なような家づくりが求められる。新たなビジネチャンスが生まれると考えれば道は見えるかもしれない。

◇

NHKラジオの英会話講座で時間が合えば、なるべく聞くようにしている番組がある。講師の先生とネイティブ話者二人のユーモラスなやりとりが楽しい。英語的に中身の濃い講座で韓国語と中国語の講座で疲れた脳を癒やしてくれる。しかし、先日の講座を聴いていて頭の中に??が浮かんだ。

次のような会話が紹介されていた。私はテキストを買わずに耳からだけでフォローしているので、友人二人の会話だろうと推察した。

A: Hey, where did these new bikes come from?

B: I bought them at the mall and had them delivered.

A: They look great.

B: They were on sale, so I decided to get them.

私の頭に浮かんだ疑問はなぜ、単に “Hey, where did this new bike come from?” ではないのだろうということだ。当然返答は “I bought it at the mall and had it delivered.” となる。

要するに私は普通、自転車(bike)を購入する場合、一台ではないだろうか。その人に双子の息子か娘でもいれば、二台同時に購入するのは何の不思議もないが、普通は自転車のような大きな買い物は一台だろうと思った次第だ。私が聴いていた中ではAが複数の自転車を購入する必然性の説明はなかった。不自然な会話だと考えざるを得なかった。他の語学講座でも言えることだが、文法的には正しくとも、ちょっと疑問符が付く会話が紹介されるケースが時に見られるような気がしてならない。

- Comments: 0