Home > Archives > November 2015

November 2015

こういう like の使い方も

- 2015-11-28 (Sat)

- 総合

韓国のドラマを見ていて、時々あまりにも日本語と酷似した発音の語(表現)が出てきて驚くことがある。最近では「有酸素運動」(유산소 운동)という熟語。これは字幕を見るまでもなくすぐに理解できた。私の耳には「ユゥサンソウンドン」と聞こえたからだ。いや韓国語は

ドラマも面白い。面白いのだが、同じ俳優がしょっちゅう出てくる印象だ。それも子供が赤ん坊の時に入れ替わったりとか、別れ別れになった子が成長後に実の父(母)と知らずに運命の出会いをするといった似通った筋立てのものが多く、またあまりにも「出来過ぎた」設定に辟易することもあるが、それでも見入ってしまうから不思議だ。

◇

上田秋成(1734-1809)の『雨月物語』を読んだ。タイトルがいい。以前からずっと読んでみたいと思っていた作品だった。時々手にしている日本の名著を推奨した解説本『大人のための日本の名著50』(木原武一著)にも読むべき50冊の一つとして挙げられている。現代語訳がついてはいたが、原文だけでも大方は推測しながら読み進めることができた。この夏に読んだ平安時代の『伊勢物語』は古文の専門家の現代語訳がなければ歯が立たなかったが、江戸時代も18世紀後半に下るとさすがに現代日本語に近くなるようだ。

『雨月物語』は9編から成る怪異小説集だ。印象に残っているのは「

◇

◇

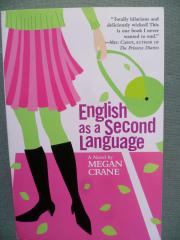

前回の項で、“English as a Second Language” という本について書いた。その後ネットで調べると、私のように感じた人は少なくなかったようだ。 “God, this book was horrible.” “Simply put, it's terribly written.” などといった手厳しい書評が目についた。まあ、私もかつて出した紀行本などがどう読者に受け取られているか自信はない。そういう意味では、上記の本の著者にいささか同情の念を禁じ得ないこともないが・・・。

なお、この本に感謝していることがないではない。次のような文章に出くわし、あ、これは大学の授業で学生に説明する格好の材料となると考えたからだ。その文章とは “Like you could get into Oxford,” Evan said dismissively. というもの。オックスフォード大学の大学院に留学を考えていると語るヒロインに、エバンという名の元カレが嫉妬もあり、このように冷たく言い放つのだ。こういう文章がすっと「腑に落ちる」人の英語力は頼もしいかと私は思う。(解説は続で)

- Comments: 0

絵文字

- 2015-11-23 (Mon)

- 総合

これも

米英の英語の違いでも面白おかしく書いてあるのかと期待して読み進めたが、そうしたくだりは最後まで皆無に近くがっかりした。私は読書に際しては、気に入った表現とか気になった箇所にマーカーを走らせ、後で読み返す時にすぐに目に入るようにすることを「癖」としているが、この本は一度もマーカーを手にすることはなかった。

◇

アナログ人間がパソコンで文章を綴っているので、まだるっこしく思うことがしばしばだ。そういう時には親しくさせてもらっている出版社のS君にメールで助けを請うことになる。最近それでまた一つ賢くなった。ルビの振り方を覚えたのだ。随分以前に大岡昇平のシェイクスピア劇を下敷きにした作品『ハムレット日記』のことを書いた時、英語の「王冠」(crown)と「道化」(clown)に「クラウン」という英語読みのルビを振りたかった。日本語では同じ音に聞こえる英語の

まだ分からない部分もある。以前は文学作品からの引用は私の文章と明確に区別するため、イタリック体にしていたが、最近はどうもうまく行かない。下書きでは苦も無くイタリック体にできるのだが、ブログに落とすと元に戻ってしまう。それで致し方なく、ゴチック体にしている。これも本当はスマートなイタリック体にしたいのだが・・・。

◇

英字紙「ジャパンニュース」の日曜日の紙面に収録されている英紙「ザ・タイムズ」の紙面はいつも楽しみに目を通している。タイムズ紙ならではの記事が載っているからだ。先の日曜の紙面では、オックスフォード英語辞典(OED)が2015年のワードとして、日本発祥の emoji(絵文字)を選んだという記事が載っていた。数ある絵文字の中でも2015年のワードとして選ばれたのは、「涙を流している笑顔」だ。ヒラリー・クリントン氏がこの夏にこうした絵文字を使っていたことも追い風になったようだ。(そのくだりは続で)

英字紙「ジャパンニュース」の日曜日の紙面に収録されている英紙「ザ・タイムズ」の紙面はいつも楽しみに目を通している。タイムズ紙ならではの記事が載っているからだ。先の日曜の紙面では、オックスフォード英語辞典(OED)が2015年のワードとして、日本発祥の emoji(絵文字)を選んだという記事が載っていた。数ある絵文字の中でも2015年のワードとして選ばれたのは、「涙を流している笑顔」だ。ヒラリー・クリントン氏がこの夏にこうした絵文字を使っていたことも追い風になったようだ。(そのくだりは続で)

私は携帯でも絵文字を使ったことがない。これからも絶対に使わないだろう。言葉という大切なものを放棄してどうするのと思ってしまう。たまに学生の答案に絵文字が書き入れてあったりすると、どうしても違和感の方が先に立ってしまう。嗚呼、「昭和」が懐かしい! お酒だよ。お酒をおくれ! いや、私はまだ断酒中の身だった。

- Comments: 0

『ロクサーナ』

- 2015-11-20 (Fri)

- 総合

前々回の項でジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』(Gulliver’s Travels)の読後感について触れた。この書を読むために図書館から借りた世界文学全集(集英社)には、スウィフトと同時代に生きたダニエル・デフォーの『ロクサーナ』(山本和平訳)も一緒に収められていた。これも結構な長さの小説であり、全然読むつもりはなかった。つもりはなかったが、題名があれ? どこかで目にしたような・・・。

本棚をあさったらその本、つまり原書の “Roxana” が出てきた。イギリス文学紀行本を書くため英国を旅する前に、デフォーの “Robinson Crusoe”(『ロビンソン・クルーソー』)を読んだ際に、彼の著作をもう一冊ぐらいは読もうと思って買い求めた本だった。ただ、読もうとしたら、何だか読みづらい本であることが分かり、早々と放棄、

それでとりあえず、全集の翻訳本を読むことにした。途中で気になる個所が出てきたら、“Roxana” を繰って確認しながら読み進めた。『ロクサーナ』は18世紀に生きた一人の女性の波乱に富んだ生涯を描いた小説だ。18世紀、つまり日本なら江戸時代に書かれた小説だということを忘れるほど、今の世と大差ない男女関係のあやに引き込まれた。

「幸運な女の物語」と副題の付いた『ロクサーナ』は冒頭近くに次のくだりがある。もし自分の将来の幸福ということを大切になさるおつもりなら、もし夫なるものと快適に暮らすおつもりなら、(中略)お嬢さま方、絶対に馬鹿と結婚してはなりません。馬鹿でさえなければどんな夫でもいい。結婚の相手によっては不幸になることもありましょう。しかし馬鹿と結婚したら悲惨です。くりかえしますが、相手によっては不幸になるかもしれない。しかし馬鹿が相手だと、不幸まちがいなしなのです。参考までにこの部分は私が買い求めた原書では以下のようになっている。If you have any Regard to your future Happiness; any View of living comfortably with a Husband … Never, Ladies, marry a Fool; any Husband rather than a Fool; with some other Husbands you may be unhappy, but with a Fool you will be miserable; with another Husband you may, I say, be unhappy, but with a Fool you must; …

女性の視点に立てば、何とも痛烈、痛快な文章だろう。独り身の私は少なくともこの点だけは「免罪」されると感じてしまった。情けない。翻訳本ではロクサーナが最後には富と名誉を飽くことなく求めた放縦な人生のつけを払う形で零落したことが明かされているが、原書の解説では18世紀以降、それぞれの時代の読者におもねるかのように、結末部が異なる本が出ていたとも述べられていた。

ところで、私が “Roxana” を積読にしていた理由。それはこの小説が章立てになっておらず、だらだらと物語が綴られていたからだ。それも地の文章が延々と。ルイス・キャロルの名作 “Alice’s Adventures in Wonderland”(『不思議の国のアリス』)の冒頭で、姉の読んでいた本をのぞき込んだアリスが「挿絵も会話文もない本なんて何の役に立つの」と不可解に思う場面(注)がある。私もアリスの意見に大賛成。挿絵はともかく、会話文のない本は厄介だ。私はそういう小説はまず買わない。(注:この冒頭の文章は続で)

- Comments: 0

ため口について

- 2015-11-15 (Sun)

- 総合

パリでまた痛ましいテロが起きた。パリ市民ら120人を超える人々が犠牲になった。負傷者の中にはかなりの数の重傷者が含まれているといい、死者数は今後もっと増えるかもしれない。残酷無益なテロというほかはない。前回の項で18世紀に書かれたジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』(Gulliver’s Travels)のことについて書いた。

あの荒唐無稽の物語で作中人物が作家の分身とも言える、旅人のガリバーに語る皮肉たっぷりの人類評を再び記しておきたい。人類は「自然の摂理でこの地球上をのたくり廻っている最も恐るべき、また最も忌わしい害虫の一種である」(the most pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth)————。

イスラム過激派の連中がキリスト教の欧米諸国をテロの標的にする時、彼らはその恨みを11-13世紀の十字軍(the Crusades)にまで遡る。宗教を「人質」にした愚行としか思えないが、彼らに非を悟らせる宗教指導者が現われる日は来ないのだろうか?

◇

韓国のドラマ。昨晩、また一つ最終話を見終えた。邦訳では「青い鳥の家」と題された全50話のドラマだった。私は途中から見始めたのだが、これも実に面白かった。もちろん、韓国語を学ぶために見ていたのだが、ドラマ自体が面白く、すっかりはまってしまった。なぜ、韓国のテレビドラマはこうも面白いのだろうか。日本のテレビは見る気もしないのに。

以下、韓国ドラマを見ていて気づいたことを少し。まず母親と祖母が実に元気いい。特に「オンマ」(엄마)と呼ばれる母親の存在感が圧倒的だ。「ハルモニ」(할머니)と呼ばれる祖母も今の日本では考えられほど溌剌としている。大家族だった頃の日本もかつては祖母がああだったようなおぼろげな記憶がある。

字幕があるから韓国語ドラマが楽しめるのだが、それで父親と成人した息子の会話などで例えば、息子が父親に向って語りかける場面があって、日本語字幕は「来たのか?」と出ている。しかし、韓国語は「왔어요?」(ワッソヨ?)であり、「来たのですか?」という丁寧な表現だ。「왔어?」だったら、「来たのか?」でも問題ない。私は独学中だから怪しい部分はあるが、最後の「요」(ヨ)があるかないかで大きな違いがあるようだ。この「요」がないと日本語でいう「ため口」になるらしい。友達同士だったら自然な会話だが、目上の人に使う表現ではないようだ。長幼の区別が厳しく、両親であってもきちんと丁寧な言葉を求められる韓国では息子といえども、父親や母親には普通「요」抜きの言葉は発しないのでは。

それで思い出すのは、日本のドラマだ。例えば、「渡鬼」ではえなりかずき扮する息子が近藤春奈、いや角野卓造扮する父親に向い、「おやじ、そうじゃないだろ。俺の好きなようにさせてくれよ」などと、かなりぞんざいなセリフを発していた。息子が父親に向い、「来たのか?」という字幕は現代日本ではそう違和感を覚えないが、韓国ではありえないでは、などと考え込んでしまう。私など亡き父親に向い「来たのか?」などとは口が裂けても言えなかった。地元の言葉でそれなりの敬意を払い、「来たとや?」と口にしていた。

韓国語ドラマの魅力————。出てくる女優さんが、脇役であれ、皆美人さんというか魅力的な人が多い。これも今の日本のテレビでは到底味わえない世界だ。チョアヨ!

- Comments: 0

悪魔に魅入られたくなくて

- 2015-11-11 (Wed)

- 総合

私は今の生活に落ち着いて以来、よく本を手にするようになった。「小人閑居して不善をなす」といい、私のような凡夫がその「不善」を未然に防ぐには読書が恰好の「気晴らし」(pastime)でもある。上記のことわざは私の電子辞書にはThe devil finds work for idle hands.と載っている。なるほど、暇を持て余して(idle)いる輩(hand)は悪魔(devil)に魅入られるらしい。

私は今の生活に落ち着いて以来、よく本を手にするようになった。「小人閑居して不善をなす」といい、私のような凡夫がその「不善」を未然に防ぐには読書が恰好の「気晴らし」(pastime)でもある。上記のことわざは私の電子辞書にはThe devil finds work for idle hands.と載っている。なるほど、暇を持て余して(idle)いる輩(hand)は悪魔(devil)に魅入られるらしい。

今読んでいるのはジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』(Gulliver’s Travels)。2012年のイギリス名作ゆかりの地をさるく旅でも、この作品のことはちらっと脳裏をかすめた。だが、取り上げることはよした。理由は簡単。読んだことがなかったからだ。これほど有名な作品を読んだことがないのは実に気恥ずかしいことだが、私にはそういう本ばかりだ。自慢にもならないが。それで遅ればせながら今の読書三昧がある。もっとも、『ガリバー旅行記』はスルーしたが、その代わり、ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(Robinson Crusoe)は何とか読み終えて、これを取り上げた。スウィフトとデフォーは17世紀から18世紀の同時代を生きた作家だ。

風刺文学の傑作とも評されるこの物語を手にしたのは、読売新聞の先日の日曜版の「名言巡礼」というコラムで紹介されていたからだ。何でもガリバーが日本を訪れており、長崎の地名などが言及されていると書かれていた。そうなの? 日本が出ているとまでは知らなかった。それで集英社版世界文学全集の本を図書館から借り受けた。こちらの表記は『ガリヴァ旅行記』(中野好夫訳)。第三篇第十一章に以下の記述があった。日本の東南部にあるザモスキ(Xamoschi)と首府のエド(Yedo)を経由して「一七〇九年六月九日、我輩は長い長い旅と、さまざまの難渋の揚句、やっとナンガサク(Nangasac)に着いた」。エドとナンガサクはともかく、ザモスキははてどこだろう。

鎖国の江戸幕府がオランダとは通商関係にあったことや、またキリシタン取り締まりのため「踏絵」が行われていたことなどが書かれてはいるが、それ以上の詳しい記述はない。少しがっかりしたが、さすがに日本に関する情報は当時は希少だったのだろう。

物語自体はあのよく知られた小人国リリパットや巨人国ブロブディンナグでの記述が読ませたが、作家の人類文明に対する激しい失望の念がそこかしこに満ちていた。第四篇に出てくる理性の塊の生物である馬(フウイヌム)とヤフーと呼ばれる下劣極まりない獣との対比が凄まじい。ヤフーは我々人間に限りなく近い生物として描かれている。いや、不潔で悪臭を放ち、腐肉をあさり、喧嘩・暴力に明け暮れるこの獣は作家の目には人間そのものに映っていたのだろう。もしスウィフトが現代に蘇ったら、悲惨なテロが吹き荒れる現代の世界をどう見るのだろうかとも考えた。巨人国の王が旅人のガリバーに次のように語りかける次の言葉が印象に残っている。18世紀初頭の人類全体に対する侮蔑の言葉だ。

だがとにかく君の話と、それから自分がいろいろと質して引き出した君の答弁とから判断したところでは、君の同胞の大多数というものは、自然の摂理でこの地球上をのたくり廻っている最も恐るべき、また最も忌わしい害虫の一種であると結論せざるをえないようだ、と言われるのだ。

(『ガリヴァ旅行記』より) (原文は続で)

- Comments: 0

「낙지」(ナクチ)チョアヨ!

- 2015-11-02 (Mon)

- 総合

先週末、福岡市の中心街・天神のギャラリーで催されたユニークな鼎談会をのぞいた。韓国の食文化がテーマで、「詩で味わう料理本」と銘打たれた『飲食のくにではビビンパブが民主主義だ——おいしい詩を添えて』という本の出版を記念しての催し。書名にある『飲食』はここでは「いんしょく」ではなく「おんじき」と読む。私のパソコンでは「おんじき」と打っても、この語は出てこないが、広辞苑を引くと「飲むことと食べること」とある。日本でも昔からある語のようだ。 (鼎談=ていだん)

先週末、福岡市の中心街・天神のギャラリーで催されたユニークな鼎談会をのぞいた。韓国の食文化がテーマで、「詩で味わう料理本」と銘打たれた『飲食のくにではビビンパブが民主主義だ——おいしい詩を添えて』という本の出版を記念しての催し。書名にある『飲食』はここでは「いんしょく」ではなく「おんじき」と読む。私のパソコンでは「おんじき」と打っても、この語は出てこないが、広辞苑を引くと「飲むことと食べること」とある。日本でも昔からある語のようだ。 (鼎談=ていだん)

韓国の食に詳しい関東在住の作家と福岡県在住の在日の歌人に、韓国・全羅道出身の詩人の3人が壇上に。詩人はこの本に寄せた詩「ナクチポックム」を読み上げた。生年を見ると私より一回り近く年長の方だったが、私はこの詩が大いに気に入った。「ナクチポックム」とは「テナガダコ炒め」という意味。韓国語では「낙지볶음」。辞書を引くと、「낙지」(ナクチ)は蛸と載っている。

「ナクチポックム」は詩人の故郷(고향:コヒャン)の干潟に棲息しているナクチ(蛸)が最高と称賛し、詩人の地元では古来、弱った牛やけがを負った人がこのナクチを口にしさえすれば生気を取り戻すとうたっている。詩人の言葉では「これぞ旨さの極み 最強の精力剤」(맛 중의 맛이요 보양 중의 보양이니)とか。今の私の語学力で上記の文章を果たして理解しているか怪しいが、보양とは私の辞書には「補陽」という漢字が当てられている。「強壮剤で男性の精力を強めること」とも。

私は実は蛸が大好きだ。毎週、何回かは味噌汁の具にしている。(レパートリーの乏しさを露呈していることでもあるが)。だから、ナクチの滋養の高さを称賛したこの詩を読み、大いに意を強くした次第だ。独り身の私には「補陽」の必要性は皆無に近いとしてもだ!

◇

最近『イギリス文学紀行』や『アメリカ文学紀行』など私の著作を愛読しています、ブログも読んでいます、という奇特な方に遭遇した。英語の勉強に役立てていますとの由。まことに有難い。そういうお方がおられるのであれば、このブログではやはり、少しは英語(영어:ヨンオ)のことを書かなければ・・・。

数日前の英字紙「ジャパンニュース」にインドのモディ首相が進めているアフリカとの協力関係構築の動きが報じられていた。中国に負けじとアフリカ諸国に大規模な経済支援の手を差し伸べる意向という。その中に次の一節があった。Yet India, soon to become the world’s most populous country, has its work cut out to catch up with China, whose annual trade with Africa is three times larger than its own $72 billion.

なぜ、この英文をここで紹介したか。学生に英語を教える際の格好の「教材」だからだ。こういう一見難解そうな英文を見て、臆する必要はないと、私は学生に語っている。主語と述語さえ見つければ、後は「楽勝」だと。上記の文章は「飾り」を削ぎ落とすと、India has its work cut out to catch up with Chinaとなる。has its work cut out toという見慣れない慣用句の意味の理解が難儀だが、辞書を引くと、have one’s work cut out という形で「(~という)やっかいな仕事をあてがわれる」という訳例が載っている。(拙訳は続で)

- Comments: 0