June 2016

サブリミナル効果?

- 2016-06-28 (Tue)

- 総合

韓国語ドラマを見ていると、よくラーメンを食べるシーンが出てくる。韓国語だとラーメンは라면(ラーミョン)。驚くのは容器に移さず、鍋からそのまま食べる光景に出くわすことだ。美人の女優さんもしかり。舌や唇をやけどしないのだろうかなどと心配になる。カップラーメンもよく出てくる。勤めていた頃にはインスタントラーメンやカップラーメンはよく食していた。会社を辞めて以降はなぜか遠ざけている。おそらく、きちんとした食事をせねばという意識が働いているのだろう。だから、コンビニで衝動的にインスタントラーメンを買っても、何か月も手をつけずに置きっぱなしにしている。

これもサブリミナル効果(subliminal effect)と言うのだろうか。つい先日、韓国語ドラマの食事場面に誘われたかのように、コンビニでカップラーメンを買ってしまった。これは特売のコーナーにあって、ふと見ると、229円のものが特売で180円となっていた。「博多とんこつラーメン大盛」と銘打ってある。とんこつはそう好みではないのだが、カップラーメンで定価が200円を上回るとは何と贅沢な!という思いも手伝い、つい手を出してしまった。それでもまだ熱湯を注いではいない。その日が来るのが楽しみなような・・・。

これもサブリミナル効果(subliminal effect)と言うのだろうか。つい先日、韓国語ドラマの食事場面に誘われたかのように、コンビニでカップラーメンを買ってしまった。これは特売のコーナーにあって、ふと見ると、229円のものが特売で180円となっていた。「博多とんこつラーメン大盛」と銘打ってある。とんこつはそう好みではないのだが、カップラーメンで定価が200円を上回るとは何と贅沢な!という思いも手伝い、つい手を出してしまった。それでもまだ熱湯を注いではいない。その日が来るのが楽しみなような・・・。

◇

らっきょう酢の素晴らしさについては何度か書いたかと思う。残念なのはこれは私がよく利用するコンビニには置いてないことだ。少し距離のあるスーパーに行かないと購入できない。それで先日、スーパーに行くのが面倒なのでコンビニで代替品を買った。穀物酢というものが置いてあるのを知っていたからだ。同じ酢だし、穀物という響きも悪くないと考えた。それで、例によって、ゴーヤ(ニガウリ)とゴボウを穀物酢に入れてみた。二晩ほど経過して冷蔵庫から取り出し食してみると————。よく分からないが、らっきょう酢のときほど食欲をそそる味ではなかった。やはり、らっきょう酢が一番のようだ。この夏はらっきょう酢漬けの野菜で乗り切ろう!

◇

アメリカのインターネット新聞「ハフィントンポスト」紙をのぞいていて、気になる記事を見つけた。見出しは “Jumping the gun” とあり、“Brexit will maybe never happen…” と続いている。まだブレグジットが確定したわけではない、早まることなかれ、という感じだ。本文の中には次のような文章があった。Because the referendum is not legally-binding, some politicians are suggesting vote before formally triggering Brexit.

確かに、先の国民投票には法的拘束力がないことは誰もが認めていることである。英国内では今、EU残留を求める多くの国民が2回目の国民投票を求め始めたとの報道もある。英国の法律ではEU離脱は最終的には英議会が承認して初めて成立することから、英国を構成するスコットランドで残留に反対する声が多数派だったことなどもあり、英議会が土壇場で離脱阻止に回り、残留する可能性がないわけではないという。本当? 果たして、予期せぬ大逆転劇がまだ残されているのだろうか。期待したくはなる。

- Comments: 0

EU激震

- 2016-06-26 (Sun)

- 総合

株価の急落など世界中に激震の余波を及ぼしている英国の欧州連合(EU)離脱を決めた国民投票。EU諸国の指導者層からは英政府に対する厳しい視線が注がれている。今後の離脱交渉はかなり冷ややかなものとなりそうだ。そうした空気を伝えるNHKテレビや英BBCのニュースを見ながら、私は英国の文豪、H.G.ウェルズが書いた未来小説 “The Shape of Things To Come” を思い出していた。『世界はこうなる』(吉岡義二訳・明徳出版社)という邦訳本もある。

第二次大戦勃発前の1933年に書かれ、日本の軍国主義、中国侵略、そして敗北など、現代に住む我々が今読んでも「予言は当たった」と感じることの多々ある興味深い小説だ。22世紀初頭までの未来が描かれていて、そこでは試行錯誤の末に人類が行き着いたのは「世界国家」(world state)だったことが記されている。残酷な世界大戦を体験した人類が自分たちの愚かさに気づき、争いを根絶するためにその元凶である国民国家を廃絶して「世界国家」を樹立するという筋立て。今我々が知っている「国民性」は無意味なものとなり、対立をあおる「宗教」も捨て去られ、英語が「世界共通語」として確立される。教育にしても「世界国家学校」という学校を除いてはいかなる学校も存在していなかった。人類のサバイバルを願う究極的な夢物語と言えようか。

私は拙著『イギリス文学紀行』でウェルズの短編 “The Time Machine”(邦訳『タイムマシン』)を取り上げた。こちらの作品では病気や飢え、争いを克服し、何不自由なく幸福に暮らす西暦802,701年の人類の姿が描かれている。ウェルズは1866年に生まれ、1946年に没しているが、時代のかなり先を歩んだ作家だったようだ。『文学紀行』の中ではウェルズに詳しい大学講師に話を伺っている。ウェルズの政治信条は我々が国民国家に固執する限り、人類の未来はないというものだった。だから、国家の枠組みを克服して、「世界国家」を樹立すべきと訴え続けた。そうでなければ、人類は破局に向かうことになると。

ウェルズから見たら、最終的に政治的統合をも視野に入れた今のEUは「世界国家」への礎みたいなものと映るかもしれない。そうした統合の動きが母国の国民によって頓挫させられる結果となった。『文学紀行』でも書いたが、彼は死去する何年か前に墓碑銘には何がいいかと尋ねられ、“Goddam you fools, I told you so!”(くそっ、君たちはなんて馬鹿なんだ。私はそうなると何度も言ってただろ!)と答えたとか。

英国の前途は極めて視界不良。第一、連合王国である英国の存続自体も危うくなった観がある。肝心の経済も英国債の格付けを見直す動きが相次いでいるほか、海外の金融大手が英国の従業員数を削減する検討に入ったとも報じられている。離脱を選んだ反EU派の人々は国民投票日だった「6月23日はこれから英国の独立記念日となる」と意気盛んなようだが、果たして彼らの目論見通りに推移するのか。

サイエンスフィクションの父とも称される文豪が今の英国民を見たら、果たしてどのような言葉をかけているだろう。私にとってイギリスはまた住んでみたい国だし、ロンドンもいつか再訪したい。友人もいる。文豪の口から発せられるのが “Goddam you fools, I told you so!” という言葉でないことを願う。

- Comments: 0

NHKラジオという手があった!

- 2016-06-24 (Fri)

- 総合

韓国語と中国語の独学。ふと思い出した。NHKラジオでも初級者向けの番組を放送しているはずだと。早速金曜朝の韓国語の初級を聞いてみる。思った以上に聞き取ることができた。あ、これなら自分の勉強に必ず役立つぞと嬉しくなった。続いて聞いた中国語の初級クラスはさすがに難しかったが、歯が立たないという感じではない。

韓国語と中国語の独学。ふと思い出した。NHKラジオでも初級者向けの番組を放送しているはずだと。早速金曜朝の韓国語の初級を聞いてみる。思った以上に聞き取ることができた。あ、これなら自分の勉強に必ず役立つぞと嬉しくなった。続いて聞いた中国語の初級クラスはさすがに難しかったが、歯が立たないという感じではない。

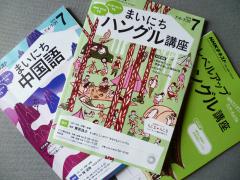

書店で来月のテキストを買い求めた。「まいにちハングル講座」と「まいにち中国語」。韓国語の方は少し背伸びして「レベルアップハングル講座」も買い求めた。これで来月からの聴取態勢は万全だ。なぜもっと早く、NHKの語学講座のことを思いつかなかったのだろう。私はパーボ(韓国語で馬鹿)だった。(♪僕の名前はパーボー、君の名前もパーボー♪と、私は炊事をしながら歌っている)

高校時代、NHKラジオの英語会話講座にはとてもお世話になった。下宿生活でラジオ放送を可能な限り聴いた。発音の細かなところは分からなかったものの、個々の語彙を段々と聞き取れるようになっていった。リスニング力がついたのを自覚したのは、最初の頃は全然理解できなかった日本人の先生とネイティブスピーカーの教科書を離れたフリートークが分かるようになったときだ。高校3年生になっていたかと思う。

釜山訪問は自粛しているが、7月か8月初めには3回目の旅をしたいと考えている。そのときは少しは自由に喋れるようになっているはずだと期待している。

◇

びっくりする結果となった。英国が欧州連合(EU)に残留すべきか離脱すべきかを問うた国民投票は、何と離脱派が勝利した。英国民はEUへの不満は数々あったとしても、最後には残留を選択するというキャメロン首相の戦略は破綻した。私も最終的には残留派が勝利すると思っていた。まさか、このような結果になるとは・・・。

結果が判明したばかりだから、どのような政治的、経済的な影響が出るかはまだこれからのことだ。それにしても冷静沈着な英国民がこのような選択をするとは意外だった。金曜日は終日、ケーブルテレビのBBC放送に見入る羽目となった。そこで懐かしい顔を目にした。離脱派のビル・キャッシュ議員(保守党)。新聞社のロンドン支局勤務時代に彼には何度か取材した。メガネの奥の目をギラギラさせながら、反EUの主張を熱っぽく論じていた。少しマニアックな印象のある人物だった。あれから20余年後、まさか、御年76歳のその彼が勝利の予感に興奮気味で反EUの持論を繰り返すのを目にするとは・・・。

これから専門家諸氏が離脱派が勝利した背景とか、今後の英国の進路、EUの展望とかを語ってくれるだろう。現時点で私が思うのは、英国民の多くが自分たちの国の運営は自分たちだけでやれる、何もわざわざ海峡を隔てた他の国々に指図されることはないというプライドが離脱を選んだのではないかということだ。EUとの絆を自ら断った孤高の国を待ち受けるのは繁栄か苦難か。

中東からの難民問題など、苦境に立つEUにとって大打撃となったことは間違いない。反EU機運が高まっているのは英国だけではない。今後、同様の国民投票が実施される可能性も否定できない。英国の矜持を象徴する存在ともいえる、元首相のチャーチル氏やサッチャー氏が黄泉の国から今回の英国民の判断にどういう評価を下すか、知りたいものだ。

- Comments: 0

コロケーションについて

- 2016-06-22 (Wed)

- 総合

寝苦しい夜が続いている。クーラーが恋しい。もうそろそろ「白旗」を挙げたくなった。いや、あと一週間ちょっとは我慢だ。7月になったらリモコンのスイッチを入れようなどと気持ちが揺れている。日中は窓や玄関のドアを開け放すことで風が通り、風鈴も涼やかな音色を奏でてくれるので何とかやり過ごすことができるのだが。昼間だと28度前後の室温が深夜でも下がらず、逆に30度近くになるのだから参ってしまう。日中の熱が部屋の中にこもってしまうみたいだ。今の住まいはとても気に入っており、これだけが難点。

◇

前回の項で『新・至福の朝鮮語』(野間秀樹著)を参考に、膠着語である日本語と韓国語の類似性について記した。先ごろ読んだ『英語で話すヒント』(小松達也著)でもこの件について興味深い記述があった。その部分を適当にはしょって紹介すると・・・。英語ではセンテンスの頭には原則として名詞形の主語がきます。その後に術語としての動詞が続きます。そして(S+V)という核を中心にセンテンスが形成されます。このような言語は「主語優越型言語(subject-prominent language)」と呼ばれます。それに対して日本語は、中国語などとともに「話題優越型言語(topic-prominent language)」に属し、文頭に主語がくることもありますが、主題あるいは話題がくることが多いという特色を持っています。特に「~は」という場合は主題であることが多い。(中略)日本語の専門家の間でよく知られている、いわゆる「ウナギ文」も同じような例です。僕はウナギだ。言うまでもなくこれは、レストランでの食事の注文です。これを何と英語に訳したらいいでしょうか。この「僕」も主語ではなく主題であって、「僕はと言えば、ウナギを注文する」という意味でしょう。直訳すれば “As for me, I’ll have eel.” となりますが、より口語的には、“Could I have eel?” あるいは、“I’ll go for eel.” などとなるでしょう。

拙著『英語でさるく』で私はこれを和製英語の一例と取り上げている。次のように書いている。最近見るともなく見ていたテレビドラマで、日本人の女子高生が米国に旅立ち、街頭で通行人に道を尋ねるシーンがあった。どの交通手段で行くか、地下鉄かバスかと逆に問われて、「私はバスで行く」という意味で、“I’m bus.” (私はバス)と答えて、親切な米国人を辟易させていた。

今なら、上記の「話題優越型言語」に言及して、日英の表現の違いを説明したい。さらに付記するなら、コロケーション(collocation)のことにも触れるかもしれない。コロケーションとは一緒に使われる単語と単語のつながりのことで、「連語」と呼ばれる。どこかの新聞で、韓国の航空会社を利用した際、乗務員が機内アナウンスで「皆さま、窓の外をご覧ください。富士山が丸見えでございます」という趣旨のことを言い、機内が爆笑に包まれたとか。意味は分かる。だけども現実にはそういう言葉遣いはしない。それがコロケーションだ。

私たちは服を身につける時には「着る」、帽子を身に着ける時には「かぶる」という動詞を使い分ける。英語ではどちらのケースもput on とかwearという同じ動詞を使うことが可能。この考え方で、日本語を学んでいる英語のネイティブ話者が「帽子を着る」と言ったとしたら、我々は意味を理解できても、笑ってしまうだろう。それは不自然な言い方だからだ。

- Comments: 0

「アイ シンク」では「沈んで」しまう!

- 2016-06-20 (Mon)

- 総合

先週末、新聞社勤務時代の後輩が東京から出張して来た。夕刻に中洲で会食した。久しぶりに再会した後輩は逞しい中年の男になっていた。断酒中の身とはいえ、こういう再会の場では酒を共にするのが礼儀というものだろう。彼が注文した焼酎のロックを私も2杯ほど傾けた。五臓六腑にしみた。もつ鍋をつついて、仕上げに炊き込みご飯のようなものを頂いた。これがことのほか、美味だった。普段の食事が貧相なことの裏返しか。いや、福岡の食事の美味さを物語っているのだろう。割り勘のつもりだったが、気のいい彼が先にレジに立って支払ってくれた。ありがとう。

◇

日曜日。読売新聞にさっと目を通す。暮らしの面みたいなところで手がとまった。座って本を読め、かつ、ビールや焼酎を飲んでもOKというユニークな書店が増えているという記事だった。今の私には「ノー・サンキュー」だが、集客作戦としては悪くないかもしれないと思いながら読んだ。手がとまったのは飲みながらの読書のユニークさではなく、紹介されていた書店の名前ゆえだった。

最初に目についたのがメインの写真。ゆったりした雰囲気のフロアでお客が飲みながら読書している写真が添えられている。『ビールや焼酎を飲みながら本を読むことができる「リシンク ブックス」(福岡市・天神で)』という説明文が見える。本文を読まなくても、書店名は英語の「rethink」という語から命名したのだろうと推測できた。

本文では果たせるかな、冒頭に書店名が「Rethink Books」と英語での表記も紹介されていた。rethink は「再び考える、再検討する」という意味。記事の中でも「本を通して身近なことや世界のことを捉え直してほしい」との思いから、書棚に並べる本の選書をしているという。さて問題は店名のカタカナ表記。私にはリシンクのシンクが気になって仕方がない。あの台所の「流し台」が頭に浮かんでしまうのだ。こちらは英語だと sink 。think と sink は意味も発音も異なるが、カタカナ表記では区別が難解。sinkは正確にはスィンクの方がベターだが、think の語頭の音は日本語にはない発音だから、始めからカタカナ表記には無理がある。そんなこんなを改めて考えさせられた。

最近では小学校からの英語教育の波を受け、多くの新聞社が普段の紙面で児童向けの英語に関する紙面を作っているようだ。その際、発音の参考にはカタカナ表記が用いられているかと思う。カタカナ表記が「諸刃の剣」とならなければいいがといつも思っている。

◇

韓国語はこのところ、『新・至福の朝鮮語』(野間秀樹著・朝日出版社)という入門書にお世話になりながら、学習を続けている。第1章の朝鮮語(韓国語)の特質の解説の中で、ともに膠着語である韓国語と日本語の類似性が記されている。この両言語は「(飲食店で)ぼくはうどんだ」などと表現できる「驚くべき類似」性を有しているとの由。なるほどと合点した。レストランで「私はビール」という注文の類を “I’m a beer.” などと英語に直訳しても、日本人にしか通じないジョークとなる。韓国語でも実際にそう言えるのだという。ここまで似ているのなら、学び甲斐があるというものだ。

- Comments: 0

sekoi=petty, cheap, stingy

- 2016-06-17 (Fri)

- 総合

舛添東京都知事が遂に辞任に追い込まれた。家族同行の休暇先のホテルで果たして「会議」を行うものなのか。「家族会議」なら分かるが。「会議」に同席したと言われる人物を舛添氏は最後まで明らかにすることを拒絶したが、一部報道によると、出版社社長だったこの人はすでに故人となっていて、また、政治とは無縁の人で関心事は競馬だけだったとも言われる。いずれにしろ、舛添氏が苦しい言い逃れを余儀なくされていたのは見ていても明白で、最初の小さな嘘がやがて身の破滅を招いた自業自得以外の何物でもなかったのであろう。

驚いたのは16日の読売新聞の社会面。米ニューヨークタイムズ紙がこの辞任劇を報じていて、日本人が舛添氏の行動に対して抱いた感想は「sekoi(せこい)だった。それはケチの意味」と解説と伝えていたことだ。「sekoi」という日本語表現が米紙に出たのはこれが初めてではとも思いつつ、これはしかし、まさに今回の騒動の本質をずばり言い当てた表現だと感心した。ニューヨークタイムズ紙の記事は以下の通り。

If anything, the public’s antagonism appears to have deepened. The word that has perhaps been most frequently used to describe the episode is sekoi, meaning cheap or petty. That Mr. Masuzoe might nickel-and-dime taxpayers and contributors for spa trips seems to have struck a rawer nerve than if he had engaged in wholesale theft.このくだりを乱暴に訳すと、「舛添氏の取った一連の行動は逆に人々の反感をあおったようだ。この出来事を説明するのに恐らく最も頻繁に使われた表現はせこいという語で、みみっちいとかケチという意味だ。税金や政治資金を温泉旅行にこっそり流用したやり方があだとなった。彼が仮に大金を横領という悪行をやっていたとしても、これほどの反感を買わなかったことだろう」という感じか。

日本語から英語に借用される語はkaraoke, kawaii, emojiなど時代を映す鏡でもある。しかしながら、この sekoi はそうなって欲しくないと思う。理由は言わずもがなだ。

◇

中国語の教室も3回目の講座が終了。母音と子音、声調に続いて、1から10までの数の言い方を教わった。カタカナ表記すれば「イー、アㇽ、サン、スッ、ウゥ、リゥ、チー、パー、ジゥ、シー」となる。英語の音素をカタカナ表記で原音に忠実に表せられないように、中国語もカタカナ表記には限界がある。

嬉しかったのは中国語の先生(中国人)が「皆さん、暇があれば、この1から10までの発声練習にできるだけ励んでください。中国語の発音の大事な要素を習得できます。これからの学習に役立ちます」と言われたことだ。実は英語の授業でも私は学生に全く同じことを説いている。1から10まで、つまり、one から ten までカウントアップし、次に逆にカウントダウンしていく発声練習だ。慣れたなら、できるだけ早く言う練習をする。そうすれば、口の構造が英語をしゃべりやすいものになる。この発声練習をやるだけで、凄く英語の会話力アップに直結すると私は学生に説明している。ほぼ同じことを中国語の先生に言われ、心強く感じた。かくして、私はこれからはしばらく、家事に勤しみながら、道を歩きながら、プールで歩きながら、「イー、アㇽ、サン・・・」と口ずさむことになる。

- Comments: 0

"double down"

- 2016-06-15 (Wed)

- 総合

熊本地震から2か月が過ぎた。NHKテレビからは大きな余震の恐れを警告する放送は流れないようになった。安心していいのだろうか。八代市周辺では震度5弱の揺れが数日前にも起きているが、福岡で揺れを感じなかった私はネットでそれを知るまで全然気づかなかった。折も折、政府の地震調査委員会が今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率分布の予測地図を公表。日本は地震の巣のようだ。千葉市では烈震の確率が実に85%、宮崎市は43%だった。私の故郷は宮崎の山間部で岩盤も丈夫に思える。やがては故郷を終の棲家にすることが脳裏をかすめる。

尊敬するキリスト教の牧師さんは私たちが今、終わりのときを生きていると説いている。聖書が語りかける黙示録(Apocalypse)のときを生きていると。頭を垂れて神に祈るしかない。やがて間違いなく来るであろう大地の激しい揺れを少しでも鎮めてくださいと。

◇

ニュースがエンターテインメントと化しているかのような米CNNテレビはあまり見たくないのだが、フロリダ州の銃乱射テロ事件以来、どうしてもチャンネルを合わせてしまう。14日の放送では、乱射テロ事件で犠牲となった49人の簡単なプロフィールを一人一人顔写真付きで紹介していた。20代から30代の若者たちだ。あの夜、ナイトクラブに足を運んだ時、彼らはまさか数時間後に自分の人生が狂信者により無残に幕を下ろされるとは思いもしなかっただろう。犠牲者の名前を読み上げていた、いつもはクールな男性キャスターはこみあげる涙を抑えるのに苦労していた。

ニュースがエンターテインメントと化しているかのような米CNNテレビはあまり見たくないのだが、フロリダ州の銃乱射テロ事件以来、どうしてもチャンネルを合わせてしまう。14日の放送では、乱射テロ事件で犠牲となった49人の簡単なプロフィールを一人一人顔写真付きで紹介していた。20代から30代の若者たちだ。あの夜、ナイトクラブに足を運んだ時、彼らはまさか数時間後に自分の人生が狂信者により無残に幕を下ろされるとは思いもしなかっただろう。犠牲者の名前を読み上げていた、いつもはクールな男性キャスターはこみあげる涙を抑えるのに苦労していた。

この事件は当然のことながら、大統領選に少なからぬ影響を及ぼし始めているようだ。単独犯の容疑者はアフガニスタン出身の移民二世。移民規制が持論の共和党のドナルド・トランプ氏はそれ見たことかと、イスラム過激主義に対する対策強化のボルテージを上げている。アメリカや同盟国へのテロの歴史がある国からは当面、移民受け入れを禁止すべきと。

トランプ氏は過去にイスラム教徒の全面的移民禁止を訴えており、それが共和党の指導層でも物議を醸すと、若干のトーンダウンを見せていたが、今回の事件で再び持論を声高に叫び始めたかの観がある。

インターネット新聞の「ハフィントンポスト紙」は表紙で “Madman-in-Chief”と報じていた。トランプ氏が11月の本選で大領領に選ばれるようなことにでもなれば、“Commander-in-Chief” ならぬ “Madman-in-Chief”とは痛烈な風刺だ。その下の見出しの一つに “Doubles down on Muslim Ban” という表現が見える。“double down” とはトランプ氏のニュースで私は初めて目にした表現で、最近よく出合う。辞書には載っていない。カードゲームで使われる表現で、劣勢の客が一気に負け金をチャラにするため、賭け額を倍額にする行為を指す。上記のケースでは「さらに強気に出る」といったような意味合いか。

日本にとって最重要な同盟国のリーダーとなる米大統領職。敵対するメディアとは言え、“Madman-in-Chief” と形容されるような人物に就任して欲しくはないのは当然だ。「古参」のメディアでも最近はワシントン・ポスト紙がトランプ氏批判のトーンを強めており、これから何が飛び出してくるかしれない。

- Comments: 0

アメリカでまた惨劇!

- 2016-06-13 (Mon)

- 総合

アメリカでまた銃による惨劇が起きた。フロリダ州のゲイ(同性愛者)の人々が集うナイトクラブで男が銃を乱射し、50人を殺害、50人以上を負傷させたという。この種の事件が日常茶飯事のアメリカでも、あの同時テロの9・11以来、最大の死傷者が出る惨劇となった。犯人の男はイスラム過激派組織のイスラム国(IS)への忠誠を口にしたらしいが、ISとの関わりの程度は不明で、犯行自体は単独犯のようだ。

オバマ大統領は事件後、この犯行が “an act of terror and act of hate” と非難したが、その通りだろう。願わくは、事件が現在進行中の米大統領選で謙虚さの微塵もない人種差別主義的考えの大富豪を利することがないように!

◇

イギリスで欧州連合(EU)残留の是非を問う国民投票が今月23日に迫った。かの国ではこれはBrexitと呼ばれることは知っていた。私はこれを頭の中で「ブレクシット」と理解していた。数日前に読売新聞を読んでいると、関連の記事が出ていて、Brexitがキーワードとして説明されていた。その記事ではこの語に「ブレグジット」とルビを振っていた。不思議に思ってBBC放送にアクセスして調べてみると、本当だ、確かに「ブレグジット」と言っている。Britainとexitの合成語なら、「ブレクシット」の方が自然かと思ったが、どうもそうではないらしい。日本語表記だと「ブレクシット」の後ろの「シット」があまり芳しくない語を想起させるから、「ブレグジット」の方がいいかもしれない。

その国民投票の行方は混沌としているようだ。一般庶民の間では移民の流入、失業率の増加などから、EUに対する不信感が根強く、離脱を求める空気が強まっているとか。経済界はEU離脱がイギリスの経済に重大な悪影響をもたらすと懸念しており、この懸念はEU諸国だけでなく日本など国際社会でも共有されている。私は土壇場ではEU残留派が多数を占めると思っているが、どうもそうは楽観視できなそうだ。果たして結果は・・・。

◇

中国語の母音の発音に手こずっている。最初は簡単だと思ったが、CDを何度も聞いていて、そんなに簡単ではないことに気づいた。単母音の数は6つ。カタカナで書くと、「アー」「オー」「ウー」「イー」「ウー」「ユィ」の6つ。「ウー」が2つあるのだが、この区別が難儀だ。どちらも日本語の「ウー」とは微妙に異なる。最後の「ユィ」は初めて耳にし、口にする音だ。韓国語の単母音は7つ。「ウ」と「オ」の発音が2通りあって少し厄介だが、まあ何とかなっているかと思う。

中国語は母音の複雑さに加え、声調(tone)がある。これは実に難解だ。実は私は大学1年生の時に中国語の講座に1回だけ出席したことがある。この時、先生が声調の説明をした。私はこんな複雑な言語はとてもマスターできないと思った。第2外国語でドイツ語を履修し始めていたこともあり、それ以降の出席を断念した。もし、あの時、あきらめずに学び続けていたら、と思わないでもない。日常会話ぐらいは軽くこなす力はついていたのではと。致し方ない。時計の針を逆戻しにはできない。何度も書くが、Better be late than never(遅れても何もしないよりはまし)との思いで自分に鞭打つしかない。

- Comments: 2

「適度の理解」

- 2016-06-10 (Fri)

- 総合

暑くなってきた。去年の手帳にはうかつにもいつクーラーのスイッチを入れたのか記していない。ブログを読み返すと、7月9日の項で、マンションのエレベーターを降りた途端に、ムッとする外気に触れ、「おや、これはもう夏の空気だ。これから本格的夏の到来だな」と感じ、「まだ扇風機で何とか済ませているが、いよいよ冷房の出番か」と書いている。とすると、まだあと1か月程度は我慢することになるのか。できるかな?

◇

『英語で話すヒント——通訳者が教える上達法』(小松達也著・岩波新書 2012年)という本を読んだ。著者の小松氏は日本初の会議通訳エージェントであるサイマル・インターナショナル創設に参加した同時通訳者として名高い人だ。

拙著『英語でさるく』でも書いたが、私は学生時代、小松氏に面談し、同時通訳の仕事をしたい希望を伝えたことがある。この時、小松氏に同時通訳者の世界がいかに厳しいものであるかと諭され、新聞記者の仕事を選択した。当時のことを思い出しながら、著作を読んだ。

「はじめに」に次のようにある。英語の話を聞く場合も、100%分かる必要はありません。「完全な理解」というのはそもそも無理なのです。外国語話者が目標にすべきは、適度の理解(reasonable understanding)だと言われます。「適度の理解」とは、細かい点は落しても大意をつかむこと、話し手が何を言いたいかを捉えるということです。

さらに「聞き取り」に関して次のように書いておられる。事実、「全ての単語を聞き取ろうとする」というのが第2言語での聞き取りにおける最大の問題なのです。流れてくる音声の中から2つでも3つでも単語が聞き取れれば、話し手が発した音声以外のいろんな情報を活用してかなりのことを類推できるからです。聞き取れない単語があったからといってがっかりすることなく、聞き取れた単語を中心に前後関係から何を言わんとしているのかを類推する、という態度が大切です。

全く同感だ。同時通訳の世界でさえすべての単語を聞き取ることが必須でないのであれば、私たちが目指すゴールラインは下げてしかるべきと言うつもりはない。小松氏の言う類推とはイマジネーションでもあるだろう。イマジネーションを働かせることで英語力はぐっと身に付く。私はそう思う。だから、私はこのくだりを読んで嬉しく思った。

ただし、私には同意できない指摘もあった。発音に関する項で、小松氏は英語が中国語やフランス語などと比べ比較的平易であることから、次のように述べている。英語の発音は日本語話者にとって大きな問題ではない、と私は思っています。英語の母音の数は日本語より多いのですが、母音も子音もだいたいローマ字と同じように発音されますから、英語の綴りの通りに発音すれば、ほぼ通用します。中には、laugh(笑う)[ラフ]、やwomen(女性の複数形)[ウイミン]のように綴りとは違う発音をする単語もありますが、数は非常に限られており、たいていは綴り通りで大丈夫です。

私は英語は綴りの通りに発音していれば、それで事足りるとは思わない。むしろ、英語の音素と日本語の音素は根本的に異なるという認識から学習を始めることが大事ではないかと思っている。もちろん、似ている音素はあるだろうが。

- Comments: 0

"a historic mistake"

- 2016-06-05 (Sun)

- 総合

熊本地震は相変わらず、余震が続いている。私が住む福岡では体で感じることはなくなったが、ネットの気象情報欄で確認すると、今もずっと続いているのが分かる。NHKテレビではあの不気味な警告が繰り返されることはなくなった。しかし、今後もまだしばらくは「最大震度6弱程度の激しい揺れに警戒を」という警告は生きているのだろう。激震の後、忘れた頃にまた激しい揺れが襲来する話をどこかで聞いたような。

気象庁の地震情報にアクセスすると、毎日、日本のどこかが揺れているのが分かる。テレビの旅番組でヨークだったか、イングランドの古い町並みが紹介されていた。レンガ造り、石造りの住家は日本にはない味わいだが、熊本地震のような揺れに見舞われたら、とてももたないだろうと思えた。同じ島国ながら、大地の戒めを憂える必要のない地に住む人々が羨ましい。うだるような夏の暑さからも無縁の地だ。

◇

ネットで読んだワシントン発の新聞記事で、米大統領選で民主党指名をほぼ手中にしているヒラリー・クリントン氏が共和党の候補となるであろうドナルド・トランプ氏を痛烈に批判したとあった。トランプ氏を大統領に選ぶ、すなわち「米軍最高司令官にするのは歴史的な間違いだ」と。「歴史的な間違い」という表現が気になった。彼女が口にした言葉は “a historic mistake”。英語の試験の解答ならこれで「正答」だが、私にはどうも “a historical mistake” の訳のように聞こえてしまう。「間違い」との表現が平板で物足りなく感じる。私がこれを試験問題として出題して、「重大な禍根(を残す)」とか「あってはならないこと」と意訳した学生がいたら、「秀逸な訳」とほめるだろう。

◇

『英語とはどのような言語か』(長谷川恵洋著・文理閣 2014年)を読んだ。参考になったことは多々あるが、一点だけ紹介すると。

「英会話は人称代名詞のキャッチボールである」との項で、著者は「日本語に在るのは『人称詞』であって『人称代名詞』ではない」と述べている————。日本語には英語の人称代名詞に相当するものが存在しないのである。そう考えるのが妥当であろう。そもそも「私」「あなた」「彼」などの言葉は、西洋語の人称代名詞を日本語に置き換えるために、明治期に便宜的に作り出されたものであり、それ以前の日本語は主語を明示しないのが普通であった。(中略)先生に「あなた」と言ってはまずいことについて先に述べたが、そもそも目上の人や知らない人に対して無難に使える2人称の言葉が日本語にはない。だから主語を言わないことが多い。そのほうが無難だから

どの人称代名詞を選んで使うか考えるたびに、自分と話し相手との関係について考えなければならない。いちいち相手との関係を気遣うのも面倒だから、多少あいまいになっても人称詞なしで会話を進行させるということがよく行われる。

そう親しくない目上の人をどう呼ぶか、困った体験が数限りなくあるのは私だけではないだろう。「~さん」との呼びかけは残念ながら万能では決してない。「先生」や「部長」・・・。肩書きが幅を利かすことになる。二人称がyouで万事が済む英語は、なかなか使い勝手のよい言語だ。国際共通語(lingua franca)の位置を占めているのはむべなるかなだ。

- Comments: 2