Home > Archives > November 2011

November 2011

「がんたれ」の繰り言

- 2011-11-28 (Mon)

- 総合

ラグレインジで旅の疲れも癒せた。これから一路、寄り道しながら、ロサンゼルスを目指す。飛行機に乗れば、一っ飛びだろうが、陸路だとそうもいかない。悩ましいのは少しずつ増えている書籍でスーツケースがずっしりと重いこと。これを運びながらの旅はさすがに辛い。でも愚痴をこぼしたら罰が当たるか。スーツケースはもっと辛いかもしれない。こんなに詰め込んでくれるなと。

ヒックス家ではすっかりお世話になった。我が家のように使わせてもらった。今回初めて気づいたが、現在93歳のヒックス夫人は私の亡き母親と同じ歳だった。私の母は10年前に83歳で死去しており、生きていれば93歳。このことに初めて気がついて複雑な心境になった。晩年の数年間は老人特有の痴呆症状を呈した母と異なり、ヒックス夫人は今もお達者そのものだ。何が彼女をしてこんなに健康を保つことを可能にしているのだろうか、と思わざるを得ない。(我ながら英文和訳の解答のような文章だ)

私は間違いなく「お袋っ子」だった。良く似ているとも言われた。自分でもそう思う。私は自分が多分長生きするだろうなと信じて疑わないのは、自分が母に似ていること、その母はとても丈夫とは言えない体で9人の子供を生み、7人を育てあげていることに起因する。荼毘(だび)に付された母の灰から骨らしい骨を見つけることは難しかった。出産や長年の薬漬けの生活で骨がぼろぼろになっていたのではと、自分は何の根拠もなく思った。(男だから当然だが)一人の子供も生まず、気ままな暮らしの私が母の年齢をはるかに超えて生きても全然不思議ではないだろう。孫の顔も見せられず、ろくな親孝行もしてあげられず、「がんたれ」な私ができることは長生きすることぐらいだ。(「がんたれ」とは宮崎弁で「役に立たない」「出来の悪い」人や物を意味する。「あらぁ、がんたれじゃが」と言えば、「あの男は能無し、役に立たない」ということになる)

話が変な方向に行ってしまった。私がここで書きたかったのは、母と同じ歳のヒックス夫人のお達者さだ。私の母は子供が多い分、常に日々、心配事を抱え、子供たちのことを気に病んで暮らしていたような気がする。その分、健康をむしばんだのでないかと思わないでもない。ヒックス夫人も4人の子供を育てた。今も家事一切をこなし、家に残った初老の長男と一緒に暮らしておられる。彼が語る話、もう幾度となく耳にしている話だろう、それを微笑みながら聞き、時に合いの手を入れ、私のカップにコーヒーを注ぎ足してくれる。些事にこだわらない、おおらかな性格が「長寿」「健康」の秘訣なのだろうか。

この次、ここにいつまた来ることができるか分からないが、近い将来、また再訪できるようにしたいと強く思っている。お袋が「聞いたら」、「自分を生んでくれた親に(親孝行)せず、なんば考えとっとか」と叱られそうだ。いや、心優しい母は「お前は本当にがんたれじゃ」と笑ってくれるだろう。

(写真は上から、感謝祭で里帰りした息子や娘、その家族たちとご馳走を囲むヒックス夫人=左から2人目、ラグレインジは少し歩くと、このような贅沢な住宅が広がる)

Seasonal word in Key West?

- 2011-11-25 (Fri)

- Random thoughts

I’ve enjoyed the past weeks in New Orleans and then Key West. Both places looked to be very different from the rest of US I’ve visited so far. I guess that my itinerary of this journey was a wise one, although if you start from the West Coast, this would be the natural course of the American tour. Anyhow if I had started from these two cities, I might have found it difficult to continue with the incentive of the journey.

再びラグレインジへ

- 2011-11-24 (Thu)

- 総合

11月の第4木曜日(11/24)はこの国のThanksgiving Day と呼ばれる「感謝祭」。日本で言えば、お正月のような感じで、多くの人々がこの感謝祭に合わせ自分の郷里に戻り、週末にかけ家族や親類、旧友たちと憩いのひと時を過ごすのだという。私はキーウエストを後にして、再び、ジョージア州ラグレインジに戻ってきた。

キーウエストからラグレインジへはグレイハウンドバスでほぼ2日の旅だった。月曜の午後にキーウエストを出て、アトランタ経由でラグレインジ着は火曜の深夜。また眠れぬ夜をバスの中で過ごすことになったが、バス賃は納得のいく運賃だったし、ホテル代一泊分が浮いたと思えばそう悪くはない。

何度も書いたような気がするが、キーウエストは11月下旬に差し掛かっても汗ばむ陽気の日々だった。日中は初夏のよう。日差しは結構強く、ホテルの部屋でバリカンを頭に走らせ、少し伸びた髪の毛を散髪し、ビーチで数時間さらしただけで、丸坊主の頭は今も少しひりひりして痛い。夕暮れはさすがに早く、午後5時40分ごろ。レンタル自転車で海岸沿いの自転車道を走っていると、少し物悲しくなる晩夏のよう。ああ、せっかくアメリカに来ているのだから、もっといたいと何度も思ったが、感謝祭はラグレインジのヒックス家で迎えることに決めていたのでそうもいかない。

思えば、この旅は日本を発ったのが6月21日だったから丁度5か月が経過。予定していた旅程はほぼ終了した。ヒックス家で少し過ごした後、一路、寄り道しながら西海岸を目指す。昨年のアフリカの旅はクレジットカードが使用不能になり、現金が「枯渇」して、ハラハラドキドキしながらの苦しい旅だったが、今回のアメリカの旅はそれを思えば、天と地ほどの開きがある。何より、身辺の「危険」を心配することのない心安さはとてもありがたい。

途中バス停のマイアミでは一駅早く国際空港で下車してしまうポカを演じた。名札を付けた空港のガードマンらしき人に、自分のミスで下車駅を間違えたことを嘆くと、彼は素早く近くの路線バスの停留所まで連れて行ってくれ、停車していた路線バスの運転手にグレイハウンドの駅まで私を乗車させてくれるよう頼んでくれた。彼のお蔭で私は何の負担も問題もなく、本来の乗換駅に無事たどり着くことができた。ささいなことだが、こうした親切がこの国ではまだ息づいていることがうれしかった。キーウエストのレンタル自転車店のおじさんもなぜか、最後の日のレンタル料(10ドル)はただにしてくれた。

(写真は上から、キーウエストによくあるバーで食べたEdamame (8ドル=約660円) とTunaTataki (16ドル50セント=約1400円)。枝豆はスパイスの効いたドレッシングであえてあり、それなりに美味かったが、これだけでお腹が一杯になった。マグロのたたきもまずまず。ハンドブレーキはなく、逆ペダルがブレーキのレンタル自転車にもすっかり慣れた。行くところが全部こんな感じだったら、とても快適だっただろうに。少し太り、感謝祭で皆が食べる皮脂面鳥いや七面鳥のようにいい色合いに焼きあがった私)

アーネスト・ヘミングウェイ (Ernest Hemingway) ⑤

- 2011-11-22 (Tue)

- 総合

「ヘミングウェイはキーウエストでポーリーン夫人の富裕な伯父の援助で当時の一般の人々からは考えられない豊かな暮らしをエンジョイします。世界大恐慌の真っただ中のことですから」とキーウエストの図書館に勤務する歴史家、トム・ハンブライトさんは語る。

確かに、記念館となっているヘミングウェイハウスはシャンデリアあり、冷蔵庫あり、プールありといった洒落た住まいだった。当時のスタンダードから見れば、豪勢な暮らしぶりだったことがうかがわれる。「ヘミングウェイがここに住むようになったのはいろいろ偶然が重なってのことですが、今では地元の観光業への貢献大ですね。ヘミングウェイハウスはキーウエストのナンバーワンの観光スポットです」

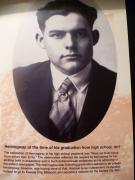

医師を父親に音楽家を母親に生まれた作家の故郷はキーウエストから遠く離れたイリノイ州シカゴ近郊のオークパーク。生家は記念館として残されているほか、近くにヘミングウェイ博物館もある。博物館の展示品で印象に残ったのは、彼がアーニーと呼ばれた高校時代の卒業写真だ。ハンサムな顔立ちで、遠くを見つめるかのような真剣な眼差し。若きヘミングウェイが自分の人生に抱く希望と自信が見て取れた。写真の下には卒業記念アルバムに記されている文章の一文が紹介されていた。None are to be found more clever that Ernie.” (アーニーよりも賢い生徒は誰もいなかった) 。ずば抜けて聡明な生徒だったようだ。

ヘミングウェイはアメリカを代表する作家となり、『老人と海』を発表した翌年の1953年にピュリッツアー賞を、そして1954年にはノーベル文学賞を受賞する。しかし、華やかな人生は7年後に暗転する。1961年7月、最後の住まいとなったアイダホ州ケッチャムの自宅で彼は猟銃自殺する。ケニアでの動物サファリで遭った飛行機事故で重傷を負い、後遺症に苦しんだことや、精神を病み、うつ病にも悩まされていたという。

『老人と海』でサンチャゴ老人がカジキマグロの大物を仕留め、漁港を目指す途中、サメに襲われ、「応戦」する中であれこれ思うシーンがある。

“But man is not made for defeat,” he said. “A man can be destroyed but not defeated.” (「しかし、人間は打ちのめされるようにはできていないのだ」と彼は自分に言い聞かせた。「人間は命を落とすことはありうる。しかし、打ちのめされることはありえない」)

彼が最後に自死を選択したのは、being destroyedであっても、being defeatedではなかったのだろうか。いや、やはり、being defeated の末の行動だったのだろうか、などと私は上記の文章を目にした時、思いを馳せもした。文豪の苦悩など凡人の私には理解できようはずもないが。

(写真は上から、ヘミングウェイについて語るハンブライトさん。キーウエストは今も緩やかな暮らしに引かれ、移り住む作家が少なくないという。かつて灯台だった塔からヘミングウェイハウス記念館周辺を望む。真ん中の白い屋根がそのハウス。キーウエストの平均海抜は1.5メートルだが、ハウスがある地区は4.8メートルの「高台」ゆえ、過去の幾多のハリケーンによる洪水の被害も免れているとか。作家の高校卒業時の写真)

アーネスト・ヘミングウェイ (Ernest Hemingway) ④

- 2011-11-22 (Tue)

- 総合

『老人と海』では84日間も魚を獲ることができなかったサンチャゴ老人が85日目にその生涯で初めて出くわした巨大なカジキマグロを釣ることに成功する。だが、自分が乗っている小舟より大きい全長6メートルの大物だ。3日間の「格闘」の末、ようやく仕留めることができたが、船体に縛りつけて港に引き揚げる途中、幾度となくサメに襲われ、サンチャゴの必死の抵抗も空しく、カジキマグロは骨格だけになってしまう。

骨だけになったカジキマグロとともに、疲労困憊のサンチャゴは夜の港に帰港。はうようにして戻った自分の小屋で倒れ込んで眠る。サンチャゴの身を案じていたマノリンは翌朝、まだ寝入っているサンチャゴを見て、泣き出すのを抑えきれない。目覚めたサンチャゴに向かい、マノリンはこれからはまた一緒に漁に出ようと語りかける。サンチャゴも少年の執拗さに押し切られ、一緒に漁に出ることを承諾する。

『老人と海』は簡潔な文章が淡々と繰り出されていく。冗長な記述は皆無に近い。例えば、次のような文章に私は最初、戸惑った。He was feeling better since the water and he knew he would not go away and his head was clear. この部分を私が日本語に訳すとすると、次のようになる。老人は先ほど一口飲んだ水で元気を少し回復していた。仕留めた獲物が逃げ出すこともない。混乱していた頭もすっきりしていた。どう見ても、ヘミングウェイの原文の英語に比べ、実に「余計な」表現が入っている気がしてならない。だが、その「余計な」表現をはしょると、日本語としては分かりづらい文章になる。翻訳者泣かせの名文なのだろう。

ヘミングウェイの文体は③で述べたように、一般には「アイスバーグ論」とも呼ばれていることを今回の旅で知った。彼が日本の「俳句」の影響を受けていることを指摘する批評家がいることも知った。次のような文章に出会うと、なるほどと感じないこともない。

It was cold after the sun went down and the old man’s sweat dried cold on his back and his arms and his old legs.(日が沈むと寒くなった。老人の汗も背中で乾き、寒さを覚えた。腕もしかり。年老いた足もしかり)

Then the fish came alive, with his death in him, and rose high out of the water showing all his great length and width and all his power and his beauty.(その魚は息絶える直前、生気をみなぎらせ、水面高く跳ね上がった。その体の大いなる長さ、幅の広さ、力強さ、そして美しさを誇るかのように)

なぜか、この作家は and という接続詞を多用する。普通はコンマ「,」を使用するところだろう。ずっと昔、中学校か高校の英語の授業で and を多用して文章を書くと、稚拙と言われたような記憶があったような。ヘミングウェイが先生だったら、一味もふた味も違った授業になっていたことだろう。

(写真は上が、キーウエストのビーチ。下は、町の通り。レンタル自転車、人力車のほか、観光客が利用できるさまざまなユニークな乗り物で賑わっていた)

アーネスト・ヘミングウェイ (Ernest Hemingway) ③

- 2011-11-21 (Mon)

- 総合

ヘミングウェイはその文体の簡潔さでも知られ、後の世代の作家に大きな影響を与えたと言われている。無駄な部分をそぎ落としたような文体である。彼が高校卒業後、一時、カンザスシティー(ミズーリー州)の新聞社に勤務していたことと関係があるのだろうか。

ヘミングウェイの文体について言えば、”Death in the afternoon” (邦訳『午後の死』1932年)の中で興味深いことを作家は述べている。If a writer of prose knows enough about what he is writing about he may omit things that he knows and the reader, if the write is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement of an ice-berg is due to not only one-eighth of it being above water.(作家が自分が書いているものを十分承知しているとするなら、彼は承知している事柄を省略しても構わない。その作家が真実を書いているなら、読者は省略した部分が実際に書いてあるかのように、作家と同じ強い思いを抱くであろう。氷山のたたずまいの気高さは水面に出ている八分の一によるものだけでない)

まさにその通りだろう。

ヘミングウェイはさらに次のように続ける。

A writer who omits things because he does not know them only makes hollow places in his writing. A writer who appreciates the seriousness of writing so little that he is anxious to make people see he is formally educated, cultured or well-bred is merely a popinjay. And this too remember; a serious writer is not to be confounded with a solemn writer. A serious writer may be a hawk or a buzzard or even a popinjay, but a solemn writer is always a bloody owl.(自分が知らないからといって事柄を省略する作家は作品に空虚な陥穽を作っているに過ぎない。物を書くということの真剣さが理解できていない作家は自分のことを他の人々に立派な教育を受けているとか、教養があるとか、育ちが良いとか分かってもらおうとあがいているようなものであり、気取り屋に過ぎない。次のことを覚えていて欲しい。真剣な作家をもったいぶった作家と混同してはならないということだ。真剣な作家は勇猛なタカかもしれないし、狡猾なノスリかもしれないし、あるいは気取り屋でもありうる。だが、もったいぶった作家が真剣な作家と決定的に異なるのは、彼らは常に逆立ちしても我慢のならない存在なのだ。辟易させられるフクロウのように)

この辺りは新聞記者の仕事についても同じことが言える。私は文章を書くことについて一般の人に話をすることがあれば次のように語っている。

「7取材して(調べて)5程度を書くと、奥行きのあるいい記事が書ける。時に破綻するのは5取材して5書こうとすること。決してやってならないのは、3取材して5書こうとすること」。新聞記者として取材から執筆の過程で幾度となく苦しんだ末の結論だ。

(写真は、キーウエストの夕暮れ。写真ではその美しさを活写できないことがしばしばだが、これは例外か。写真の方が現実に目にした光景よりもより感動的に見える)

アーネスト・ヘミングウェイ (Ernest Hemingway) ②

- 2011-11-18 (Fri)

- 総合

『老人と海』は短い中編小説と呼べる作品だろう。主要登場人物は老いてはいるがまだ頑健な漁師のサンチャゴと老人を慕う少年のマノリンの二人だけ。

小説の冒頭、老人について、次のような描写がある。

The old man’s head was very old though and with his eyes closed there was no life in his face. (老人の頭はしかし彼がとても高齢であることを物語っており、目を閉じた顔には生気は感じられなかった)。我々が英作文で上記の文章のように、old という単語を一つの文章で二度使うと、稚拙な文章と見なされるのだろう。事件事故を報じる場合以外は新聞記事でも、同じ単語(表現)が一つの文章あるいは近接した場所に出てくることはまれだろう。ヘミングウェイのこの文章だとそういう印象は抱かせない。

それで、目を閉じている時の老人に生気が感じられないのは、先にこういう文章があるからだ。Everything about him was old except his eyes and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated. (その男は目以外はすべて年老いているのが見て取れた。だが、彼の目は海の色と同じで、元気にあふれ、不屈の魂が宿っていた)

物語はキューバが舞台である。博物館のガイド氏は老人のモデルとなった人物がいて、その老人は2002年に104歳で死去したと語っていた。ヘミングウェイは1940年にキーウエストを引き上げて三度目の結婚の後はキューバに移っており、この時にこの老人と親交を深め、彼の漁師としての話に耳を傾け、小説の題材を得たものと思われる。

次のような表現もある。老人が夢の中でアフリカのにおいを感じたことを述べている部分だ。He smelled the smell of Africa. 私はキーウエストに着いた時に、若干アフリカのにおいを感じた。「あ、何だか似ている」と。私はキューバには行ったことがないが、キーウエスト以上にアフリカ的空気が濃厚なのだろう。だから、この描写にはヘミングウェイの体験も多分に投影されているのではと考えた。

『老人と海』を再読していて、印象に残ったのは、老人が釣った巨大な魚と体力の限界近くまで「格闘」を続けながら、少年と一緒に以前に釣り上げた大きな魚のことを回想するシーンだった。彼らは一対のカジキマグロのうち、メスを釣り上げた。オスは常にレディーファーストでメスにエサを食させていたからだ。メスは半狂乱になって抵抗した末に、水面に引き上げられ、老人にこん棒で頭部を殴られ、仕留められてしまう。この間、オスはメスの身を案じるかのようにずっと船に寄り添い、メスが船上で息絶えると、最後にそのメスの姿を見納めるかのように空中高くジャンプして、海中に姿を消した。That was the saddest thing I ever saw with them, the old man thought. The boy was sad too and we begged her pardon and butchered her promptly. (あれほど悲しい光景は目にしたことがないと老人は思った。少年も同じ思いだった。二人はメスのカジキマグロに許しを請い、素早く、解体した)

(写真は、博物館に飾られているヘミングウェイの時代ごとの写真)

アーネスト・ヘミングウェイ (Ernest Hemingway) ①

- 2011-11-17 (Thu)

- 総合

私は正直に言うと、アーネスト・ヘミングウェイ(1899-1961)の作品は若い時にはなぜか読んだことがなかった。ワイルドライフの好きな彼は東アフリカでも猛獣狩りのサファリに出かけ、そうしたサファリの中からアフリカの断面を切り取った作品を描いている。”Green Hills of Africa” (邦訳『アフリカの緑の丘』1935年)が印象に残っている。

これがきっかけになって私は “A Farewell to Arms” (邦訳『武器よさらば』1929年)、”For Whom the Bell Tolls” (邦訳『誰がために鐘は鳴る』1940年) などの作品を読んだ。

今回の旅では、彼の晩年の代表作 ”The Old Man and the Sea” (邦訳『老人と海』1952年)を念頭に、キーウエストを訪れている。作品の舞台となっているのはキューバであり、ヘミングウェイはキューバに近いこのキーウエストで1931年から9年間、暮らしているからだ。キーウエストに “the southernmost point in the continental US” という地点があり、そこからだとフロリダ湾の向こうにあるキューバまでわずか90マイル(約144キロ)と表示されている。

ヘミングウェイは1899年、ミッドウエストのイリノイ州シカゴの近郊にあるオークパークに生まれた。若いころから行動的だったようだ。高校を卒業後、一時新聞社に就職し、物書きとなる基礎を学ぶと、第一次大戦にイタリア軍付き赤十字の救急車要員として参加。前線での負傷者搬送中に砲撃を受け、負傷し、病院入院を余儀なくされる。入院生活で年上の英国人看護婦と恋に落ち、破局するが、この時の一連の体験が『武器よさらば』となって結実する。

彼は生涯4人の妻をめとっているが、キーウエストでは2人目の妻だったポーリーンと暮らした。その家が博物館となって残っている。作家として充実した日々を送っていたのだろう。この家で先述の『誰がために鐘は鳴る』を含む著作の半分以上を書いている。

さあ、とりあえず、その家の博物館に足を運ぼう。私はあまり地図を読むのが得意ではない。気が付くと、だいたい目的地の反対の方角に向かって進んでいる。だが、今回のキーウエストはさすがに小さい島だから、自転車に乗ってうろちょろしていたら、運よく、博物館にぶつかった。入場料12ドルを払って邸内へ。思った以上に観光客が多い。中年かその上の世代のご夫婦がキーウエスト観光のついでに立ち寄ったという感じだ。丁度折よく、ガイドの案内が始まるところだったので、お尻に付いて回った。

屋敷は二階建てで別棟の二階が作家が執筆に使った書斎となっていた。いや、至るところに猫がいる。ガイド氏は「この屋敷には44匹の猫が生活しています。どれも、ヘミングウェイが可愛がっていた猫の子孫です」と説明する。猫大好きの私は猫に出会う度、のど仏をさするが、観光客慣れしているのかあまり嬉しそうでもなく、かといって、拒絶もしないといった風情。

(写真は上から、米本土最南端の地であることを示す表示。記念撮影のスポットになっていた。ヘミングウェイ博物館となっている彼がかつて住んでいた家。名作が書かれた書斎。左のイスの上で猫が気持ちよさそうに寝そべっていた)

キーウエストに

- 2011-11-16 (Wed)

- 総合

ニューオーリンズを出て、延々、1日と8時間かけて、目指すフロリダ州のキーウエストに到着した。今回のグレイハウンドのバスの旅は割と快適だった。一つにはそう混んでいなかったこと。私は相席の客もなく、2人分の席でゆっくりできた。夜はあまり眠ることができなかったが、うつらうつらはできた。

途中のバス停で、前の席に座っていた若い女性が隣の若者の足が触っていやらしいとクレームをつけ、それで少し目が覚めた。二人とも黒人だったが、女性はFワードを繰り出して、凄い剣幕で怒っていた。男の方はたじたじとなり、バスが発車した時は席を替わってもらっていた。その若者に少しだけ同情した。件の女性はすごく太っていた。おそらく、彼女の足が自分の席にはみ出してきていたのだろう。知らず知らず、足が普通以上に「触れ合った」のでないか。まあ、彼女から見たら、普通以上に彼の足が「密着」していたのかもしれない。それはそれとして、女性が男性に対して怒ることのできる社会を私はいいと思う。

キーウエスト。フロリダ州南端のフロリダキーズと呼ばれる弧状列島の先端にある都市で、米国本土最南端の地でもある。マイアミから約250キロの距離にあり、途中の島々は大小42の橋で結ばれている。キーウエスト自体は大ざっぱに言うと、東西6.4キロ、南北3.2キロ、面積約20平方キロの小さい島だ。

ニューオーリンズに到着した時、よくぞ、ここを後半に予定して良かったと思った。居心地のいいところだったから、ニューオーリンズを最初の訪問地にしていたら、それ以降の旅が物足りなく思うのではと感じたからだ。そして今、キーウエストに着いて、よくぞここを最終地にしたものだと自分をほめたくなる。いや、ほめるほどのことでもないが。

第一、11月も中旬だというのに、暖かい。正確には汗ばむ陽気である。到着した昨日は曇り空だったが、軽く汗ばんだ。ホテルに結構な大きさのプールがあり、それに飛び込みたくなったほどだ。実際、飛び込んで久ぶりに泳いだ。聞くと、年中こんな陽気だという。もちろん、7月、8月が一番暑いらしいが。

第二、レンタル自転車に乗れば、キーウエストはどこでも行ける。レンタル料金も10ドルと良心的な値段だ。風を切って自転車に乗れば、涼やかな気分に浸れる。自転車に乗ったのは学生時代以来のことではなかろうか。実に久しぶり。

難点は観光地だけに、ホテルやインが結構高いということだ。今はシーズンオフらしいが、それでも繁華街のダウンタウンだと税抜きで一泊150ドルぐらいは当たり前のような感じだ。円高といっても、限度がある。

キーウエストはもちろん、アーネスト・ヘミングウエイゆかりの地で有名だから足を運んだ。これから、少しヘミングウエイについて書いてみたいと思っている。

(写真は上から、キーウエストの海岸。ダウンタウンのレストラン。暑いので、水を噴霧して涼しさを演出していた。大きい通りでは、ちゃんと自転車道も指定してある)

グッバイ・ニューオーリンズ

- 2011-11-15 (Tue)

- 総合

ニューオーリンズと言えば、2005年8月のハリケーン・カトリーナで大きな被害を受けたニュースが記憶に新しい。日本同様、先進国のアメリカでも自然の猛威に対しては無力であることを示した災害だった。

ニューオーリンズを訪ねるに際して、カトリーナのことは若干頭にあった。だから、ミシシッピ川沿いのダウンタウンのフレンチクオーターを歩いていて、ハリケーンのつめあとが全然残っていないことに安心もしたし、不思議な感じがしないでもなかった。

②で紹介したジェニファーさんにこのことを尋ねると、「フレンチクオーターがある地区はミシシッピ川が上流から運んできた土壌が長い間に堆積して出来た自然の堤防に守られている地です。だからこそフランス人が入植して来た時に、先住民のアメリカインディアンが彼らを最上の地に連れていったのです。暴風の被害を除けば、フレンチクオーターは大きな被害に遭いませんでした」と彼女は語った。

洪水による大きな被害が出たのはフレンチクオーター以外の低地にある住宅街。ニューオーリンズは南を流れるミシシッピ川と北にある湖の間に複数の運河が築かれており、運河が崩壊して洪水が住宅街に押し寄せたのだという。「運河がきちんと整備されていればあれほどの被害は出なかったでしょう。カトリーナによる甚大な被害は自然災害というよりも、人災の側面が大きいと地元では多くの人が考えています」

それで合点がいった。郊外だと「高床式」とでも呼ぶのだろうか、住宅の床部分をコンクリートなどで地面から60センチ程度、場合によっては大人が通れるほどの高さに上げて建てられた家が目についたからだ。墓地もユニークだった。何と表現するのだろう。地下に埋葬するのではなく、地上に埋葬するため、コンクリート製の廟が「林立」しているのだ。「水難」に対処するための苦肉の埋葬方式なのだろう。

ジェニファーさんはニューオーリンズの人口をカトリーナの前は約40万人、カトリーナ後の現在は34万3千人程度と語っていた。6万人前後の人々は周辺の州の避難先から戻ってきていないことになる。だが、ニューオーリンズの復興は着々と進展しているようだ。復興の大きな力になったのは海外を含む多くのボランティアの支援であり、中にはボランティア活動がきっかけでニューオーリンズに住みついた人も少なくないという。

「ここに住む人々は自分たちの町に誇りを持っています。全国的な旅行雑誌がつい最近、人々の地元への意識を調査した結果を発表しましたが、地元に誇りを持っているナンバーワンはニューオーリンズの人々でした。とてもうれしく思います」

さて、後ろ髪を引かれる思いでニューオーリンズを出て、次の目的地に向かう。

(写真は上から、ニューオーリンズの魅力を語ってくれたジェニファーさんと同僚のセーラさん。真ん中の人形はフェスティバルで使われるマスコットとか。ニューオーリンズの典型的墓地の風景。夕食で食べたオイスター(牡蠣)。美味かった。いつもこんな美味いものを食していると思われたくないのだが)

テネシー・ウィリアムズ (Tennessee Williams)④

- 2011-11-14 (Mon)

- 総合

“A Streetcar Named Desire” を読み終えた時は気が滅入った。救いがない結末。爽快感は皆無だ。人間の業(ごう)の性愛、暴力、見栄・・・。これを実際に劇場で観れば、また異なった感慨を抱くのだろうか。

上記の代表作は劇場で観たことはないが、ウィリアムズのもう一つの戯曲 “The Glass Menagerie”(邦訳『ガラスの動物園』)は二度ほど観たことがある。一度はロンドンで、さらに東京で邦訳劇として。これも暗い、陰鬱な劇だった。“Streetcar” と異なり、性的なシーンや暴力的な描写はなく、亭主に逃げられた母親のアマンダ夫人は二人の子供たちに経済的成功を願い、悲しくなるまでの徒労に走る。24歳の息子トムは靴工場に働き、一家の暮らしを支えているのだが、夜になると映画館に向かい、まだ見ぬ世界を夢見る若者だった。彼は父親のように一日も早く家を出ることを考え、そして実際に逃げ出す。25歳の娘ローラは足が不自由でそのことをずっと気にしており、とても内気な性格で友達もできず、高校も途中で退学する。彼女の唯一の楽しみは小さなガラス細工を集めて楽しむ、母親が「ガラスの動物園」と呼ぶコレクションだった。

実際に作品を読んでも、劇の中でも、ローラと呼ばれるこの優しい娘に対しては同情の念を禁じえなかったが、それより、やはり、「現実」を直視せずに、多くの奉公人にかしずかれて育った昔の裕福な暮らしが忘れられず、娘の心中を理解することなく、かつての豊かな暮らしを一方的に彼女に託すアマンダ夫人の虚栄心、愚かさが痛かった。劇作家が自分自身の母親と精神を病んだ姉をモデルに書いた自伝的要素の強い作品だ。ウィリアムズ自身、劇作家として世間に認知される前に靴工場で働き、その単調な仕事に辟易しており、トムにも当時の自分自身の姿が投影されているのだろう。現実の劇作家は終生自分の姉の行く末を心にかけ、自分の死後も彼女が苦労なく生きることができるよう手を打っていた。

話は横道にそれるが、この戯曲の中で、アマンダ夫人がトムにローラの結婚相手となるような育ちのいい有望な若者を職場から探して連れて来るよう懇願し、トムが職場で親しくなった同僚を連れて来ると告げるシーンがある。その同僚がそばかすだらけで鼻もそんなに高くないと言うと、アマンダ夫人は「でも、ひどくぶさいくな容貌というわけではないんだろう?」と尋ねる。原作では“He’s not right-down homely, though?” となっている。

英米でニュアンス、場合によっては意味合いが全く異なる言葉があるが、このhomelyもその典型的一例だろう。私が使っているOxford Advanced Learner’s Dictionary によると、英国英語では①アットホームな②気取らない③気さくな、といずれもポジティブな表現と記され、最後に米国英語では、④容貌に秀でていない(not attractive) という意味合いのネガティブな表現となると説明されている。このアメリカをさるく旅でも何人かにhomelyという言葉の意味合いを尋ねたが、全員が④と答えた。この国では少なくとも人物描写に関しては使わない方がベターなようだ。

(写真は、ニューオーリンズのフレンチクオーター。至るところに音楽があった)

テネシー・ウィリアムズ (Tennessee Williams)③

- 2011-11-13 (Sun)

- 総合

ウィリアムズが愛したフレンチクオーターを歩いていて、フォークナーハウスブックスという書店にぶつかった。ウィリアム・フォークナーがかつて住んでいた家を書店にしているのだという。この町は南部の作家を引きつける魅力があるようだ。

バーボンストリートなど大音量の音楽があふれる通りを過ぎて、静けささえ漂うフレンチクオーターの一角にウィリアムズが住んでいた家があった。正面の壁にあるプレートによると、1962年に購入し、滞在先のニューヨークのホテルで死去する1983年まで住んでいた家で、「私はこの家の美しい大きな真鍮製のベッドで眠るように死んでいきたい」と述べた彼自身の言葉が紹介されている。

生前の劇作家の知己であり、米南部の文学に詳しいニューオーリンズ大の名誉教授のケネス・ホルディッチさんをフレンチクオーターの自宅に訪ね、話をうかがった。

「ウィリアムズにとって南部出身であることは重要な要素だったのでしょうか」

「その通りです。彼自身、南部に生まれていなかったら、作家になっていなかっただろうと語っています。テネシーはフォークナーのように南部の歴史にこだわることはありませんでしたし、ニューヨークやイタリアで多くの時間を過ごしています。しかし、創作する時にはいつもミシシッピのことが彼の頭にありました」

「彼がゲイであることは劇作家としての成長に影響を与えたのでしょうか」

「彼が大切にしたのは社会的に疎外されている人々を描くことでした。彼がゲイであることは当然、社会的に疎外されている人々を思い、理解することを促したことでしょう。彼は自分が黒人ではないかと思うと語ったことがあります。それはもちろん、彼が虐げられた人々に対する同情をいつも禁じえなかったので、そういう思いを抱いたのです」

「彼は長年のパートナーだった男性が死去した後は精神的に落ち込み、晩年は薬や酒におぼれたという印象もありますが」

「1961年に彼が愛していたパートナーが病気で死亡したことは、彼にとって大きな打撃だったことは間違いありません。その後は彼が付き合った中には暴力的な薬物依存症の男もいて、あまりほめられたものではありませんでした。ただ、彼が薬を乱用したのは、彼はいわゆる、実際には病気でもないのにそうだと思い込む、ヒポコンデリー(hypochondria 心気症)を患っていたのです。そのことを理解する必要があります」

「彼はどういう人でしたか」

「私は彼の晩年の6年ほどしか知りません。もっと早い時期に知り合っていればと思いますが。彼が機嫌のいい時は話も面白く、楽しい時を過ごせる人でした。ただ、感情的に移り気なところもある人で、自分の劇が不評な時には落胆を隠せない、そういう人でした」

(写真は上から、劇作家が住んでいたフレンチクオーターの家。彼のニューオーリンズへの愛着を示した言葉を刻んだ壁のプレート。ウィリアムズについて語るホルディッチさん。エルヴィス・プレスリーと同郷で中学校の2学年下にプレスリーがいたという)

テネシー・ウィリアムズ (Tennessee Williams)②

- 2011-11-12 (Sat)

- 総合

ウィリアムズは1911年にミシシッピ州の町コロンバスに生まれた。2歳上に仲のいい姉がいたが、彼女は若くして精神を病み、彼の人生に影を落とすことになる。1944年に発表して大ヒット、劇作家としての道を確立する作品 ”The Glass Menagerie” (邦訳『ガラスの動物園』)に登場する、劣等感から現実の人生を恐れ、ガラス細工の世界に逃避する気弱な女性ローラは姉をモデルにしているとされる。

ウィリアムズ自身は幼少時から体が弱く、14歳にして、作家の道を志したという。手元にある米文学案内の小冊子では、自分がゲイ(同性愛者)であると告白して著作活動に励んだ最初の時期の作家であると記されている。

その彼が愛して長く住んだのが、ニューオーリンズの町だった。その理由はここに来て理解できたような気がする。何人をも受け入れる土壌がここにはあるように感じるからだ。実際、この都市の「観光課」のような部局を訪ね、担当者のジェニファー・デイさんにいろいろ話をうかがっていたら、彼女はこう語った。

「テネシー・ウィリアムズはゲイでした。ここはさまざまな個性を受容する風土が昔からあるのです。彼が南部の保守的な町からここに来て、一人の人間としてありのままに生きる喜びを感じたのはごく自然の成り行きだったと思います」

だいぶ前に「ミズーリー歴史博物館」の項で書いたが、アメリカはニューオーリンズを含むミシシッピ川の一帯を1803年にナポレオン治下のフランスから「ルイジアナ購入」と呼ばれる買収で入手する。アメリカはミシシッピ川を越え、西海岸への領域拡大を狙っており、一方、ナポレオンはこの一帯が憎きイングランドの手に渡るよりは親仏国のアメリカに売却することを選択した。米国領土はこの買収で一気に二倍に拡大した。

ルイジアナは南部の州であり、黒人奴隷が辛酸をなめた地であることは言うまでもない。南北戦争後も白人の保守層は黒人の権利拡大を頑なに拒否、人種衝突で多くの黒人が惨殺されている。フレンチクオーターにあるルイジアナ州立博物館を訪れると、そうした悲惨な歴史が紹介されている。しかし、ニューオーリンズの人種的、文化的多様性は当時から傑出していたようで、1853年にここを旅した欧州人の感想が展示してある。「あらゆる人種の人々が混在していて、食べ物、習慣、マナー、考え方も多種多様」と記されている。

ジェニファーさんは、ニューオーリンズが伝統的に異文化に対して寛容なのは、ここを支配したフランスやスペインのカトリック教の影響も大きいと指摘する。「プロテスタントの人々が酒を遠ざけ、質素な生活を志したのに対し、カトリックの人々は酒を楽しみ、ダンスに興じ、新たに来た人々を歓迎した。その伝統が現在に至るまで息づいているのだと思います。ニューオーリンズでは毎週のようにフェスティバル、パーティーがどこかの通りで催されています。こういう都市は他にはないでしょう」

(写真は上が、ルイジアナ州立博物館。下が、フレンチクオーターのお店の一軒に飛び込んだら、カラオケバーだった。安くていい店だったが、私よりひどい歌い手もいた)

テネシー・ウィリアムズ (Tennessee Williams)①

- 2011-11-11 (Fri)

- 総合

ルイジアナ州のニューオーリンズ。そのダウンタウンにあるフレンチクオーター。噂には聞いていたが、なるほど、これまで訪れたどの都市とも異なる雰囲気の町だ。ニューオーリンズに行く予定だと言うと、この国の人々は「おお、そうか」と実に羨ましがられた。その理由がここに来た今なんとなく分かる。街角に音楽があふれ、レストランではケイジャン(Cajun)と呼ばれるエスニック料理と酒に酔いしれる。

名前が示す通り、フレンチクオーターはかつてフランスがルイジアナ州一帯を植民地として支配していた17世紀から18世紀にかけ、フランス人が居住していた地区だ。ニューオーリンズの独特の雰囲気はここから発せられているように感じる。

ニューオーリンズではミシシッピ州出身の劇作家、テネシー・ウィリアムズの代表作の舞台を訪ねようと思っている。1947年の “A Streetcar Named Desire” (邦訳『欲望という名の電車』)という作品だ。

物語は南部の裕福な大農場で育った姉妹を軸に展開する。30歳に手が届く姉のブランチと5歳年下のステラ。ブランチは自由奔放な生活ゆえに教えていた高校の英語の教師の職を追われ、今では結婚している妹のステラの元を訪ねる。ステラは夫のポーランド系のスタンリーを深く愛しており、お腹の中には赤ちゃんを宿している。しかし、ブランチはスタンリーや彼の友人たちが気にいらない。自分たちとは育ちが異なるとして、彼らへの軽蔑感を隠せない。スタンリーが聞いているとは知らず、彼女は妹に対し、スタンリーの人間性を酷評する。いやその表現がすさまじい。

“Suppose! You can’t have forgotten that much of our bringing up, Stella, that you just suppose that any part of a gentleman’s in his nature! Not one particle, no! Oh, if he was just—ordinary! Just plain—but good and wholesome, but–no. There’s something downright—bestial—about him! You’re hating me saying this, aren’t you?”

「よく考えてご覧よ。あたしたちがどう育ったか忘れたわけじゃないだろ、ステラ。彼のどこにジェントルマン(紳士)のかけらがあるって言うの?これっぽっちもないでしょ! いいこと、彼がありきたりで、何の取り柄がなくてもいいわよ。善良でまともな性格をしていたとしたら。でも、そうじゃないわ。彼はまるで獣のような男じゃない!あたしがこう言ってるから憎たらしいと思っているでしょ、あんた」

スタンリーは気に食わないことがあると、ステラに暴力を振るうような男でとても好感は持てないが、こうまで酷評されると、いささかの同情は禁じ得ない。鼻持ちならない女とはブランチのような女のことだろう。彼女に恋心を抱くようになるスタンリーの遊び仲間のミッチに対しては、自分はステラの妹だと平然と年齢を偽るような女でもある。彼女の生活が乱れる原因が後半に明らかになり、多少の憐みは感じるとしてもだ。

(写真は上が、有名なストリートカー。19世紀末から走っている歴史ある路面電車で、乗っているだけで面白く感じる。下が、こんな感じのバンドがここではそちこちに)

Visiting the source of civilization in Oxford, MS

- 2011-11-09 (Wed)

- Random thoughts

It is not so easy a task to do a traveling like mine in the USA. I don’t drive. I don’t fly. I just visit places by either by train or by bus. That’s fine as long as there is a public transportation available. I would not mind walking some distance to a station or bus stop if I had to. At least it burns my surplus fat I seem to be gaining in this journey.

In one recent trip to Oxford, Mississippi I had some difficulty as there was virtually no ordinary public transportation available into Oxford from nearby cities.

However what makes me really sad is not only that. But it is the fact that in this country the sidewalks often disappear suddenly in front of your eyes. Oh, how many times I had to look for walk-able pass nearby and negotiate crossing busy streets to the opposite side for more walk-able pass. It is not only dangerous but also depressing, especially if you find your only shoes sopped in muddy grass after a rain of the previous night. On such occasion it hits you that this country’s roads have been constructed for the sake of cars first of all, not for pedestrians.

ニューオーリンズへ

- 2011-11-08 (Tue)

- 総合

とても居心地の良かったオックスフォードを出て、南のルイジアナ州にあるニューオーリンズに向かう。前にも書いたが、公共交通の便が信じられないほど悪いので、再び北のテネシー州のメンフィスに来ている。ここで一泊して明日の早朝、アムトラックの列車に乗車、約9時間かけてニューオーリンズを目指すことになる。列車の中で夜を過ごすまでには至らないから気は楽だ。チケットも本日、メンフィスに着いて、セントラルステーションで買い求めたら、53ドル(約4400円)ときわめてリーズナブルな値段だった。

メンフィスはオックスフォードを訪ねる際にも一泊したが、あの時は深夜着で市内を見学する時間もなかった。今回は半日ほど時間の余裕があったので、市内を少し歩き、古びた路面電車にも乗ってみた。米北部は寒気が押し寄せているようだが、この日のメンフィスはオックスフォード同様、半袖で歩けるほどのぽかぽか陽気。

メンフィスで半日しか時間がなければ、足を運ぶ先はやはり、マーティン・ルーサー・キング牧師が1968年に暗殺されたモーテルだろう。今は国立公民権博物館となっていると聞いていたので、早速訪ねてみた。記録映画で何度か目にしたことのあるモーテルは拍子抜けするほど貧弱な感じの2階建ての建物だった。キング牧師が銃弾に倒れたベランダには花輪が飾られている。犯人が通り越しに銃撃したビルも博物館として残されていた。13ドル払って入館、死後制作されたビデオを見た。キング牧師の友人の牧師が聴衆に語りかけるシーンが圧巻だった。キング牧師が抱き続けたのは、肌の色に関係なくすべてのアメリカ人が平等に生きる社会を実現させる「夢」だった。凶弾がキング牧師の命を破壊しても、この夢は誰も破壊することはできないと聴衆に力強く語りかける場面では見学者の白人の人々も涙を浮かべながら見入っていた。

メンフィスはエルビス・プレスリーもかつて闊歩したブルースやジャズの町でもある。ダウンタウンのビールストリートでは夕刻ともなると、ネオンサインが輝き、多くのカフェやレストランから賑やかな音楽が流れていた。日本人観光客も多いのだろう。私が日本人と分かると、「こんにちは。いち、にー、さん・・・」などと寄って来て、手にする音楽のCDを売りさばこうとする商売上手の黒人のおじさんたちがいた。

お腹がすいたので、ブルース専門のレストランに入り、メニューを見る。ルイ・アームストロング推奨の一品がうまそうに思えたので早速注文。ソーセージとレッドビーンズがたっぷりのクレオール料理のライスと記してある。約13ドル。ソーセージはいけたが、いかんせん、豆がいただけなかった。私は出された料理を残すことはほとんどしないが、これはさすがに平らげることはできなかった。しかしながら、ウエイトレスのサービスも良く、音楽も良かったので、チップをはずんで引き上げた。

(写真は上から、キング牧師が凶弾に倒れたモーテル。メンフィスの「年代物」の路面電車。ここでも小規模ながら、「ウォール街を占拠せよ」のデモ隊が活動していた。期待外れに終わったクレオールのライス)

ウィリアム・フォークナー(William Faulkner)⑤

- 2011-11-07 (Mon)

- 総合

大作家といえども、生前あるいは大きな賞を取るまでは地元の人々に煙たがられたり、揶揄されたりといったケースも少なくないように思える。フォークナーもそういう時期があったようだ。

作家として独り立ちする前には、大学の郵便局長として働いていたこともあったが、創作が頭にあったのかほめられるような勤務態度でなく、やがて首になっている。しかし、死去25年後の1987年夏には彼の肖像を描いた郵便切手が発行される栄誉にも浴している。地元で催された記念式典には同じミシシッピ州の作家、ユードラ・ウェルティ(1909-2001)もわざわざ出席し、郷土の先輩作家に敬意を込めたスピーチをしている。

先に紹介した “Light in August” (邦訳『八月の光』)に戻りたい。物語の最後に、レナが無事に生まれた赤ん坊の父親の逃走先を探してミシシッピ州からさらにテネシー州に向け、気のいい男が運転するトラックでヒッチハイクするシーンが描かれる。レナは無論一人ではない。彼女に一目惚れをした気弱な男のバイロンが付き添っている。トラックの運転手は、「なんでこんな一見してうだつの上がらなさそうな男に若々しい少女がくっついているのだろう」と不思議でならない。二人の関係は傍目にはそのように映っている。

運転手はやがて、この奇妙な二人が夫婦の関係ではなく、男はまして赤ん坊の父親でもないことを知る。運転手は帰宅後、自分の妻に「いや、今度の旅では面白い体験をしたよ」といった感じで笑いながら寝物語をする。彼にはバイロンがレナに惚れきっていることが分かる。バイロンはレナの気持ちが今一つ理解できないようだが、彼には分かっている。レナが自分を捨てた男の後を追ってなどいないこと。バイロンは自分の半分ほどの年齢のレナにすっかり手玉に取られているが、レナもバイロンと所帯を持つことを覚悟していることを。それで彼は妻に言う。

“Yes, sir. You cant beat a woman. Because do you know what I think? I think she was just travelling. I dont think she had any idea of finding whoever it was she was following. I dont think she had ever aimed to, only she hadn’t told him yet. I reckon this was the first time she had ever been further away from home than she could walk back before sundown in her life….”(そういうことだよ。女には勝てっこない、ということだよ。俺の考えていること分かるかい?俺が思うに、彼女はあの時ただ旅をしていただけなんだよ。誰でもいいが、誰かの後を追っているなんてことは頭の中にはこれっぽっちもなかったと思う。あの男にはそう言ってなかっただけのことさ。彼女のこれまでの人生で、あんなに遠くまで旅をしたのは初めてだったのさ、きっと。それまでは自分の家から日暮れまでに帰れる距離しか旅したことはなかっただろうさ)

古今東西、女は強し。

(写真は、フォークナーが妻とともに眠るオックスフォードの墓地。彼が好きだったウイスキーの瓶が並ぶ。私もウイスキーの小瓶を持参し、少し頂戴した後、作家に捧げた)

ウィリアム・フォークナー(William Faulkner)④

- 2011-11-06 (Sun)

- 総合

“Sanctuary” の登場人物は、子連れの妻と結婚した中年の気弱な弁護士のベンボウ、不幸な生い立ちから屈折した性癖を持つ無頼漢のポパイ、ポパイとともに密造酒を手がけている退役軍人で前科のある男グッドウィン、その内縁の妻のルービー、わがままなお嬢様育ちの大学生でポパイの毒牙にかかり、売春宿に幽閉される判事の娘のテンプル。

事件はテンプルがボーイフレンドの一人のだらしない大学生とドライブの途中、密造酒が飲みたくなった大学生が顔なじみのグッドウィンたちが住む廃屋のような屋敷に立ち寄り、ポパイがテンプルに目をつけることから始まる。ポパイはテンプルを連れて逃亡する際に、仲間の一人を無慈悲に殺害する。ルービーは事件を保安官に通報するが、保安官はグッドウィンを事件の犯人として逮捕する。グッドウィンとの間にできた乳飲み子を抱えたルービーへの同情の念もあり、ベンボウは無実のグッドウィンの弁護を引き受ける。ベンボウは事件の真実を知るテンプルの存在を突き止めるが、肝心の彼女は事件はグッドウィンの犯行と偽証する。裁判の中で屋敷から逃げ出す前に、テンプルがトウモロコシの穂で凌辱されたことも明らかにされ、グッドウィンは町の人々の一層の憎しみを買い、リンチに遭って惨死する。この凌辱行為も性的不能者のポパイによる蛮行なのだが。

ポパイはテンプルを幽閉した売春宿でテンプルとの性行為の相手をさせていた男も殺害する。彼は二人の性行為をベッドのそばで見て倒錯した喜びを感じていたような男だったのだ。ポパイは最後に無関係の警察官殺人事件で逮捕され、絞首刑となる。小説の後半になって、彼がなぜ、性的不能で、残忍な性格の男になったのか推察できる生い立ちが明らかにされる。4歳になるころまで歩くことも話すこともできなかったこと、体がとても弱く、医者が定めた以外の食べ物を食べようものならひきつけを起こすような子供だったこと。医者からは「この子は決して男に成長することはないだろう。ある程度の年齢まで生きたとしても、精神的な年齢を重ねることは無理だろう」と宣告されるような少年だった。

この小説では、読んでいて「肩入れ」することができる人物は一人も登場しない。弁護士のベンボウにしても、グッドウィンがリンチで殺害されることを阻止できず、敗訴後、お互いに愛情があるとは思えない妻のもとにすごすごと帰っていくような男だ。しいて挙げれば、グッドウィンの内縁の妻のルービーには憐みの感情を禁じえなかった。

次の一節はフォークナーのユーモアか。金のないルービーはグッドウィンの弁護に取り組むベンボウに弁護費用を払えない。それで女である自分の体を提供することをほのめかす。そうなったとしても構わない、事実、あたしは過去にそうやってあの人を救ってきたと語る。ベンボウはこの「申し出」を一蹴して諭す。”God is foolish at times, but at least He’s a gentleman. Don’t you know that?” (神様は時に愚かなことをするが、少なくとも神様は紳士だよ。そんなこと知らなかったのかい?)。これに対し、ルービーは答える。”I always thought of Him as a man.” (あたしはずっと神様は男だとは思ってきたよ)

(市庁舎そばにある作家の像が座すベンチ。1997年の建立と記されていた)

ウィリアム・フォークナー(William Faulkner)③

- 2011-11-05 (Sat)

- 総合

オックスフォードを訪れた人はほぼ誰もがこの書店に足を運ぶことになるのだろう。「スクエアブックス」。リチャード・ハワースさんが営む書店で、フォークナーはもちろんのこと、ミシシッピ州出身の作家の本も広く扱っており、オックスフォードの情報発信基地のような存在だ。ダウンタウン中心部の広場を囲み、年齢層に合わせた三つの店を構えており、店内は広々と明るく、本に親しむ楽しさが伝わってくるよう。

書店を訪ね、リチャードさんに声をかける。「ようこそ、オックスフォードへ。ところで毎週木曜の夕刻、私たちの店の一つで読書と音楽のユニークな集いを催しています。来てみませんか」と誘われた。「喜んで」

その木曜の夜。陳列図書を壁際に押しやり、空いたスペースに折り畳みイス150席を並べ、コンサート兼読書会のような催し。この夜はジャンルの異なる複数のバンドの演奏が披露され、地元に住む全国紙のコラムニストとノースカロナイナ州の作家が近著のさわりを朗読した。比較的年配の人たちが多かったが、それでも用意した150席はすべて埋まっていた。毎年春と秋の木曜夜にそれぞれ12回、このような集まりを催しているという。「オックスフォードがフォークナーゆかりの地であることで我々は恩恵を受けています。だから、多くの作家やアーティストがここに集ってきている」とリチャードさんは語った。

私はこの項の初回で「オックスフォードはこれまでに私が訪れた作家ゆかりの地でまず、ナンバーワンの地だ」とその居心地の良さを書いた。取材を進めると、この雰囲気を醸し出すのに大きく貢献しているのが、リチャードさんが1979年に妻のリサさんと店を開いたスクエアブックスであることが分かった。バーでこの夜出会った男性客は「オックスフォードはミシシッピ州の中でも例外的な都市です。ミシシッピ州は全米一の最貧州。州の南部に行けば、驚くような貧困があります。人種偏見もまだ色濃く残っています。オックスフォードは異例中の異例なんです」と語った。確かにミシシッピ州は南部州の中でも人種差別、偏見による血なまぐさい事件が起きた過去があり、ミシシッピ州という名を聞けば、複雑な思いを抱く米国人は少なくないように思える。

私はここを去ったら、再びメンフィス経由で今度はルイジアナ州のニューオーリンズに向かうことにしている。ミシシッピ州の他の地区は残念ながら目にする機会がない。

ミシシッピ州がそうした地だからこそ、フォークナーはミシシッピ州の架空の土地のジェファソンを舞台にして、作品を書き続けたのではないか。時代を同じくする作家の多くが海外も視野に入れた作品を描いた時、フォークナーは最後まで地元の大地に踏ん張り続けた。1931年の小説 “Sanctuary” (邦訳『サンクチュアリ』)もジェファソンを舞台に繰り広げられる悲劇で、爽やかな読後感など縁遠い作品だ。

(写真は上から、「スクエアブックス」の店内。カウンターに立つ左の男性がリチャードさん。木曜夜に催される読書と音楽の集い。作家の朗読を聞くとその本を買い求めたくなった。集いが終わると、近くのバーで楽しくおしゃべり)

ウィリアム・フォークナー(William Faulkner)②

- 2011-11-04 (Fri)

- 総合

クリスマスは生後間もなく祖父から施設に捨て置かれ、やがて、厳格な農夫夫婦に養子として引き取られる。養父母に隠れて、女遊びと酒を覚えるようになり、自由を求めて家を飛び出す。その後バーデンの屋敷の小屋で暮らし始め、彼女とも男と女の関係になる。バーデンは奴隷制度で成り立ってきたアメリカで、白人であることの罪の意識から解放されることがなく、クリスマスとの関係も単なる男と女の愛憎劇にとどまらない。クリスマスは結局、バーデンを殺害して逃走するが、捕まることを「期待」しているかのようにほどなく逮捕され、最後は白人の在郷軍人のグループにより射殺される。

次のシーンが印象に残っている。バーデンの祖父と異母兄が奴隷制度支持者により殺害された後、彼女の父親は二人を埋葬したが、その場所が地元の人々に分からないようにして埋葬したエピソードが明らかにされる。地元民が墓を掘り返し、遺体を冒涜することを恐れたからだ。クリスマスは次のように応じる。

“Oh,” Christmas said. “They might have done that? Dug them up after they were already killed, dead? Just when do men that have different blood in them stop hating one another?”(「何ということだ」とクリスマスは言った。「連中がそうしたかもしれないって?二人は既に殺され、死んでしまっているのに、墓を掘り返したかもしれないって?いったいいつになったら、連中は血筋が違うからといってお互いを憎しみ合うのをやめることができるんだ?」

クリスマスの嘆きはその通りだ。一体、我々はいつになったら、人種や宗教、思想の違いによる憎しみ、不信感を克服することができるのだろうか。

作家が亡くなる1962年まで住んでいた家は記念館として残されていた。邸宅は質素な二階建てで、木立に囲まれ、住み心地の良さそうな家だった。中に入り、最初に目についた陳列棚にはウイスキーの瓶があった。自分の「商売」には「紙とタバコと食料、それに少しのウイスキー」があればそれで事足りると語った作家の言葉が紹介されていた。

私が訪れた時、他に来館者が数人いた。受付(案内)は男性が一人だけで、私が日本人と知ると興味を示し、「あなたは長野出身ではないですか」と聞いてきた。作家が1955年夏に長野県を訪れていたことぐらいは承知していたので、この質問には驚かなかった。

作家が長野県を訪れた時、すでにノーベル文学賞を受賞して氏の名声が高まり、彼は米国を代表する作家として遇されていた。米政府が作家を訪日させ、フォークナーは長野県で日本の大学教授や有識者と懇談する。その際、米文学の現状について尋ねられた作家は「私は文学者ではありませんから分かりません。私は農民です。田舎者です。書くことが好きですが、書いていない時は馬を繁殖させ、育てています」と答えたと伝記にある。ポーズでも謙遜でもなく、そう自分のことを思っていたようだ。

(写真は上から、フォークナー邸。作家が作品を書いた部屋。真ん中にタイプライターが見える。書斎として使っていた部屋。本棚は作家自らが作り上げた。娘さんの部屋)

ウィリアム・フォークナー(William Faulkner)①

- 2011-11-03 (Thu)

- 総合

米南部を代表する作家、ウィリアム・フォークナーは1897年にミシシッピ州で生まれ、生涯の大半をオックスフォードで暮らす。1949年にノーベル文学賞を受賞。

そのオックスフォードにやっとこ到着した。苦労して来た甲斐があった。オックスフォードはこれまでに私が訪れた作家ゆかりの地でまず、ナンバーワンの地だ。町に歴史というか温もりが残っている。ダウンタウンを歩く人がおり、町がまだ「息づいて」いる。全米でOle Missとして知られるミシシッピ大学を抱えており、キャンパスと町が一体化しているような感じだ。大学の愛称「オール・ミス」も「オールド・ミス」とだぶってユーモラスに聞こえる。

アメリカは当然のことながら、イングランドの地名が全土に見られる。オックスフォードもそうだ。面白いのは、地元の人々はここをオックスフォードと命名した時、そう命名すればやがて大学が「やって来る」という願いからそうしたとの由。事実、人々の願いがかない1848年にミシシッピ大学がこの地に開学した。

フォークナー自身は南北戦争からだいぶ歳月が流れてこの世に生を受けた男だが、彼の作品の中には南北戦争が南部に与えた陰が色濃くうかがえる。

例えば1932年に刊行された “Light in August” (邦訳『八月の光』)。主要な登場人物は、黒人の血が流れているのではないかという恐れから屈折した思いを抱えて育った白人の男クリスマス、地元の人々からは「外国人」扱いされる北部出身で黒人のために活動する中年の白人女性バーデン、南北戦争で戦死した祖父や結婚後に妻を自殺に追い込んだ過去にさいなまれ、世捨て人のように暮らすハイタワー、戻って来ない男を追ってアラバマ州から旅に出た身重の少女レナ、そのレナに一目惚れして出産から赤ん坊の父親との引き合わせなどに奔走するお人よしの男バイロン。

南部に住む白人が北部の同胞を当時どう見ていたかはバーデンに関する次の記述でうかがえる。She has lived in the house since she was born, yet she is still a stranger, a foreigner whose people moved in from the North during Reconstruction. A Yankee, a lover of negroes, about whom in the town there is still talk of queer relations with negroes in the town and out of it, despite the fact that it is now sixty years since her grandfather and her brother were killed on the square by an ex slaveowner over a question of negro votes in a state election.(彼女はここで生まれたのだが、周囲の人々には依然よそ者であり、南北戦争後に北部からやって来た外国人の一人と見なされていた。つまりヤンキーであり、黒人を愛して厭わない白人だった。彼女は町に住む黒人や町外の黒人とも奇妙な関係を続けていると噂の対象ともなっていた。黒人の参政権を巡り、彼女の祖父と兄が町の広場で昔奴隷を所有していた男から殺害されてから60年の歳月が流れていたにもかかわらずだ)

(写真は、オックスフォードの町の景観。1864年には北部軍により焼かれている)