June 2012

ヘンリー・ジェイムズ(Henry James )④

- 2012-06-28 (Thu)

- 総合

イザベルの友人、ヘンリエッタの選択した生き方も興味深かった。彼女はニューヨークの雑誌にヨーロッパの紀行文を送っている行動的な記者だ。アメリカという若い国へ愛国心に満ちた女性で、ことあるごとにイングランドの古い慣習、階級社会への不快感を隠せない。例えば、イザベルがイングランドで恋に落ち結婚する人生を歩むのではないかと危惧してラルフに言う。“I’ve got a fear in my heart that she’s going to marry one of these fell Europeans, and I want to prevent it.”(私はイザベルが堕落したヨーロッパの男の一人と結婚することになるのではという不安があるのよ。それを阻止しなくては)。ウォーバートン卿にはさらに辛辣に言う。“I don’t approve of lords as an institution. I think the world has got beyond them—far beyond.”(私は貴族制度など認めていませんことよ。世界はそんな制度などとっくに打ち捨てて進んでいますわ。はるかかなたに)

そのヘンリエッタも物語の最終部分で母国を捨て、イングランドのバントリング氏と結婚することを決意する。彼はずっとヘンリエッタの旅に親切に付き合ってきた気前のいい男性だ。驚くイザベルに向かって彼女は言う。「そうね。確かに彼はインテリってわけではないわ。でも、私たちアメリカ人はインテリってことにあまりにこだわり過ぎるんじゃないかしら」と。“I only say that we’re too infatuated with mere brainpower; that, after all, isn’t a vulgar fault. But I am changed; a woman has to change a good deal to marry.”(私はアメリカ人が知力というものにこだわり過ぎているのではないかと言ってるのよ。それってまあ、恥ずべき欠点ではないにしてもよ。ところで私は変わったわ。女性は結婚に踏み切るためには大いに変わらなくてはならないのよ)

若さあふれる新興国のアメリカが歴史と伝統のイングランドに「屈した」印象までは受けないものの、作家が没する1年前の1915年にアメリカから英国に帰化したエピソードをふと思い出した。

ジェイムズが暮らしたラムハウスは地元の人たちがボランティアとなって案内役を買って出ていることは先に紹介した。英国の田舎を訪ねる旅の本や歴史物語などの著書がある作家のジェイン・ストラザーズさんもその一人。彼女は「ラムハウスには聖地巡礼のように作家の信奉者が訪れています。彼は生前は尊敬はされていたものの、文体の長さ、難しさからベストセラーを誇るような作家ではありませんでした。祖父がニューヨークの大金持ちだったので、お金の面ではあまり苦労しなかったことでしょうが」と語る。

「彼が英国、イングランドに惚れこんだのは、彼がアメリカ人というよりもより英国人のように感じたということではないでしょうか。逆のケースもあるでしょうが。米国籍を捨て、英国籍を選択した一因は、第一次大戦で米国が最後まで参戦をためらったことに抗議する意味もあったと理解しています。彼は独身を貫きましたが、友人の作家や画家たちと語らうことは好んでも、プライベートの部分は一人を欲する、そういう性分の人だったのではないかと思います」

(写真は上から、ライのサウスクリフと呼ばれるところ。かつてはこの崖の下まで海だったという。今では海岸線は見はるかす、ずっと向こうまで退いてしまっている。ラムハウスは日本人観光客も多いようだ。日本語の案内文も置いてあった。話を聞かせてもらった作家のジェイン・ストラザーズさん)

ヘンリー・ジェイムズ(Henry James )③

- 2012-06-27 (Wed)

- 総合

イザベルとオズモンドの結婚生活は幸せ一杯とはいかなかった。第一、オズモンドは彼女が考えていたような高潔な人格ではなかった。それを物語るのが、一人娘パンジーをめぐる縁談。実は娘の母親が誰であるのか読者には分からないのだが、読み進めるうちに、なんとなく、オズモンドとマダム・マールがかつてはただならぬ関係にあったことが推察されるシーン(注)が出てきて、イザベルは「ひょっとしたらパンジーの母親はマダム・マールでは?」と疑念を抱くようになる。

オズモンドの一人娘パンジーは気立てのよい乙女で、イザベルも心から彼女を愛する。パンジーの魅力に二人の男が求愛する展開となり、そのうちの一人が先にイザベルに求婚したウォーバートン卿。もう一人はそこそこ財産はあるが、ウォーバートン卿とは比較にならない青年のエドワード。オズモンドが「俗物根性」の塊であることを物語るのは、最初は嫉妬から嫌悪したウォーバートン卿を娘の婿として欲することだ。

イザベルは結婚後、ようやくオズモンドのdeception(ペテン)に気づく。彼女はやがてオズモンドとマダム・マールとの関係だけでなく、パンジーが二人の間にできた子供という衝撃の事実を知る。イザベルは死の床にあるラルフの最期を看取るため、イングランドに出向く。自分の人生を陰から支えてくれたラルフに心からの感謝の念を捧げる。「私はあなたにこれまで何もしてあげていない。あなたが生きられるなら、私が死んでも構わない」と。ラルフは最後まで優しい。“You won’t lose me—you’ll keep me. Keep me in your heart; I shall be nearer to you than I’ve ever been. Dear Isabel, life is better; for in life there’s love. Death is good—but there’s no love.”(君は僕を失ったりしない。僕のことを忘れたりしない。心の中で僕のことをずっと覚えておいて欲しい。そうすれば、僕は生きていた時よりずっと君の側にいるはずだ。愛しいイザベル。生きていてこその人生だ。生きていれば愛がある。死ぬことも悪くはない。でも、死んでしまえば、愛はもはやそこにはない)

イザベルはオズモンドが自分のお金目当てで結婚したこと、それにようやく気づいたことをラルフに正直に打ち明ける。ラルフのかつてのそうした「忠告」に耳を傾けなかったことも謝罪する。ラルフは「気にすることはない。今の自分はこうして君と語ることができてとても幸せだ」と優しく諭す。“You wanted to look at life for yourself—but you were not allowed; you were punished for your wish. You were ground in the very mill of the conventional!”(君は人の助けを借りずに人生を行きたかったのだ。でも、そういう生き方は許されなかった。君はそう求めたことで罰せられたのだ。因習的な世の中という臼にはさまれ、君は砕かれてしまった)

イザベルがラルフの死後、どのような生き方を選択したのか、明確には記されていない。少々「消化不良」の感で小説は幕を閉じる。彼女はオズモンドはともかく、心から愛するようになっていたパンジーの元に戻るのだろうか。何となく、戻っていったような気もしないでもない。

(写真は上から、ラムの街角。こんな看板のパブも。可能ならば長逗留したくなるのは当然か。もう一つのパブ。夜9時半過ぎても外はこんな感じの明るさだ。日中も蒸し暑さからは程遠い快適な日々で、作家もこの季節はこの辺りの散策を楽しんだのだろう)

ヘンリー・ジェイムズ(Henry James )②

- 2012-06-26 (Tue)

- 総合

イザベルを訪ねてやって来る彼女の友人で雑誌記者のヘンリエッタとタチェット夫人との口論が面白い。アメリカのホテルは最低と罵る旅慣れた夫人に対し、ヘンリエッタはあら、アメリカのホテルのような良さは世界中どこを探したってありませんことよと挑戦的に応じる。同じアメリカ人同士とはいえ、数日間お世話になる家を客として初めて訪れて、出会ったばかりの年長の女主人に真正面から異を唱えるヘンリエッタ。作家は若い「アメリカ」の姿を彼女の言動で象徴的に示しているかのように私には思えた。二人のやり取りはさらに続く(注)。私はこの部分はヘンリエッタに軍配をあげたい。

ヘンリエッタにはイングランドで貴族的な生活を送るタチェット一家が理解できない。それを好奇心一杯で見守るイザベルにも不信感を抱く。そのイザベルにウォーバートン卿は求婚する。イザベルはありがたく思いながらも、まだ自分の人生を結婚という形で枠にはめることは嫌で拒絶する。

イザベルはアメリカから彼女に恋焦がれ後追いして来たグッドウッドの求愛も拒絶する。その彼女が段々と惹かれていくのが、タチェット夫人の友人で未亡人のマダム・マールに紹介されたオズモンド。もともとはアメリカ出身で40歳。俗事には手を染めない「浮世離れ」した印象を受ける男だ。一人娘がいるが、現在は独身。特段の仕事には就いておらず、フィレンツェで気楽な暮らしを楽しんでいる風情だ。汗して働き、食い扶持を稼ぐことなど、はなから頭にない男であり、読んでいて全然好感は持てない。この物語に出てくる人物はほぼみなそういう人たちであり、彼のことだけを責めるのは片手落ちであろうが。

オズモンドはマダム・マールから「あの子はいい子だわ。23歳の若さで、美貌だし、アメリカ人にしては家柄も悪くない。頭もいい。それにすごくお金を持っている」とけしかけられる。タチェット氏は死去直前、ラルフの強い要請を受け入れ、イザベルに多額の遺産が行くよう遺言状に手を入れたのだ。イザベルはそうした自分への配慮に全然気づいていないが、マダム・マールはタチェット夫人から聞いて知っていた。

オズモンドはイザベルがウォーバートン卿の求愛を拒絶したことを知り、ますます彼女に興味を抱く。オズモンドが鼻持ちならないと思うのは次のような記述に出会った時だ。

He had never forgiven his star for not appointing him to an English dukedom, and he could measure the unexpectedness of such conduct as Isabel’s. It would be proper that the woman he might marry should have done something of that sort.(彼は自分がイングランドの侯爵の身分になれなかった自らの運命をずっと恨んできた。だから彼にはイザベルが貴族の求愛を拒絶するという行為のただならぬ意味がよく理解できた。そのようなことをやってのける女性は自分の妻としてまさにふさわしいと思うのであった)

イザベルもほどなくオズモンドに惹かれるようになり、マダム・マールの「後押し」もあり、タチェット夫人やラルフの強い反対を押し切り、結婚する。

(写真は上から、ラムハウスで販売しているパンフレット。ラムは小さい町だが、こんな感じのカフェが結構ある。スコーン二個が付いたクリームティーはこんな感じ。これで4.50ポンド=約630円。クリームとジャムをスコーンにたっぷり塗って食する)

ヘンリー・ジェイムズ(Henry James )①

- 2012-06-25 (Mon)

- 総合

アメリカのニューヨークで1843年に生まれ、ロンドンやパリでも教育を受け、1866年以降はヨーロッパで暮らし、没する1年前の1915年には英国に帰化した作家。アメリカ文学の作家としてとらえるのが一般的なようだが、1881年(注1)に発表した“The Portrait of a Lady” (邦訳『ある婦人の肖像』)をこの旅で取り上げてみたい。

読み進めている時の正直な印象を書くと、時に読みづらかった。正直言って、読破するのに骨が折れた。ライにある作家の記念館(注2)を訪れた際、案内役の地元女性にこの印象を語ると、「そうでしょう。英国人もそう思っていますよ。読破したことのない人が多いはずです」という反応が返ってきた。作家が友人の作家たちを招いて食事した部屋には彼の気難しそうに見える肖像画が飾ってある。

アメリカ文学紀行でフィラデルフィアのペンシルベニア大学を訪れた際に会ったエドガー・アラン・ポーに詳しい講師は「精巧な描写を重ねたポーの作風はヘンリー・ジェイムズが継承した」と語っていた。マーク・トウェインの作風につながるヘミングウェイの文体とは対極にある作家だとも。

物語は読者には「見えない」語り手である「私」がその場にいて、登場人物のやり取り、心理状態を読者に伝える形で推移する。書き出しが興味深い。人生において、イングランドの夏のアフタヌーンティーほど心地よいものはないと。午後5時から8時までの間は時に a little eternity (ささやかな永遠)であるとも記されている。残念ながら、私はまだそういう幸運に巡り会っていない。

よく言われることだが、英国の人々はお茶はホットで飲むものであり、アメリカで飲むようなアイスティーは邪道と言われる。どんなに暑くとも、といっても、私の知る限り、ロンドンで猛暑になった記憶はないが、お茶は昔も今も必ずホットで飲むもののようだ。冒頭、息子が父親にお茶の具合を“How’s your tea?” と尋ねるシーンがある。これに対し、父親は “Well, it’s rather hot.” と答える。

物語の舞台はロンドン郊外にあるチューダー王朝時代(1485—1603)の屋敷に暮らすタチェット家。主のタチェット氏はアメリカ出身で英国在住30年。痛風を患っており、老い先が短いことを承知している。彼の息子は病弱で、父親を敬愛。彼は父親を失い、孤独になることより、自分の方が先立つことを願っているような息子だ。息子の友人、ウォーバートン卿を含め3人が語らっているところに、突如として現れるのが、タチェット夫人に海を越えて連れられてやって来た夫人の姪にあたるイザベル。夫人もアメリカ人であり、自分の妹で両親を失ったイザベルをニューヨーク州の州都オールバニーから連れて来たのだ。イザベルは美しい好奇心旺盛で物怖じしない娘。彼女の元に伯母のタチェット夫人がやって来た時、“you must be our crazy Aunt Lydia!”(あなたは家の人たちが話している変人のリディア伯母さんね)と平気で口にするような娘。どうやら、ウォーバートン卿もラルフも一目惚れ!したようだ。

(写真は上から、ライの街並み。ラムハウス。庭園から見たラムハウス)

中世の雰囲気漂うライ

- 2012-06-24 (Sun)

- 総合

ロンドンから南に下り、サセックス州のライ(Rye)という町に来ている。地図で見るとそう遠くない感じだが、私の乗った列車の路線の関係か、2時間近くかかって到着した。

ここに来たのは、かつて、仕事で知り合った友人が住んでいる町だからだ。彼とのメールのやり取りで、ライには作家ヘンリー・ジェイムズが住んでいた家が残っていることを知り、「一石二鳥」の訪問と思い立った。

友人のトニーさんと妻のジェインさんが駅に迎えに来てくれていた。歩いて彼らの家に向かう。駅からすぐ坂道になっていて、狭い通りゆえからか車は一方通行だ。通りに沿って古民家とでも呼びたくなるような家々が並ぶ。日本の習慣を知っている彼らとはお互いにファーストネームに「さん付け」で呼び合っている。

ライは中世のたたずまいが残る町として、英国の人々の間でも人気のある地のようだ。カメラを手にした観光客の姿も少なくない。おそらく日本人と思われる東洋人の風貌の一団ともすれ違った。日本人観光客にも人気なのかもしれない。

5分も歩くと、トニーさんの家に着いた。前もって聞いてはいたが、柱や梁に古さがしのばれる。何と1420年の建築物だという。600年の歳月を刻んでいるのではないか。言葉を失う。「ショーイチさん、この家はキング・チャールズ2世がライに来ると、宿にしていた家です。今日からユーが寝る部屋はキングが寝ていた部屋です」とトニーさんが(英語で)言う。「え、王様が寝ていた部屋? ワオ!」という感じだ。

その王様、まさか、首を切られていないよね? と確認する。王様と言えども、夜中に亡霊には遭遇したくない。大丈夫。彼は首をはねられてはいなかった。彼の父親、チャールズ1世はクロムウェルに率いられた清教徒革命で1649年に処刑されている。チャールズ2世はフランスに亡命して、1660年の王政復古で帰国して即位している。フランスに近いこともあり、彼が亡命時にしばしばライを訪れた際に宿にしたのがこの家というわけだ。地元住民は王を慕っており、密告されるようなことはなかったという。

こういった歴史的な木造建築が今も残り、そして一般の人が住み続けているのが、英国だ。地震被害の少ない国という事情もあるかもしれないが。建物の歴史的価値(注)ゆえに、トニーさんは「外観、内装など勝手に手を加えてはいけないということになっている。こんな雰囲気のある家に手を入れることなど初めから考えもしないが」と言う。「ほら、この壁の紋様を見てご覧。この紋様はチューダー朝のころのものなんだ。これが唯一残っている紋様なので、普段は蓋がしてあるんだ」

ともに新聞記者出身のトニーさんとジェインさんがこの家を購入したのは丁度一年前のこと。二人はフランスにも別荘を持っており、英仏を行き来しながら、悠々自適の暮らしをエンジョイしている。

(写真は上から、トニーさんの家の外観。中の様子。リビングルームでトニーさん夫妻。ジェインさんが持っているのが、チャールズ2世を描いた絵。壁に残るチューダー朝のころの紋様。普段は蓋=ほぼ中央=がしてある。屋根裏の王様の寝室)

チャールズ・ディケンズ (Charles Dickens) ④

- 2012-06-22 (Fri)

- 総合

産業革命を経て「世界の工場」として躍進したビクトリア時代はまた、子供を含めた労働者が劣悪な環境下の工場で過酷な労働を強いられた時代でもあった。ディケンズの生涯(1812-1870)はまさにこの時代と重なる。“Great Expectations” は1860年から翌年にかけ雑誌に連載された。

ロンドン博物館で開催されていたディケンズ展は、ディケンズの死後に明らかになったエピソードが紹介されていた。作家自身が12歳の時、家庭の事情から、靴を磨く工場で働かせられ、この時の経験がトラウマになって残ったことなどだ。作家は社会の底辺にいる貧しい人々に温かい視線をそそぎ、汚職や不正、行政の無策などを糾弾した。「お役所仕事」を意味する “red tape” という表現もディケンズの考案だとか。

ネットで検索していたら、“Great Expectations” の公演があることを知った。ロンドンから少し距離はあるが、サフォーク州のウールピットという村だ。バロック劇団(Baroque Theatre Company)が4月からイングランド各地で行っている公演の最終日だという。

ウールピットに駆けつけ、パブをのぞいたら、劇団の代表者でもあるプロデューサーのクレア・ビビィさんが出演者とくつろいでいて、すんなりと話が聞けた。

「バロック劇団はどういうグループなんですか?」

「私の劇団は英国内の地方を巡回しています。創設3年目です。地方の劇場のルネサンス(再生)を目標としています。今回は総勢12人のキャストで演じています」

「観客の反応はいかがですか」

「世代を超えて好評を博しています。“Great Expectations” はクラス(社会階級)の問題が色濃く出ていますが、これは現代の英国でも同様です。ピップはエステラとの恋を実らせようと青春期、ジェントルマンになるべくもがきます。やがて人生にはもっと大切なことがあることに気づきます。多くの読者がこの物語に共感するのはピップの精神的成長にあるのだと思います。今回の公演に関しては、ディケンズの曾孫(注)に当たる方とコンタクトができ、その人に劇で使う小道具に関して多くの助言をいただき、とても役立ちました」

実際の公演では、少年ピップがロンドンでジェントルマンになったピップの「今」の生活にも顔を出し、「過去」と「現在」が絡み合って展開していく。観客は中高年の人が大半だった。会場を後にする彼らの表情からは、ディケンズの名作を十分に堪能したことが良くうかがえた。

「原作の終幕はどういう風に解釈していますか。私はピップとエステラがようやく一緒になれるハッピーエンドと解釈しましたが」

「私もそう思っています。原作はエステラと再会したピップが心の中で “I saw no shadow of another parting from her.” と思うシーンで終わっています。別れを示唆するシャドー(影)をピップは見ていないわけですから」。ハビシャム夫人を演じる女性が口をはさんだ。「ディケンズは別れを意識した終わりにしたかったのでは。ただ、読者の反応を懸念した出版社の意向もあり、ぼかしたエンディングになったと私は理解しています」

(写真は、話を聞いた「バロック劇団」の人たち。前列右が代表のクレアさん)

チャールズ・ディケンズ (Charles Dickens) ③

- 2012-06-21 (Thu)

- 総合

書名となった表現は第18章で出てくる。ピップがジョーの下で働くようになって4年目のことだ。ある夜、村にジャガーズと名乗る弁護士がロンドンからやって来て、二人に告げる。ピップが匿名の第三者からgreat expectationsの相続人となったと。ジャガーズからピップとの徒弟関係の破棄を求められたジョーは一も二もなく了解する。

幸運にも「大いなる遺産」を手にすることになったピップは有頂天になる。ジョーも今の鍛冶屋の地位から上の階層に引き上げてやろうなどと勝手に夢を膨らませる。そんなピップにビディは言う。そんなことなどジョーはして欲しいなどと思っていないわ。「ジョーは今のままで十分自分に誇りを抱いているわ。そんなことも分からないの?」(“Have you never considered that he may be proud?”)と。

さらに、ピップのそうした「上から目線」の発言にビディが疑問を呈すると、ピップは「君は嫉妬しているんだ。ねたんでいるんだ。僕がお金持ちになったのが面白くないんだ。だからそう言っているんだ」(“You are envious, Biddy, and grudging. You are dissatisfied on account of my rise in fortune, and you can’t help showing it.”)とまで非難してしまう。ピップは自分が「俗物の塊」と化してしまったことを自覚していない。

ピップはロンドンに出て、念願のジェントルマンとなる。この後、ピップは自分の匿名のパトロンだったのがハビシャム女史ではなく、子供のころ、脅されて逃亡を手助けした囚人だったことを知る。流刑地のオーストラリアで財を成した囚人がピップのパトロンとなっていたのだ。物語はこの囚人がピップに会いに再びロンドンにやってきたことで波乱に富んだ展開となるが、その過程でピップは自分がいかに浅薄な考えで生きてきたかを悟り、自分をずっと可愛がってくれたジョーやビディへの忘恩を恥じいるようになる。華美な生活がたたったこともあり、破産に追い込まれたピップの債務をジョーは支払い、病の床にあった彼を一心に看病し、立ち直らせてくれたのだ。忘恩については私など亡き母や姉への感謝の念に最近になるまで思い至らなかった。ピップの足元にも及ばない。

物語の大団円は10年以上の歳月が流れ、無一文の身から海外の商社で働く30歳代のピップが帰郷してのシーンだ。ピップはずっと独身。ジョーやビディと再会する。ピップの姉に先立たれたジョーはビディと結婚し、二人の子宝に恵まれていた。二人は長男をピップと名付けていた。ピップはエステラとの思い出の屋敷に足を向ける。屋敷は取り壊されていたが、庭園の後は残っていた。日が暮れて夕闇が迫る中、霧の中に人影が見える。近づくと、なんとそこにいたのはエステラ・・・。彼女は確かに年齢を重ねていたが、その美しさ、魅力は何ら衰えてはいなかった。彼女は最初の不幸な結婚に失敗し、ハビシャム女史の財産を受け継いだ今、思い出の屋敷を整理するため、偶然足を運んだところだった。彼女はピップに語る。近頃はあなたのことをたびたび思い出していましたわと。

The freshness of her beauty was indeed gone, but its indescribable majesty and its indescribable charm remained. Those attractions in it, I had seen before; what I had never seen before, was the saddened, softened light of the once proud eyes; what I had never felt before was the friendly touch of the once insensible hand.(彼女の美貌からは初々しさは確かに失せていた。しかし、表現しづらい気高さ、形容しづらい魅力は何ら衰えていなかった。僕をかつて虜にしたものだ。以前に見たことがなかった特質も彼女は宿していた。あのかつては自信にあふれていた目には憂いと優しさが漂い、温もりなど感じられなかった手にはこれまで感じたことのない温かい感触があった)

(イングランドは今、サッカー欧州選手権でイングランドが8強に進出したことが大ニュース。写真は、20日のタブロイド紙の一面。8強進出を決めた前日の勝利の立役者はFWルーニー選手。彼が高いお金をかけて植毛していることを念頭に置いた見出しで祝っていた。Hair weave go! [Here we go!] 。スポーツ紙、タブロイド紙がダジャレ好きなのは日英共通だ)

チャールズ・ディケンズ (Charles Dickens) ②

- 2012-06-20 (Wed)

- 総合

ピップはやがて近くに住む大富豪のハビシャム女史と知り合う。もう何十年も日の光を見ていず、陰湿な屋敷で世捨て人の日々を送っているミステリアスな女性だ。彼女には養女のエステラというピップと同じ年頃の少女がいて、とんでもない高慢ちきな小娘なのだが、読み進めるうちに、ハビシャム女史の隠遁生活、エステラの高慢さの理由が明らかにされる。そうしたことを知る由もないピップはエステラの美しさに圧倒され、自分もエステラと釣り合うようなジェントルマン(紳士)になりたいと願う。

ミセスジョーは暴漢に襲われ、脳や身体機能に重傷を負い、寝たきりの身となる。幼馴染の少女ビディが介護役を買って出る。ピップ少年は一人前の鍛冶屋となるべく修業に精を出すが、エステラへの思慕の念が募るにつれ、仕事にも自分の境遇にもますます嫌気が差してくる。

再読していてピップに「あきれる」シーンがある。ビディに対する無神経な発言だ。私は男だから女性の気持ちは分からないが、これはとても異性に対して失礼な物言いだろう。ビディにはエステラと比較になるような美しさはなかった。むしろ「平凡な」(common)顔立ちの少女だった。だが、彼女はエステラにはないものがあった。「愛想が良く」(pleasant)「健やかに育った」(wholesome)「気立ての優しさ」(sweet-tempered)だ。

ピップがジョーに弟子入りして一年近く経過。ピップは何とか今の単調な暮らしを脱却して、ジェントルマンになりたいと悶々とした日々を送っている。ある日、ビディを誘って湿原を散歩していて、ピップは心置きなく語れるビディに自分の心境を吐露する。「僕は今の自分に全然満足できないんだ。仕事にも人生も不満だらけだよ」(“I am not at all happy as I am. I am disgusted with my calling and with my life.” )と。その上で、ジェントルマンになりたいのは、ハビシャム夫人の屋敷で出会った比類のないほど美しいエステラの心を射止めたいがためだということも白状する。さらにピップは次のように続ける。

「もし僕が君に恋するようになれば、・・・僕たちは長い付き合いだから、僕がこんな風なこと言っても、君は気にしないよね?」

「あらあら、そうよ。全然気にしないわ」とビディは言った。「私に気をつかうことなんかないから」

「もし、そうなってさえしまえば、それで万事解決するんだが」

「でも、あなたは決してそうなったりしないことよ」とビディは言った。

( “If I could get myself to fall in love with you, --you don’t mind my speaking so openly to such an old acquaintance?”

“Oh, dear, not at all!” said Biddy. “Don’t mind me.”

“If I could only get myself to do it, that would be the thing for me.”

“But you never will, you see,” said Biddy.)

男は誰もこのような愚かさを経て成長するのだろうか。

(写真は、ロンドンは再び好天に。爽やかな初夏の日差しの下、テムズ川河岸の光景。私は初めて見たミレニアムブリッジ(歩道橋)は2000年の完成とか)

チャールズ・ディケンズ (Charles Dickens) ①

- 2012-06-19 (Tue)

- 総合

今年はディケンズ生誕200年の年に当たる。ディケンズは英国民に今なお最も親しまれている作家の一人のようだ。そこかしこで生誕200年を記念したディケンズの展示会が催されている。私もロンドン到着以来、二つの展示会に足を運んだ。ディケンズと言えば、ビクトリア時代を代表する作家。ロンドンを舞台に数々の名作を発表しており、ロンドンに最もゆかりの深い作家とも称される。

ディケンズの名作の中から、“Great Expectations”(邦訳『大いなる遺産』)を取り上げてみたい。物語の主人公はピップという名の孤児の少年。ピップ少年が7歳のころから物語は始まる。満足な公教育を受けることなく、ピップはほどなく同居している義兄のジョーが営む鍛冶屋の徒弟となる。ビクトリア時代の英国ではピップのような小学生ぐらいの少年が仕事(奉公)に就くことは珍しくはなかったのだろう。今の「物差し」から見れば、酷な話だが。

ピップは孤児とはいえ、肉親がいた。かなり年の離れた姉で、ジョーと所帯を持っている。この姉が凄い。彼女の機嫌を損ねると、ピップもジョーも「破壊の嵐」(rampage)を覚悟しなければならなかった。小説を再読していて、私にはこの姉がかつてのプロレスラー「アブドラザブッチャー」のように思えてならなかった。肉親の情愛は皆無に近かったようだ。彼はいつもことあるごとに、いや、ことがなくとも、姉にきつくたしなめられる。第一、ピップは姉を呼ぶ時、「ミセスジョー」(“Mrs. Joe”)と改まった呼びかけを強いられていた。

ある日、ピップが住む村の近くで囚人を運ぶ老朽船(hulk)から囚人が脱走して大騒ぎとなる。ピップは姉やジョーに「囚人を運ぶ老朽船って何?」と尋ねる。

It was too much for Mrs. Joe, who immediately rose. “I tell you what, young fellow,” said she, “I didn’t bring you up by hand to badger people’s lives out. It would be blame to me and not praise, if I had. People are put in the Hulks because they murder, and because they rob, and forge, and do all sorts of bad; and they always begin by asking questions. Now, you get along to bed!”(ミセスジョーにとって限界だった。彼女はすぐに立ち上がると、「この坊主、よく聞きな。あたいはお前をなんにでも首を突っ込んで人様を困らせるために手塩にかけて育てたわけじゃないんだ。そうなったら、あたいの面目なんて台無しだ。人殺しや泥棒を働いたり、偽金をこさえたり、ありとあらゆる悪事を働く人間が乗せられるのが囚人船なんだよ。でそういった人間はまず、あれこれ質問をすることから身を持ち崩すんだ。さあ、分かったら、とっとと寝ちまいな!」と罵った)

好奇心一杯の少年にこのような物言いはないだろう。私も子供の時から、よく人に物を尋ねていた性分だから、ピップに深く同情せざるを得なかった。

ピップは姉の情愛には恵まれなかったが、ジョーにはとても可愛がられた。ジョーは読み書きはできないが、気のいい男でピップにとっては義兄というより、友達のような近しい間柄になる。ジョーのいない暮らしは少年にとって息が詰まるような生活だったろう。

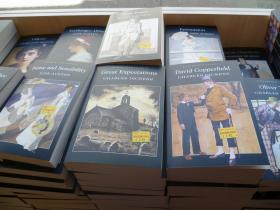

(写真は、ロンドンの書店では必ず目にするディケンズの著作)

大聖堂の日本語ガイド

- 2012-06-18 (Mon)

- 総合

巡礼者や観光客で大賑わいのカンタベリー大聖堂。ここに今年初めから日本語で案内してくれる大聖堂認定のボランティアのガイドがいると小耳にはさんで、大聖堂を訪ねた。英国人と結婚して、滞英40年になるジュンコさん。日本出身のガイドは彼女が初めて。

現れたジュンコさんは両肩からパリアム(pallium)と呼ばれるオレンジ色の肩掛けをしていた。真ん中に大聖堂の認定ガイドであることを示すバッジが見える。「この装いがガイドである証なんです」と説明してくれた。ジュンコさんは「私はクリスチャンでもありません。ただ、せっかく3年前からカンタベリーに住むことになったので、とてもここが気に入ってますし、少しでもお役に立てないかと思ってガイドの公募に応募してみたのです。ここの歴史もよく分からなかったので、猛勉強しましたよ」と笑いながら振り返った。

ジュンコさんの案内で大聖堂の中をゆっくり歩いた。かつては巡礼者が自由に集える場だった「身廊」からスタート。頭上高くゴシック様式の柱がそびえ、見上げると圧倒されそうな感じだ。「身廊」から礼拝が行われる「クワイヤ」(聖歌隊席)に進む。「クワイヤ」には私は先日、「夕べの祈り」で足を運んでいる。

前から一度は訪れたいと思っていた場所があった。1170年に起きた大司教トマス・ベケットの惨殺事件の現場だ。「剣先の祭壇」とも呼ばれている。ここで聖トマスはイングランド国王ヘンリー2世の意を受けた4人の騎士により惨殺された。厳粛な気分で、死後列聖された聖トマスの遺体が1170年から1220年まで埋葬されていたクリプト(地下聖堂)に。写真撮影禁止。私語も遠慮しなくてはならないとか。「このクリプトで数々の奇跡が起きたと言われています。それで多くの人が貢物を持ってここに来ているのです。あそこの高いところに二つの窓が見えるでしょ。あそこから修道士たちがそうした貢物が盗まれないように見張っていたそうですよ」とジュンコさんは説明する。

チャプターハウス(参事会会議場)は修道士がベネディクト修道会の会規を学んだ場。上部の窓枠にはめられた42枚のステンドグラスに、歴代の国王や大司教の人生の象徴的場面が物語のように描かれており、ジュンコさんが語るさまざまなエピソードが興味深かった。

ジュンコさんが英国に初めて足を踏み入れたのは1972年のこと。関心のある宝石と好きな英文学の勉強をすることが目的だった。縁あって英国人男性と結婚して一児の母親となる。「英国内でいろいろ移り住みましたが、カンタベリーが一番気に入っています」

「私がガイドに認定されたのは、日本人観光客を念頭においているのでしょう。ただ、まだ、私は日本人客を案内したことは少ないんですよ。カンタベリーは日本人観光客の数はロンドンに次いで多いのですが、大聖堂をゆっくり見たいという方は少ないようです」

ジュンコさんのガイドは約1時間15分程度。大聖堂への入場料金9.50ポンドのほかにさらに5ポンドが必要。漫然とした散策では知ることのできない大聖堂の「秘話」に触れることのできるひとときであることは請け合える。

(写真は上から、大聖堂ガイドのジュンコさん。「剣先の祭壇」。チャプターハウスの片方の窓のステンドグラス。大聖堂の庭で見かけた猫。時々死んだふりをするとか)

ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) ④

- 2012-06-16 (Sat)

- 総合

チョーサーは1343年ごろに生まれ、1400年に没したと伝えられている。父親はワイン商だったというから、決して高貴な出ではなかったことになる。だが、裕福さからか英王室にコネがあり、国王エドワード3世に仕えて従軍したり、ロンドンの港で税関の幹部職員となったり、やがては治安判事、ケント州を代表する議会の議員にも任じられるなど、多岐にわたり実り多い仕事に従事している。

その一方で詩人としても活動。興味深いのは、14世紀のイングランドはフランス語が王室や議会、教育の場での公用語であり、にもかかわらず、チョーサーは英語で作品を書くことを選択したことだ。Middle English と呼ばれる「中英語」で、ライム(rhyme、脚韻)を英語詩に定着させたのもチョーサーと言われる。

14世紀にはこの国でフランス語が幅を利かせていたとは! その辺りのことを知りたいと思っていたら、格好の人物に遭遇した。地元のケント大学で中世英文学を教えているピーター・ブラウン教授。昨秋 ”Geoffrey Chaucer” という書をオックスフォード大学出版部局から刊行したばかりだ。

「私は学生時代に“The Canterbury Tales” に白旗を掲げました。残念ですが」

「スペリングやすたれた語彙を別にすれば、チョーサーの英語と現代の英語は真っ直ぐにつながっています。彼の英語は事実、現代英語の起源と見なされる英語です」

「彼の時代はフランス語が主流だったのですね?」

「西暦1066年のノルマン・コンクェスト以来、イングランドでは支配者階級の言語はフランス語となります。チョーサーも当時の伝統に沿えば、フランス語もしくはラテン語で書いたのでしょうが、イングランドは当時フランスと百年戦争を戦ってもいました。イングランドとしてのアイデンティティーを育むために、あえて庶民の言語である英語を選択したという見方もできるかもしれません」

「彼はなぜ、巡礼というテーマを選んだのでしょうか?」

「チョーサーは人生の後半に最後に手がけたのがこの代表作です。彼は商家の生まれですが、幸運にも、宮廷も含め、普通の人が経験できない多彩な経験をしています。そうした諸々の経験を投じるには、多くの人物が登場する巡礼が最適だったのでしょう」

「チョーサーは英文学の中でどういう位置にいる作家でしょうか?」

「4月は最も残酷な月であると書いたTSエリオットの『荒地』は、『カンタベリー物語』を念頭に置いています。彼が重要な作家であり続けるのは間違いありません。一つ忘れてならないのは、チョーサーが『カンタベリー物語』を含めた作品を書いた時、印刷技術はまだ誕生していません(注)。彼は自分の作品を人前で読み上げられる舞台芸術として書いているのです。聴衆が耳を傾けて楽しむ作品です。だから、聴く人の印象に、記憶に残るように、脚韻を踏む詩文を作る必然性があったのです。シェイクスピアも同様ですが」

(写真は上が、チョーサーの人生を当時の時代そして現代とのかかわりの視点でとらえた近著を手にしたブラウン教授。下が、ケント大学の古本市。夏季休暇で学生はまばら)

ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) ③

- 2012-06-15 (Fri)

- 総合

カンタベリーには大きくはないが、この地の特異な歴史を紹介した博物館がいくつかある。そうした博物館を見学して以下のことを学んだ。カンタベリーの信仰の地としての歴史は西暦597年にローマ法王がサクソン人にカトリック教を信仰させるために、修道士アウグスティンを派遣したことに由来する。アウグスティンは初代大司教となる。

カンタベリーはそれ以来、カトリック信仰の聖地となるが、巡礼の地として一躍脚光を浴びるのは、1170年にカンタベリー大聖堂のトマス・ベケット大司教が国王ヘンリー2世の臣下に殺害された以降のことだという。ローマ法王は死後すぐに彼を聖人に列する。聖トマスは質実さで知られた人物でもあり非業の死を遂げたことから、彼が手厚く葬られた大聖堂は国内外から多くの人々が巡礼する地となった。

巡礼はまた、多くの市井の人にとって一生一度の楽しみだったのだろう。博物館の資料でも “Most came to St Thomas to be cured of afflictions; some to offer thanks, some out of piety, some sent as penance. Others, no doubt, in holiday mood came to see a new town with its fairs and attractions and hospitality.”(多くは聖トマスに病いを癒してもらうために来た。感謝の念を捧げるために、あるいは敬虔な心から、また罪滅ぼしの気持ちから来る者もいた。またある者は縁日があり、催しがあり、滞在が心地よい新しい町を見るためにやってきたことも間違いないだろう)と紹介されていた。

“The Canterbury Tales” はチョーサーの死後600年以上経過した今読んでも考えさせられるエピソードが多い。法廷弁護士(sergeant at law)が語るお話はローマの美しく気高いプリンセス、コンスタンスの波乱に富んだ物語だ。彼女に恋をしたシリアのスルタン(君主)は彼女と結婚するため、キリスト教に改宗することを選択する。だが、スルタンの母親は息子の改宗に激怒し、婚姻の宴の後、息子のスルタンを含め、改宗した臣下を全員惨殺。コンスタンスは船に乗せられ、荒海に追放される。コンスタンスは最終的には流れ着いた地で良き伴侶を得て、最後はローマで父親と一緒に幸せな日々を送るが、宗教の違いが今なお、欧米とイスラム世界の現在に至る確執を生んでいること、さらにはシリアやリビアなどイスラム圏の今の泥沼を考えると複雑な心境にならざるを得ない。

“The Canterbury Tales” は風刺や機智に富んだ文章も多い。私のような者には次のような洞察は勇気づけられる。騎士のお話に出てくる文章だ。

The old, in fact, have a great advantage:/Wisdom, experience, belong to age./You can outdo the old, but not outwit.(年老いた者は実際大きな利点に恵まれている。知恵、経験は年齢を重ねて身につくものだ。若い者は老人を体力的に圧倒することはできるが、知力でまさることはできない)。スマートフォンなど触ったこともないアナログ人間の私だが、そうなりたいものだと願う。

(写真は上が、今回の旅に持参した本“The Canterbury Tales”。下は、カンタベリーの通り。フランスから教師に引率されて団体でやって来る中高生が異様に多く、フランス語を話していなければ、私には地元の子供たちと区別などできない)

ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) ②

- 2012-06-14 (Thu)

- 総合

“The Canterbury Tales” が書かれたのは14世紀後半、1387年ごろのことと見られている。フランス貴族出身のヘンリー2世を祖とするプランタジネット朝と呼ばれる中世王朝の時代だ。日本なら室町時代に当たる。

物語はロンドン中心部のテムズ川南岸にあるSouthwarkの宿から始まる。宿に集った29人の巡礼者たちに宿の主人が提案する。皆さん。巡礼の道中、それぞれが往路で2つ、復路で2つ、計4つの話をしようではありませんか。その中で最も面白い話をした方に私が最後にこの宿でご馳走を差し上げることを約束いたしましょう。皆、この提案に同意する。騎士に粉屋、料理人、托鉢僧、主婦、医師、司祭、尼僧など、身分も職業も雑多な顔ぶれの巡礼者たちだ。(Southwark、サザックと発音するらしい。理解するのに手間取った)

口火を切ったのは騎士(knight)で、ギリシアを舞台にして二人の貴公子が一人の美しい姫を争う壮絶な恋物語が語られる。“All’s fair in love and war… /For love, all man-made laws are broken by/Folk of all kinds, all day and every day. /A man is bound to love, against all reasons.” (戦争と恋愛では何をしても許される。[中略] 恋愛に関する限り、人間が作った規則を後生大事に守る者などいるものか。道理がどうあれ、人間は誰かを好きになってしまったらどうすることもできないようにできているのだ)といった表現に出合うと、人間の営みは古今東西、何ら変わりがないのではないかなどと思ってしまう。

傑作は粉屋(miller)のお話だ。ここで活字にするのは少しはばかられる思いもしないではない。しかし、この国では中世の時代にこれだけの破天荒なお話をしたためる「余裕」があったのだ。脱帽の思いだ。

今で言えば、「下ねた」大好き人間と思われる粉屋のお話はオックスフォードが舞台。大工出身の金持ちの爺さんの家に、貧しい大学生の若者が下宿している。爺さんには若くてきれいな妻がいる。若者はこの妻と恋に落ち、女も若者に寄り添うことを約束。若者は策略で爺さんを町中の笑い物にする。その過程でこの女に惚れた別の若者が真っ暗闇の深夜、爺さんの家の窓の外から女に愛をささやくシーンがある。甘い口づけを求める若者に女はむき出しにしたお尻を付き出す。それと知らない若者はそのお尻の「奥深く」キスをして、あれ、変だなと思う。原文では “Girls don’t have beards, as he knew well enough,/And what he’d felt had been hairy and rough.”(女性はひげなど生やしていないものだ。そんなことなど分かり切っている。でも自分が今、感じたものは毛深くてざらざらしているではないか)

オックスフォードで出会った文学散歩の案内人、デイビス氏が「あの粉屋のきわどい(risqué)お話は当時のオックスフォードで時に暴力事件にも発展した“town and gown” の関係が背景にあります。タウン(町の人々)とガウン(学生、教職員)との微妙な確執。チョーサーはガウンの側に同情的だったのかも」と語っていたことを思い出した。

(写真は上が、モダンな装いに変身しつつあるサザック周辺の街並み。右手のまだ建設中の塔はヨーロッパ一の高層ビルとか。下が、久々に晴れた13日の快適なカンタベリー)

ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) ①

- 2012-06-13 (Wed)

- 総合

ロンドンのビクトリア駅から列車に乗って一路東、ケント州のカンタベリーに向かう。“The Canterbury Tales”(邦訳『カンタベリー物語』)の舞台だ。チョーサーが14世紀にこの紀行本を書いた時にはロンドンからどれだけの日時がカンタベリー巡礼に必要だったのか知らないが、今は列車で約1時間半もあれば目的地に到着する。

私は大学で英語科専攻だったため、1年生の時に、英文学の講義でこの本に遭遇した。正直に言うと、完全にお手上げだった。メルビルの『白鯨』は少しは「抵抗」することができたが、これはほぼ最初から「戦意喪失」。よく覚えていないが、とにかく英語が難しくて、二三回講義に出ただけで後は出席を忌避した。物語自体もそう面白いとは思わなかった。イソップ物語の「酸っぱい葡萄」のようなものだ。

再チャレンジしたのは7、8年前のことだ。書店の原書コーナーでふと目にして、今なら読めるかなと手にしてみた。古い英語なので至る所で意味がよく分からない表現が出てきたが、実に面白い。あれ、こんなに面白い作品をどうして毛嫌いしたのだろうと不思議に思うとともに残念でならなかった。おそらく、私の学生時代にはチョーサーが実際に書いた英語に限りなく近い古文の英文の本を読まされたのではないかと推察される。

私が後年手にしたのは、私の卒業後の1985年に詩人のデイビッド・ライト氏の翻訳で刊行されている本だ。裏表紙には “David Wright has translated the Tales with crisp brilliance and fidelity into classic verse…”(デイビッド・ライトが新鮮な流麗さと正確さで最高級の詩歌に翻訳・・・)と紹介されている。確かにこの翻訳本に出合わなければ、私は “The Canterbury Tales” の面白さを味わうことは一生なかっただろう。

さて、カンタベリーに到着。ここは小さい町だから、予約していたB&Bに歩いて行けるのも嬉しい。だがカンタベリーも雨で、しかも寒い。(夕食を食べたレストランは暖炉で火が燃やされ、主人は6月になって火を燃やすのは珍しいと語っていた)。とりあえず、観光名所の “The Canterbury Tales” に足を運ぶ。物語のハイライトが映像や録音などで楽しめる場所だ。入場料8.25ポンド(約1100円)で、時間にして約35分。受付で英語(日本語もある)の案内テープが流れる受話器を受け取る。たまたま居合わせた英バーミンガムから来た中年の女性二人連れと一緒にさせられ、物語の「巡礼」を追体験した。

この後、近くのカンタベリー大聖堂に向かう。ここも入場料がいる。9.50ポンド。午後4時過ぎだったため、わずか1時間少ししか時間が残されていない見学にこれだけの入場料を支払う気にもなれない。宿の女主人が、午後5時半からは “Evensong” と呼ばれる「夕べの祈り」があり、これは誰でも無料で大聖堂の中に入れると言っていたことを思い出す。後刻足を運ぶと本当にすっと入れた。30分ぐらいの祈りだったが、私のような不心得者でも「来て良かった」というひと時を過ごすことができた。

(写真は上から、カンタベリーも予想以上に観光客で賑わっていた。フランスに近いこともあり、フランス語が飛び交っていた。大聖堂の外観。「夕べの祈り」が終わり、礼拝堂から引き上げる観光客の人々。祈りの最中は写真撮影禁止)

イングリッシュ・ブレックファースト

- 2012-06-11 (Mon)

- 総合

ロンドンに到着して丁度一か月が過ぎた。早いような遅いような。居心地が良いような悪いような。かつて知ったるロンドンと同じような違うような。

到着した最初のころは涼しい快適な日々が続いていた。それが、このところ、ずっと雨模様だ。本日月曜も朝から雨が降り続いている。これでは日本の梅雨と何ら変わりがないではないか。ロンドンっ子に言わせれば、雨と風はロンドンに付き物だから上手に付き合いなさいということになるのだろう。彼らは昔も今も少々の雨はものともせず、傘も差さずに歩いている。意味合いは少し異なるが、さすが “keep a stiff upper lip”(感情を表に出さない、困難に耐える)お国柄の人々ではある。

ここらで食べ物のことを少し書こうかと思う。正直に言うと、少々本物の日本食が食べたくなっている。というか、夕刻は芋焼酎、できれば黒霧の水割りで、塩昆布を乗せた冷奴にごま油をかけたものや「いたわさ」(板山葵、とこういう漢字を当てるらしい、初めて知った)を肴に一杯やりたくなる。

ロンドンは日本食(系)レストランがやたら増えた印象だ。大きな駅のコンコースを歩いていると、寿司やお握りを置いてある小さなショップもよく見かける。日本語名の居酒屋風のレストランもそこかしこにある。韓国系の人がやっている店が多いような気がする。食欲に負けて何軒か入ってみたが、味は正直いただけなかった。特にラーメンはひどかった。料金だけは日本円に換算すると、文句を言いたくなるほど高い。美味い店もあるのだろうが、そういう店のお値段はまた格段と高いことだろう。

節約旅行をしている身ゆえ、10ポンド(約1400円)を超える料金は良心がとがめる(ような気がする)。最近は定宿にしているB&Bの近くに美味くて安いレストランを二つ見つけ、ここによく通っている。お腹一杯になって5ポンドでお釣りがくる。

朝はB&Bだから朝食が出る。一応、素朴なイングリッシュ・ブレックファーストが食べられるのだが、最近は食傷気味。かゆのようなポリッジにトーストとティーで間に合わせている。今朝はトーストも遠慮して、ポリッジとティーだけで朝食を済ませた。

イングリッシュ・ブレックファーストに関しては、この国の作家、サマセット・モームの名言が有名だ。モームはイングランドの食べ物なんてとても好きになれないとのたまった友人に対して次のように言ったとか。“All you have to do is eat English breakfast three times a day.”(簡単なことだよ。朝食を日に三度食べればいいだけのことだ)

まあ、確かに時々、お、これはいけるというものに出合わないでもないが。私には「納豆と豆腐、万能ネギたっぷりの味噌汁にご飯、おかずが一皿」あれば最高の朝食だ。

おそらく高級ホテルや高級カフェでは味も値段も格別のイングリッシュ・ブレックファーストが供されているのだろう。私もこの旅を終えるまでにはそういうものを一度は味わいたいものだと願っている。イングリッシュ・ブレックファーストはモームの言が効いているわけではないだろうが、朝昼晩、いつでも注文ができる。

(写真はこれまでに食したイングリッシュ・ブレックファーストを順不同で。レストランで注文すれば値段はだいたい、ティーを付けて5ポンドから8ポンド辺り)

サフォーク・ウールピット

- 2012-06-10 (Sun)

- 総合

ロンドンのリバプールストリート駅から列車に乗ること約1時間半、サフォーク(Suffolk)地方のウールピット(Woolpit)という人口約2千人の小さな村を訪れている。サフォークはイングランド東部にあり、より大きい呼称では東アングリア(East Anglia)の一角を占める。ロンドンから日帰りも不可能ではない地方だが、再訪のチャンスは極めて薄いので、週末をここの民宿B&Bで過ごすことにした。

ウールピットに来たのは、ここで金曜夜に “Great Expectations” (邦訳『大いなる遺産』)の劇が上演されることを知ったからだ。ウールピットでは毎年この時期に10日間ほど文化祭的なフェスティバルを催しており、この夜は地方を公演して回る劇団がチャールズ・ディケンズの名作を上演することをネットで見つけた。主催者は村のフェスティバル実行委員会のようなグループ。ロンドンから列車と、常識の範囲内の料金のタクシーで村まで行くことが可能なことを確認した上で実行委の一人、ジェニーさんに電話を入れた。こちらの意図を伝えると、ジェニーさんは「いらっしゃいな」と応じ、村への「道順」を教えてくれた。

パブを兼ねている民宿に着いて、公演30分前の夜7時ごろ、会場のビレッジホールに足を運ぶ。ジェニーさんたちは最前列の席を用意してくれていた。入場料の12ポンドを支払い、チケットを受け取る。

ホールはイス席で150席ぐらいのスペースだったろうか。隣のご婦人と話をしていたら、ジェニーさんと実行委の男性が舞台前に出て、「今年もフェスティバルのシーズンとなりました」と挨拶を始めた。「今年は素晴らしいゲストが来てくれました。それもはるばる日本からです」と言うではないか。おお、私のことではないかいな。私は思わず、立ち上がり、かぶっていたハンチングを脱いで、数日前に自分で散髪してすっきりした坊主頭を下げた。皆さん、拍手で歓迎してくれた。「いやあ、照れるなあ」という心境だ。

まさか、ここまで歓迎してくれるとは思わなかった。正直に書くと、私はイングランドの人々はなかなか「敷居が高い」という印象を持っている。私だけではないだろう。スコットランドやアイルランドの人に比べるとその差は歴然としているような気もする。だが、まさにロンドンだけでイングランドを「判断」してはいけないということをウールピットに来て実感した。B&Bのご夫婦もことのほか親切にしてくれる。

土曜日は路線バスで25分走ったところにあるストウマーケット(Stowmarket)という町にある「東アングリア博物館」を訪ねた。ここにある「ビクトリア時代の暮らし」を紹介したコーナーの陳列物を見学していたら、レスリーさんという案内役の女性が声をかけてきた。私の旅の目的を知った彼女は他の展示会場を含め、30分ぐらい付きっ切りで案内してくれた。私が上記のイングランド人の印象のことを率直に語ると、レスリーさんは「ロンドンは大都会ですからそうなんでしょう。ここは田舎ですから、みんな親切ですよ。イングランドの良さをこれから満喫してください」と笑顔で言った。

(写真は上から、ウールピットの村一番の広場。ビレッジホールの公演を前に談笑する村の人々。ストウマーケットの土曜朝市)

ダイヤモンドジュビリー

- 2012-06-08 (Fri)

- 総合

先週末からこのところ、英国はエリザベス女王の即位60年のダイヤモンドジュビリーを祝う「凄まじい嵐」が通り過ぎたかのような日々だった。

ジュビリーの連休期間、オックスフォードにいたので、ロンドンの祝賀ムードには遭遇していなかった。英国の歴史の「節目」の一端ぐらいはこの目に収めておこうと、連休最終日の5日朝、女王が拝礼に訪れるセントポール寺院に足を運んだ。寺院の周囲はもちろんのこと、寺院に続く通りは多くの人たちが女王の到来を待ち構えていた。寺院の前では、王室制度に反対し、リパブリック(共和国)を訴える人たちが “9500 Nurses or One Queen?”(女王一人の維持費で9500人の看護婦を増やせるのに)などという抗議のプラカードを掲げて気勢を上げていた。しかし、すっかり多勢に無勢の印象・・・。

メディアもお祝いムード一色だった。高級紙ガーディアンや日曜紙オブザーバーなどは論説で「王政から共和制へ移行が理想」といった社論を展開していたが、一面や社会面ではさすがに国民の祝賀模様を丁寧に報じていた。

私が若干違和感を覚えたのは、普段は冷静な客観的報道で知られるあのBBC(英国放送協会)が朝夕のテレビやラジオで、かなり興奮したレポートを繰り返していたことだ。リポーターがジュビリーを祝う人々の熱気に影響されてか「はしゃいで」いる印象さえ受けた。日本でNHKがあのようなレポートをするのは想像しにくい。

英国の中でもそうした大はしゃぎを苦々しく思っていた人は少なくないようだ。特に、英国からの独立の機運があるスコットランドは結構冷めていたと伝えられている。5日のガーディアン紙にはそうした読者の意見が掲載されていた。「ジュビリー報道ではBBCは王室のチェアリーダーとなる政治的に危険な決定をした。失望感を禁じ得なかった」「キャメロン首相は英国民が女王と同じ思いでこの60年を乗り切ってきたということをテレビで語っていたが、大間違い。私は王室廃止論者ではないが、貧しい暮らしをしている国民の多くが女王と同じ思いをしていると考えるのは浮世離れした認識だ」「冷ややかな受け止めはスコットランドだけではない。私が住むウェールズでも似たようなものだ」

英国民の大多数がエリザベス女王を敬愛していることに異論をはさむものではない。だが、私は今回のジュビリーの喧騒を見ていて、1990年代のロンドン支局勤務時代によくメディアで目にした言葉 “feel good factor” を思い出していた。私の電子辞書には「(経済の)好感材料」と紹介されている。

経済苦境に悩む欧州。英国も例外ではない。何とか、皆で「フィールグッドファクター」を享受しようとしているかのようでもあった。「何しろ、我々英国には独仏や、あの米国も縁のない王室がある。その上、我々に60年も尽くしてくれている女王がいるのだ。それを世界に見せてやろうではないか・・・」という感じが透けて見えるような気がする時もあった。あと50日ほどで、もう一つの「フィールグッドファクター」となりそうな五輪がやって来る。(おまけのつづきがあります)

(写真は上から、セントポール寺院の前の人だかり。抗議のプラカードも。至近距離でシャッターを適当に押していたら、車中の女王の笑顔を運よく撮影。デジカメは凄い!)

ルイス・キャロル (Lewis Carroll) ④

- 2012-06-07 (Thu)

- 総合

最終章の「アリスの証言」が印象に残る。姉のひざまくらで目覚めたアリスは自分の身に起きたことを姉に話して聞かせる。お姉さんは「本当に不思議な夢を見たのね」と優しく妹をいたわり、「さあ、お茶の時間よ。急ぎなさい」と言う。

アリスが去った後もお姉さんは土手に留まり、夕日を見ながら、妹が見た夢の世界にいざなわれる。そして思う。妹は大人になっても今の「子供時代の素朴で愛情に満ちた心」(the simple and loving heart of her childhood)を持ち続け、いつか自分自身の子供たちにこの日自分が見た不思議な夢のお話をして聞かせ、子供たちの目を輝かせることであろうと。

オックスフォードでは今、地元の人々が中心となって、児童文学、物語の素晴らしさを地域や教育の場で根付かせていこうと、“The Story Museum” を設立する動きが進んでいる。「物語博物館」とでも訳したいところだ。寄付金などですでに建物を確保して、2014年の開館を目指す。「オックスフォードは言わば本そして物語の世界の首都。世界の子供たちに物語に触れる楽しさを広めていきたい」と博物館設立に関わっている広報担当のキャス・ナイチンゲールさんは語った。

英国の著名な児童文学作家のマイケル・ローゼン氏に話を聞く機会に恵まれた。ローゼン氏は「桂冠詩人」(Poet Laureate)に倣い、児童本の優れた作家や画家を顕彰する、この国の「子供たちのためのローリエット」(Children’s Laureate)に5年前に選ばれたこともある多彩な作家だ。

「アリスの物語は単に児童文学と形容していいものか。児童文学の枠に収まらない深い意味合いがあるように思えるのですが?」

「この作品を読めば人それぞれの感想を抱くと思います。私は次のように思います。キャロル(ドジソン)がこの作品を書いた当時、ダーウィンの『種の起原』の登場で、英国ではビクトリア時代の固定観念が根底から揺るぎつつあったのです。キャロルは論理学者です。彼は聡明な10歳のアリスに託して、子供の世界でもそれを試みたのだと思います」

「アリスが最後にトランプのハートの女王にはむかう場面がありますね。女王はアリスに腹を立て、臣下のカードに彼女の首をはねよと命じます。アリスは平気で応じます。“Who cares for you? You’re nothing but a pack of cards.”(それが何よ。あなたたちってトランプのカードに過ぎないんじゃない)。この作品が読まれ続けているのは常識や固定観念に縛られない好奇心一杯の少女アリスの魅力があるからだと思います」

「21世紀の英国には今、アリスのような少女が数多くいるのでしょうか」

「英国の教育は過去20年ほど、画一的教育に陥っています。固定観念にとらわれない柔軟な発想が育まれる環境ではありません。私には11歳の娘がいますが、先日、彼女が自宅に持ち帰ったテストの内容を見て、私は愕然としました。現在の学校教育では独創性(creativity)にあふれた人間は育ちにくい。あなたのお国ではいかがですか?」

(写真は上が、2014年に開館を目指す「物語博物館」。さすが、雰囲気のある建物だ。下が、インタビューに答える児童文学作家のローゼン氏)

ルイス・キャロル (Lewis Carroll) ③

- 2012-06-06 (Wed)

- 総合

この物語が誕生したのは、もちろん、ヒロインのアリスという闊達な少女が実在したからだ。本名アリス・リデル。キャロルことドジソンが勤務していたオックスフォード大学クライストチャーチ・カレッジの学寮長(dean)の娘さんだった。1862年にドジソンはアリスや彼女の姉妹たちと大学近くを流れるテムズ川の支流でボートに乗って遊びに出かけ、アリスたちにせがまれてお話をしてあげた。この時のお話が今なお全世界で愛されている作品となったのだという。今年はそれから150年の記念すべき年になる。

物語の筋をここで書いてもあまり意味がないかと思える。とにかく、地下の世界で繰り広げられるお話は支離滅裂だからだ。例えば、アリスが瓶の液体を飲むと体が小さくなり、ケーキを食べると大きくなるとか。「女王さまのおでましだ」という声が聞こえたので、アリスが待っていると、「体」は薄っぺらいトランプのカードであり、四隅から「手足」が出ている女王様や王様、彼らの臣下の行列がやって来る・・・。

ドジソンは一生を独身で過ごし、アリスのような少女たちとの触れ合いをことのほか楽しんだ。写真の腕も一流で、ドジソンが撮影した可愛いアリスの写真も残されている。

オックスフォードでは、ドジソンとアリスのゆかりの深い場所を歩く1時間程度の散策のイベントも時折催されている。ガイドはオックスフォードを舞台にした文学作品に詳しいマーク・デイビスさん。ドジソンが47年間にわたって暮らしたクライストチャーチ・カレッジの建物や、彼がアリスたちと一緒に歩いた、当時のままに残っているクライストチャーチ・メドウズと呼ばれる湿原の小道などを案内してもらった。散策の後、カフェで少し疑問に思っていたことをデイビスさんに尋ねてみた。

「彼は1898年に65歳で没するまで一生を独身で過ごしていますね」

「オックスフォード大では当時教師(lecturer)は独身であることが義務づけられていましたから、珍しいことではありません。彼は吃音症(注)があり、内気な性格もあって、大人と接するのが苦手で、子供たちと接するのを好んだのです。今よく問題になっている小児性愛者(pedophile)的な要素があったわけではないと思います。彼の日記や文書を読んでも問題とすべきような面は私の知る限りありません」

「彼は大家族の長男として生まれました。自分の家族は持てませんでしたが、弟妹たちから頼りにされ、彼らの面倒を見てあげています。アリスの物語で有名とはなりましたが、それよりも専門である数学で名を成したかったという思いはあったかもれしれませんね」

「アリスの物語が人気を博したのは、挿絵の素晴らしさもあったと思います。当時の一流のイラストレーターの作品ですからね。今も多くの人があの挿絵にも魅せられて、物語に引き込まれているのではないでしょうか。私の観光散策ではお客の半分はあなたのような日本人です」

(写真は上から、ドジソンとアリスのゆかりの場所を歩く観光散策。生憎の雨模様だった。参加費は6.50ポンド(約910円)。クライストチャーチ・メドウズと呼ばれる湿原。左で説明している男性がデイビス氏。川遊びの舞台となったテムズ川の支流)

ルイス・キャロル (Lewis Carroll) ②

- 2012-06-05 (Tue)

- 総合

ウサギの穴に飛び込んだアリスは何とも不思議な世界に遭遇する。体が消えても笑い顔が残っている猫や水ぎせるをふかす芋虫、ブタを赤ん坊のようにあやしている、いや投げ上げている侯爵夫人、トランプのカードの体をした女王様・・・。そうした動物や人物が奇妙奇天烈なやりとりを展開する。

第9章「ウミガメモドキの物語」で原文では次のようなやり取りがある。

“When we were little,” the Mock Turtle went on at last, more calmly, though still sobbing a little now and then, “we went school in the sea. The master was an old Turtle—we used to call him Tortoise—“

“Why did you call him Tortoise, if he wasn’t one?” Alice asked.

“We called him Tortoise because he taught us,” said the Mock Turtle angrily: really you are very dull!”

「ぼくたち、子供の頃には、海の中の学校へかよってたんだ」ウミガメモドキはやっとまたしゃべりだした。だいぶおちついてはきたものの、まだときどきすすりあげたりしてる。「せんせいは年とったウミガメだったけど、ぼくたちゼニガメってよんでた」

「どうしてゼニガメなんてよんだの、ほんとはそうじゃないのに」アリスが口をだす。

「だってぜにかねとって、勉強教えるじゃないか」ウミガメモドキはぷりぷりして、「まったくもう、なんてとろいんだ!」

矢川訳に苦労の跡がしのばれる。ウミガメ(turtle)と陸上・淡水のカメ(tortoise)との表現の違いが背景にある展開だ。アリスは先生も年取っているとはいえ、ウミガメだったんでしょ、だったら、なぜ、リクガメと呼ぶの、という極めて当然の疑問をウミガメモドキに投げかける。tortoiseという発音がtaught usと酷似しているため、上記のユーモラスなやり取りとなったのだが、このおかしみを日本語に忠実に訳出するのは非常に難しいかと思う。「だってその先生は私たちに教えてくれたから、リクガメと呼んでいた」と訳したところで、何のおかしみも伝わらない。

さらに、第10章「イセエビのダンス」で、グリフォン(珍獣?)がアリスに尋ねる。なぜ、whiting(タラ)はwhitingと呼ばれるのか知っているかと。原文では “Do you know why it’s called a whiting?” アリスがなぜと尋ね返すと、グリフォンは次のように答える。 “IT DOES THE BOOTS AND SHOES.” これはもちろん、同じスペリングで同じ発音のwhiting に「漂白剤」という意味もあるから、英文ではこのような頓知(とんち)の効いた答えが生まれる。このおかしみを翻訳するのは至難の業だろう。矢川訳では「タラってどうして魚へんに雪って書くかわかるか?」「考えたこともないけど、じゃあなぜ?」「ブーツや靴を白ピカにみがくから」という「巧みな」やり取りにしている。(この項つづく)

(写真は、アリスの物語の関連グッズが売られている “Alice’s Shop”。アリスのモデルとなった少女が約160年前にお菓子を買っていた馴染みの店で、日本人観光客を含め多くのアリスファンで賑わっている。建物自体は500年の歴史があるという)

ルイス・キャロル (Lewis Carroll) ①

- 2012-06-04 (Mon)

- 総合

正直に告白すると、こんなに面白い小説だとは思わなかった。題名から勝手に「ひみつのアッコちゃん」のような子供向けの童話ぐらいに考えていた。今年始め、とある集まりに参加していて、退屈しのぎに愛用している電子辞書に収蔵されている「世界文学100作品」をいじっていて、“Alice’s Adventures in Wonderland” が含まれていることに気がついた。何気なく読み始めたら、すごく面白そう。帰途、邦訳『不思議の国のアリス』(矢川澄子訳、新潮文庫)も書店で買い求め、同時に読み進めた。

著者のルイス・キャロルは1832年生まれで、教師(数学者)としての生涯を母校のオックスフォード大で送った人物。キャロルは筆名で、本名はチャールズ・ドジソン。アリスの物語は1865年に発表されている。

しばらく読み進めたところで思った。いや、これはやはり子供向けの童話であるのだろうが、この奇想天外さは子供に理解できるのだろうか。大人でも「手を焼く」のではないか。いや、逆に純真無垢な子供たちだからこそ無理なく受け入れることができるのか。

物語は土手の上から始まる。主人公の少女、10歳のアリスはお姉さんのそばに座り、お姉さんの読んでいる本をのぞきこむ。その本には挿絵もないし、会話文もないので退屈してしまう。「挿絵も会話文もない」(“without pictures or conversations” )本なんて何の役に立つのかしらと彼女は不可解に思う。

挿絵はともかく、確かに会話文の少ない小説は読破するのは骨が折れるものだ。この点ではアリスに全く同感だ。日本語であれ、英語であれ、読みたい本があって、ページをぱらぱらめくってみて、会話文があって「余白」というか「白地」がある程度目立つと、私はほっとして「読書意欲」をそそられる。情けない話だが。

話が例によって横道に逸れた。本論に戻ろう。姉さんの本に興味を失ったアリスは暑さもあって、頭がぼうっとしつつある。その時、アリスの目の前を白ウサギが「大変だ、大変だ、大遅刻しそうだ」と言って通り過ぎる。これだけでも普通は「大変」な事態なのだが、白ウサギが着ていたベストのポケットから時計を取り出して時刻を確かめる所作までした時に、アリスは思わず立ち上がったと述べられている。すごい出だしだ。

邦訳本は随所に翻訳の工夫がうかがえた。例えば、第3章の表題 “A Caucus-Race and a Long Tale” は「堂々めぐりと長い尾話」との訳。もちろん、これは人間の言葉で「お話」をするのがネズミなので、「お話」の taleと同音のネズミの「尾」のtail をかけているのだ。インコやアヒル、ワシなどの動物から話をせがまれたネズミが「わたしのは、長い悲しいお話なんでね」とネズミは言う。これに対し、アリスは「たしかに長い尾生やしってとこね」とネズミのしっぽにつくづく見とれながら、・・・」と訳されている。「お話」とネズミが長い尾を生やしていることをひっかけた巧みな表現だ。原文では “It IS a long tail, certainly,” said the Mouse, looking down with wonder at the Mouse’s tail…. となっている。

(写真は上が、ロンドンで改めて買い求めた “Alice’s Adventures in Wonderland” 。価格は5.99ポンド(約840円)。下が、新潮文庫の邦訳本『不思議の国のアリス』)

オックスフォードへ

- 2012-06-01 (Fri)

- 総合

ロンドン郊外のヘイズという町にあるホテルをこの日出て、列車でオックスフォードに向かう。目的は “Alice’s Adventures in Wonderland” (邦訳『不思議の国のアリス』)の舞台となったゆかりの地を訪ねることだ。

木曜日の午前11時過ぎという時刻ゆえか、3両編成の列車は空席が目立つ。新聞に目を通しながら、車窓の光景を見やる。ほどなく、車窓一杯に「緑の絨毯(じゅうたん)」が広がる。日本ではあまり目にしない光景だ。英国は単に国土の面積で比較すれば日本より小さい国だ。ただ、山林の多い日本に比べ、平野部により恵まれているためか、鉄道やバスの旅で味わう「解放感」は日本より勝っているかと思わざるを得ない。

1時間40分ほど経過してオックスフォードに到着。駅を出て、キャリーバッグを引きずりながら、中心街を歩いてみる。さすがにロンドンと比べればのどかな印象を受ける。少しお腹が空いていたので、今日は、普段食べないランチを食べることにして、カフェの中に入ってみる。ゆったりした空間の壁の書棚に、雰囲気のある古書が並べてある。オックスフォード大学を抱え、「文教の街」という感じがしないでもない。

ここではB&B(ビーアンドビー、bed and breakfast)と呼ばれる「朝食付きの民宿」を予約していた。「民宿」のような宿だから、ホテルよりも割安。私が泊まる宿は一泊38ポンド(約5300円)。探せばもっと安いところはあるのかもしれないが、ネットもできるようになっているし、電話で予約を確認したご主人の対応が親切でここに決めた。

オックスフォードの中心部からバスでB&Bに向かう。24時間以内なら市内乗り放題の切符が4ポンド(約560円)だった。それはそれで助かるのだが、面食らったのはバスの中で「次の停留所」の表示もアナウンスがなかったことだ。自分が降りる停留所の名前は分かっていても、それがいつやって来るのか皆目分からない。こんなバスには乗ったことがない。困ったなあと思案していたら、私の様子に気づいたインド系の男性乗客が声をかけてくれて、目指す停留所が次であることが分かり、ほっとした。

もちろん、運転手さんに聞けばいいことだが、そう簡単にいかないケースもある。一緒に下車したインド系の男性もB&Bのご主人も「この辺りは田舎ですから、次の停留所の表示はないんですよ。あなたの言うことはもっともです」と語っていた。私の場合は乗車前に自分の下車停留所を告げていた運転手が、バスが出発する前に交代していたことに私が気づかなったこともあるのだが。

いや、旅には予期せぬハプニングが付き物。とはいえ、やはり、油断していると、いつ足元をすくわれることになるか分からない。

英国はこの週末から来週火曜まで、エリザベス女王の即位60周年を祝うダイヤモンドジュビリーでお祝いムード一色に染まるらしい。私はアリスが飛び込んだウサギの穴でも探してみることにしよう。

(写真は上から、車窓から見えた「緑の絨毯」。オックスフォードの中心部の通り。広場で週一回開催のマーケット。衣服や骨とう品、古本、アクセサリーなど雑多な品が)