Home > Archives > October 2010

October 2010

大学祭

- 2010-10-29 (Fri)

- 総合

地元紙を読んでいたら、ケニヤッタ大学で大学祭のような催しの案内が出ていたのでタクシーで大学を訪れた。ナイロビの中心部から20キロほど北東にある国立大学だ。

ケニヤッタ大学はもちろん、建国の父、ジョモ・ケニヤッタ初代大統領にちなんだ命名された大学で、1985年の創設。当初は教師を育成するのが目的の単科大学だったが、今は国内7キャンパス、14学部の総合大学に成長、総勢2万5千人の学生が学んでいる。

大学祭の会場であるメインキャンパスの広場を訪れた時、開会式典に続き、歌や踊り、漫談などのエンターテインメントが催されている最中だった。コーラスの出番を終えたばかりの女子学生のグループが隣にやってきて、学生の漫談を大きな笑い声を上げながら楽しんでいる。「屈託が無い」という表現にぴったりの笑顔だ。スワヒリ語が基本の漫談なので、私には理解できない。女子学生だけでなく、一般の人々が交じった聴衆もどっとわいている。どうも、ケニアのエスニック・グループ(民族・部族)の異なる英語のしゃべり方(アクセント)を面白おかしく紹介しているらしい。

広場の周辺部では外国人学生のお国紹介のようなテントが設けられており、中国人学生や韓国人学生グループの模擬店があった。広場で警備に当たる女性の警備員がいたが、私の少ない経験ではたいがいこういう場でも彼女たちは難しい顔をして警備に当たっているものだ。ところが、この警備員は私がそばに立っていると、「今のグループの歌の途中で拍手が起きたでしょ。意味が分かりますか?」と話しかけてくる。「さあ、激励の拍手かな?」と答えると、「その反対です。お粗末だったので、早く退場せよと、一部の聴衆が拍手したんですよ」。「はあ、なるほど」

会場から引き上げる途中のカップルに声をかけた。オースティン君とリリアンさんの二人。二人ともに経済学を学んでいるという。「いい雰囲気のキャンパスですね。私は昔ここで勤務していたが、ケニヤッタ大学には初めて来ましたよ」と声をかけると、「ようこそ、そうです。いい大学ですよ。僕らは楽しく学んでいます」と足をとめてしばし付き合ってくれた。「エスニック(民族・部族)的な問題ですか。正直あまり意識したことはありません。友達になって、メールを交換するようになり、フルネームを知って初めて友達のエスニシティを知ることがほとんどですから」。そばでリリアンさんもうなずく。「僕はルオですが、彼女はキクユです。何の問題もありませんよ」

オースティン君とは翌日、ランチを食べながら、さらに話を聞かせてもらったが、「僕はケニアに生まれて良かったと思っています。他の国に行って学びたいとは思いません」と話した。ランチの後にコーヒーでも飲もうと思っていたら、「すみません。僕はこれから大学祭のステージでラップを披露することになっているんです。もう、そろそろ行かなくては。ランチご馳走様でした」と20歳の若者は足早に喫茶店を後にした。

(写真は、ケニヤッタ大学の大学祭のメインステージ。笑顔が一杯の女子学生たち。キャンパスで1本だけまだ満開のジャカランダの木を見かけた)

活路模索のメディア

- 2010-10-27 (Wed)

- 総合

今回はラゴスの最終日に訪ねた新聞社の編集局長とのインタビューを紹介したい。

「ネクスト」という名の新聞の編集局長のカダリア・アハメドさん。創設されてまだ2年ほどの若い新聞だ。アポイントメントを取り付けて教えられた場所にタクシーを走らせると、倉庫のような建物だった。新聞社が移って来るまで、実際平屋の倉庫だったのだ。

「ネクスト」を創設したのはナイジェリアでは著名なジャーナリストのデレ・オロジェデ氏。彼のメンターであったデラ・ギワ氏が軍政下の1986年に郵便爆弾テロで殺害された後、米国に難を逃れ、記者活動を続け、ルワンダ報道で2005年にはピュリッツアー賞を受賞。彼が帰国後の2008年に立ち上げたのが「ネクスト」だ。

カダリアさんはロンドンで長くBBCの放送記者として勤務していたが、3年前に家族を伴い帰国。カダリアさんの出自は北部のフラニ、夫は南西部のヨルバ。「ロンドンで生まれた子供たちは自分たちの母国のことを知らない。そのこともあって帰国を決意しました」とカダリアさんは語った。12歳の長男と9歳の長女の母親でもある。

帰国後、オロジェデ氏にヘッドハントされた。「新聞のことは全然知りませんでしたが、ネクストは新聞だけでなく、インターネット、携帯電話など多岐にわたるソフトに情報、ニュースを提供する目的で立ち上げられたのです。テレビにいた私は格好の人材と映ったようです」

「購読部数は平日のデイリーが1万部。日曜紙が1万7千部程度でしょうか。たいしたことないと思われるかもしれませんが、この国では最大購読部数の新聞でも4万程度です。でも私たちの新聞は政権トップなど影響力のある人々が読んでいることが購読者調査から分かっています。レイアウトも工夫しており、既存の新聞が追随してきました」

「ネクスト」のインターネット紙面は国内外から毎週40万件のヒットがあり、ナイジェリアでは一番だ。さらに、携帯電話での契約者に緊急ニュースの有料配信をするサービスを開始したばかりだが、これも順調に顧客が伸び続けている。

「単にソフトの拡大だけを目指しているのではありません。正確で信頼できる報道を社是としています。今夏、故人となった前大統領が脳障害で執務不能となっているという特種をいち早く報じたのも我々です」とカダリアさんは語った。

とはいえ、新聞産業が苦境にあるのはこの国も同じ。「ネットでのアクセスをいかに実際の利潤としていくのか。世界中のメディアの共通の課題ですが、それを考えているところです。国の将来に関して言えば、最近汚職で摘発された企業経営者が懲役刑を受けました。汚職の規模に比べればわずかな刑ですが、ナイジェリアではかつてなかったことです。我々の国も着実に変化しているんです」。別れ際、お子さんにどうぞとバッグに残っていたチョコレートを差し出すと、「あらいいんですか。私もチョコレート大好きです」と微笑んだ。

(写真は上が、輪転機の前でカダリアさん。印刷工場をやがて国内のあと2か所に増やす計画があるという。下が、橋の上からラゴスのビジネス街を望む。大都会の眺めだ)

中国の存在感

- 2010-10-26 (Tue)

- 総合

これまでのアフリカの旅で感じたのは露出度を増すばかりの中国人の存在だ。それは道路、公共施設といった大規模なプロジェクト工事の面だけでなく、町を歩いていて、彼らが仕切る商店がずらっと並んでいる光景に出くわすことでも感じざるを得ない。

ダカールでは両側の通りが中国人の商店でずらっと席巻されている大通りもあった。地元のセネガルの人々が売り子になっており、一見違和感はないのだが、商店の奥をのぞくと中国人が店主として控えているのである。地元の若者がこうした店で商品を手に入れ、さらに人通りの多い中心部で小売りしてマージンを稼ぐ図式が定着しているらしい。すでにこの国には3万人の中国人が居住しているとも聞いた。(ちなみに在留邦人は200人に満たない)

地元の人々はどう見ているのか。「一長一短だ。中国の製品は安いから一般大衆でも手が届き、助かる。それを売って歩く若者たちにも雇用の場を提供していることになる。しかし、逆に言えば、セネガルの商品は彼らのものに値段の点で太刀打ちできない。地元の経済が育つ芽を摘んでいるという点では良くない。総合すると、否定的要素の方が大きいかもしれない」。地元の人はそう解説してくれた。セネガル人が不満を抱く点がもう一つ。「彼らはあまり我々と交わらない。食事も自分たちの仲間が営む食堂でする。地元還元が少な過ぎる」

ナイロビに戻ったその日の地元紙に目を通していて、この問題に焦点を当てた特集記事が掲載されていた。「中国:アフリカにとって天恵それとも災い?」という見出しの記事は、アフリカに進出した中国の企業が地元の人々を劣悪な条件で雇用していると批判している。

報道が事実に即したものであれば、特集記事で紹介されている実態は穏やかではない。例えば、ザンビアの鉱山では数週間前、賃金交渉のもつれから中国人の現場責任者らが発砲、作業員13人が負傷。ボツワナでは最近、スタジアムの建設工事で現場の実態を議会関係者に視察させた作業員が中国人の同僚4人に暴力を振るわれ、その4人が逮捕された。その他、記事によると、中国側がセメントとかペンキとかいった資材を現地調達せず、自国から運んでいることも不快感をあおる一因となっている。

中国の近年のすさまじいアフリカ進出が地元の人々に感謝され、両者の草の根での信頼関係強化につながるのか。これからが真価の問われることになるのだろう。

(写真は上から、ダカール市内の大通りの中国人が店主の商店。こうした商店が通りの両側にずらっと並んでいる。中国のアフリカ進出の実態を報じたナイロビの地元紙。ダカール市の郊外の丘に立つ「アフリカン・ルネッサンス」の像。ワッド大統領の肝いりで北朝鮮の会社により建設され、今年4月の独立50周年記念式典でお披露目された。無知や隷属からのアフリカの解放を意味するというが、約25億円の巨額の建設費や女性像がセクシー過ぎるのではなどと、一般の市民からは酷評されている。高さ49メートルで、米ニューヨークの自由の女神像を上回る高さだという。この記事とは関係ない写真だが)

語り部の文化

- 2010-10-25 (Mon)

- 総合

アフリカは世界の他の地域に比べ、文明が栄えなかった大陸だと言われ続けてきている。歴史や文化が書き物として残されていないことも一因しているようだ。セネガルの旅でこれに強く異を唱える人物に出会った。

文化人類学者と出会ったわけではない。ダカールの語学学校のベテラン英語教師と話していてそういう展開になったのだ。ジブリル・アンさん。来年5月には一応定年の60歳を迎える男性教師だった。私も教育学部で英語を学んだ端くれ。日本語とウォロフ語、周辺の言語との発音の差異、教え方などを話題にしていて、話が次のように広がった。

「私たちの国にはさまれる形で南にガンビアという小国がありますが、あの国の多数派のマンディンゴの人たちはKとGが区別できない。それでガラージはカラージとなる。『ルーツ』という小説読んだことがありますか。作者のアレックス・ヘイリー氏が西アフリカから奴隷となりアメリカに連れて来られた先祖の村を探し求める物語です」

「もちろん知っています。その小説は読んだことはありませんが、日本でもテレビドラマが人気になった記憶があります。ずいぶん以前ですが」

「そうです。70年代末のころでしょう。ヘイリー氏が先祖のクンタ・キンテの村を探しあてるかぎとなったのは、米国留学していたガンビアの学生を訪ね、自分の祖母たちから聞かされていた話をしたことです。ヘイリー氏は川の名前を言うのですが、正確ではありませんでした。正確にはガンビア・ボロンゴなのですが、マンディンゴの人々はカンビア・ボロンゴと発音していて、学生はすぐに自分の国だと分かったのです」

アンさんは言った。「キンテがさらわれて行方不明になった後、彼の両親たちは呪術師に所在を尋ねます。呪術師は占いで彼は再び村の土を踏むことになる、ただ、かなり時間が経過してからだと告げます。キンテが奴隷となったのは1775年。7世代後の末裔、ヘイリー氏がその村を訪れたのはちょうど二百年後の1975年のことです」

ナイロビに戻り、書店に走り、「ルーツ」を購入した。1977年にはピュリッツアー特別賞を受賞している作品だ。前半は飛ばし、末尾に至ると、作者がクンタ・キンテの村を訪れる感動の場面が記してある。村の古老が二時間にわたって、村で生まれ死んでいった幾多の人々の来歴をテープレコーダーを回すようによどみなく語っていく。やがて祖母たちから幾度となく聞かされたクンタ・キンテの名前が・・・。

ヘイリー氏は「ルーツ」の中で「西洋文明に住む我々は書物にとらわれ過ぎており、練達の記憶力の可能性を理解できないでいる」と述懐する。アン氏が言う。「アフリカでは語られた言葉は残ると考えられています。書かれなくとも残るのです。我々はこのオーラル・トラディション(oral tradition)を誇りに思っています」

(写真は上が、アフリカの伝統、語り部の力を語る英語教師のアンさん。下が、機中からゴレ島を臨む。左の半島はダカール市内)

(注:「ルーツ」はヘイリー氏のほぼ「創作」であり、彼が訪ねたのは先祖の村か疑わしいこと、呪術師の言葉も仕組まれたものという指摘があることも付記しておきたい)

愛すべき人々だが

- 2010-10-21 (Thu)

- 総合

ダカールでの滞在も本日で終わり。少し無理をして海岸沿いのレゾートホテルに投宿したこともあり、何回か見晴るかす大西洋で、のんびりと漂うことができた。海での平泳ぎがこんなに楽だったとは。もっと長くいたいのだが、月末に南アフリカに飛ぶ予定が控えており、この辺りが潮時かなと思う。

かつてのナイロビ支局勤務時代に西アフリカには何回か足を運んだことがある。チャド、コートジボアール、ブルキナファソという国々だ。いずれもフランス語圏の国々だ。

当時は西アフリカ訪問は楽しみだった。英語圏の国にはない良さが味わえたからだ。まず、食べ物。これは説明するまでもないことだろう。フランスの食文化が地元の料理に反映され、ケニアや南アなどでは到底味わえない風味のものが食べられたのだ。続いて、西アフリカはイスラム教徒が多数派の国々が多く、犯罪に対する厳しい戒律もあってか、旅行の安全という点では比較的安心できた。夜間も割と人々が通りに出ておしゃべりしており、日が暮れると町から人通りが絶える英語圏の国々とはだいぶ異なっているように思えた。今はどうだか分からないが、チャドの首都ヌジャメナでは東京に記事を送るため郵便局を探し、真夜中の町をさまよい歩いたが、そう不安を感じなかったことを記憶している。

さらに言えば、これもフランスの影響だろうか、フランス語圏の国々では女性のファッションが英語圏の国々と比べ格段に垢抜けていたような印象がある。頭に独特の被り物をして、色彩豊かな衣装をまとい、腰を左右に振りながら歩く女性・・・。

セネガルは今回初めて訪れたので昔との比較はできない。正直なところを書けば、もっと活気のある町を予想していたので、その点では期待外れだった。ここでも大多数の人々が厳しい暮らしを余儀なくされていることは、通りで見かける元気のない物売りの若者の数が象徴していた。ダカールの中心部に近い通りでも何度か馬車が走っている光景に出くわしたのにはいささか驚いた。「法律的には禁止されているんだが、仕事を求めて、田舎から出てくる人たちが絶えないから」と地元の人は語っていた。

セネガルは1960年の独立以来、クーデターも民族(部族)や宗教間の政権を揺るがすような衝突もなく、アフリカでは政治的に安定した国の代表格のような存在である。にもかかわらず、国連の規定ではいわゆる「世界最貧国」の一つとして数えられる。基本的には漁業、農業国であり資源に乏しいことも一因しているが、それでも過去半世紀が国民の暮らしを納得のいくほど豊かにしたとは誰が見ても言えないだろう。

国民の暮らしを無視した政治の責任なのか。「我々はもっと一生懸命に働くという心構えを持つ必要がある」(会社経営者)と指摘される国民気質の故なのか。少し物悲しい気持ちで空港に向かった。

(写真は上から、道路のわきでこの国の特産品、ピーナッツを炒る女性。高校生の少女。4人で立ち話をしていたのだが、カメラを向けると、2人は逃げてしまった。金曜日午後のイスラム教の祈り。モスクに入りきれず、あふれた人々は通りに敷物をして祈っていた。写真撮影は禁じられており、背後から撮影。通りを走る馬車)

「ウッジュ」は嫌よ

- 2010-10-21 (Thu)

- 総合

ハリファさんが自宅に招待してくれた。お昼のランチだ。もちろん二つ返事でOKした。ダカール市内の中心部にあるアパートの三階に彼の住まいはあった。ハリファさんは彼のお兄さんが借りているアパートに同居している。

手ぶらでうかがうのははばかられたので雑貨店でジュースとビスケットを少々買って行った。ハリファさんの妻のロッハヤさんと義姉のキンネさんが笑顔で迎えてくれた。ロッハヤさんはハリファさんより4歳若い25歳。彼女は大学院で社会学を学んでいる。

靴を脱いでカーペットが敷き詰められたリビングルームに。部屋の真ん中にビニールのシートが広げてあり、真ん中に食べ物を置いて、それを囲んで食事をすることが分かった。そのうちにいろんな男の人たちが加わってきた。この家で働いている人もいれば、その人の友人とかいう人もいた。

ご飯が出てきた。大きな鍋というか容器に入れられた食べ物だ。ドモダと呼ぶらしい。ライスの上に羊肉が入ったカレーのようなものがかけられている。皆がスプーンですくって食べる。うまい! 辛目のハヤシライスといった感じだ。

それにしても、全く知らない人が来ても、いつもこうやって食べるのだろうか。ハリファさんが説明してくれた。「セネガル人は来る人は誰も歓迎します。我々の言葉ウォロフ語ではテランガと言います。英語だとhospitalityでしょうか。だから我々は食事を用意する時、誰が来てももてなせるように余分に作るんです」。なるほど、素晴らしい「おもてなし」の心だ。セネガルまで足を延ばして良かった。

食事の後、ハリファさんらとしばし雑談。ハリファさんら一家は全員イスラム教徒。話題がイスラム教徒に許される4人の妻をめとる伝統に及んだ。私は女性陣に「夫がもう一人の妻を持とうとするのは嫌でしょう?」と質問した。そうしたら、三人とも大笑いして、「どうしてウォロフ語を知っているんですか。それも質問にぴったりの表現を?」と尋ねてきた。私はわけが分からず、え、一体何のこと?

私が言った英文は “You would not like your husband to have another wife, would you?” だった。この最後の「ウッジュ」というくだりが、ウォロフ語では「ライバル」を意味する表現で、二人目の妻は彼女たちにとって当然「ライバル」となるから大笑いしたのだという。いや、軽口をたたくことの好きな私もそこまでは承知していなかった。

当然、女性陣二人の返答は「夫が二人目の妻を持つのは絶対嫌よ」だった。ハリファさんは「僕らはそれでもそうする権利は有しているけどね」と笑っていたが、新妻ににらまれて、そうするつもりは毛頭ないことを強調していた。

(写真は上から、食事の光景。伝統に従えば、スプーンは使わず、右手でご飯をすくって食べる。レモンをかけると風味が増した。一家は屋上も借りており、その一角で羊を3頭飼っていた。来月にやって来るイスラム教の祝祭のタバスキ=犠牲祭=ではこのうちの1頭、牡の羊が食卓に上る。ハリファさんは我々の国では羊は運命を知っているようです、と笑った)

セネガル相撲

- 2010-10-19 (Tue)

- 総合

ゴレ島を歩いていて、面白い光景を見た。女の子が向かい合ってお互いの手を探りあい、そのうちにがっぷり四つになったかと思うと、投げの打ち合いになり、一人がしりもちをついた。そうしたら、もう一人が大喜びで「勝った、勝った」という感じで小躍りを始めたのだ。まるで相撲のようだなと思った。

これがセネガル相撲との出会いだった。この国の主要言語、ウォロフ語ではベレという。素手で殴ることも許されるベレもあるようだが、私が興味を抱いたのは日本の大相撲に似た、相手を投げ倒し、両手両膝を地面につかせるか、尻餅をつかせると勝負がつくベレだ。

数日前からダカールのガイドをお願いしている学生のハリファさん(29)に案内してもらい、ダカールの数多いビーチの一つに足を運んだ。そこでは朝夕、若者がベレの一流レスラーを目指し、トレーニングに励んでいた。国内には4千人ほどがベレのレスラーとして登録していて、皆が「ブルランブ」と呼ばれる最高位を目指している。大相撲で言えば、横綱だろうか。プロの上級者のバトルとなると、テレビ中継もあり、体に身につけるお守りとか魔よけとかいった装身具なども見物だという。大相撲のように一瞬に勝負がつくものではなく、柔道で言えば組み手の探りあいのような時間が長々と続くとも聞いた。

ビーチでは数え切れないほどの若者がそれぞれ50人程度のチームに分かれ、走り込み、うさぎ跳び、腕立て伏せなどをしていた。その数、千人ほどはいたであろうか。

近くにいた若者にベレの「本番」を見せて欲しいとお願いした。相撲とそっくりの激しい探りあいを経て、投げを打ち合い、片方の若者が右ひざを砂地につけた。相撲だったら、これで勝負ありだが、ベレではまだ決着しない。しばらく激しくやりあった後、片方が投げを食い、砂地に腹ばいにさせられた。これなら勝負あり。

勝負を見守っていたアブドゥル・セクさん(22)は「毎日朝5時にはこのビーチに来て、3時間ほどトレーニングしている。午後は3時ぐらいから3時間ほど。プロになってこれまで2試合戦い、1勝1敗。ファイトマネーも出た。夢はもちろん、ブルランブになること」と話した。セクさんの身長は170センチ、体重85キロ。周囲の若者と見比べてもそう重量級には見えない。「大丈夫だよ。トレーニングでこれからもっと筋肉をつけるから」と意気軒昂だった。

ハリファさんによると、セネガルではサッカーに負けないほど、ベレは人気のあるスポーツだ。「ベレは他にあてのない若者にとって、貧困から抜け出す手っ取り早い手段。だから、彼らはチームに所属し、体を鍛え、一流のレスラーになることを目指すのです」。日本ではかつて「土俵の下には金が埋まっている」と言われたものだが、セネガルでは「砂浜の下には金が埋まっている」といったところだろうか。

(写真は上から、ビーチを走るベレのレスラーの若者たち。うさぎ跳びで足腰を鍛える。砂浜だからきつさは相当だろう。ベレの「本番」の稽古。相撲で言えば、差し手争いといったところか)

ドア・オブ・ノーリターン

- 2010-10-17 (Sun)

- 総合

ダカールに来て、ここを訪問しなかったら、セネガルを訪れた意味はないかもしれない。

ゴレ島。多くの黒人奴隷が南北アメリカに送られた最終出発点の島だ。ダカールはアフリカ大陸の最西端、大西洋に面しており、ゴレ島はダカールの沖に浮かぶ小さい島だ。フェリーで15分程度の距離にある。

土曜日、ゴレ島に渡った。フェリーの船中でムスタファという50歳代の現地ガイドが隣に座り、私より流暢な英語で案内は俺にまかせろと言う。最初は迷ったが、島について見ると、英語の表示は皆無。島の歴史的意義を多少でも理解するには彼に頼るしかない。公式のガイド料8,000CFAフランを何とか5,000CFAフラン(約千円)にまけてもらい、見学開始。

「この島にヨーロッパ人、最初のポルトガル人がやって来たのは1444年だ。その後、オランダ人、イギリス人がやって来て、最終的にフランス人が支配権を握った」とムスタファの説明を聞きながら、南北900㍍、東西300㍍の小さい島を歩く。奴隷が集められた家屋では、フランス語のガイドの周りに欧州から来たと思われる白人観光客やフランス語圏のアフリカの国々の人たちが群がって説明を聞いている。

「ここに連れて来られた奴隷は男女に分けられ、体重を測定されたんだ。基準の60キロを超えていれば、この部屋。達していなければ、向こうの部屋に入れられ、二三か月食べ物を与えられ、太らされた。あそこにある小部屋は言うことを聞かない奴隷を罰した場所だ。そして、奴隷船がやってくれば、あの戸口、ドア・オブ・ノーリターンを通って積み込まれた。片道切符だよ」とムスタファは淡々と語る。

ここから新大陸に運ばれた黒人奴隷の数は諸説あるが、ムスタファは少なくとも二千五百万人以上と言った。劣悪な環境のため、航海の途上で多くが死亡したと見られている。悲惨な歴史を秘めた島であることは間違いないが、白人、黒人の観光客がのんびり歩く姿を見ていると、今はこの国、特にこの島に住む約1200人の住民の大切な観光資源になっている印象の方が強い。

ナイジェリアのバダグリでも同様の奴隷貿易の資料館を見学したが、こちらの方が歴史的な意義はあるようだ。1978年にはユネスコの世界遺産に指定されてもいる。

「日本の人にゴレ島のことを宣伝してくれよ。この俺のことも忘れずに。俺は日本語も少しはしゃべれる。コンニチハ。イタダキマス。どうだい?」とムスタファはスパゲッティをビールで流し込みながら言う。もちろん私の払いだ。私のそばではさきほどからしつこく土産物を買えと勧めるおばさんがまだ立っている。「悪いけど、これからまだ南アとか旅しないといけない。お金がいる。だから、ここで土産物を買う余裕がない」。どこまで伝わったか分からないが、彼女は「そうなの」といった表情であっさり立ち去った。こうあっさり分かってくれると、なんだかすまない気がする。少し切ない気分で島を後にした。

(写真は上から、フェリーから見えたゴレ島。奴隷が収容された家屋でガイドの説明を聞く観光客。「ドア・オブ・ノーリターン」。そこから見えた大西洋)

頼りは同業者

- 2010-10-16 (Sat)

- 総合

ダカールで地元の英字新聞が発行されていない(と思われる)ことは前回書いた。フランス語が母国語だからいたし方のないことではある。日本でも今でこそ、大きなコンビニであれば、英字新聞を手にすることができるが、我が故郷・宮崎県では私が知る限りJR宮崎駅か宮崎空港にある売店以外では残念ながら英字新聞を買うことはできない。

と我が故郷のあまり喜ばしくない現状を紹介しても始まらないのだが、(元)新聞記者が初めて訪れた地でどうやって信頼できる地元の情報を聞きだすか。手っ取り早いのは同業者を訪ねることだ。ダカール市内にある Observateur という新聞社を訪れた。この新聞の名前を何と発音するのかさえ分からない身だが、電話で「チーフエディター」と名乗った男性は「ブロークンイングリッシュで良ければお話ししましょう」と言ってくれたのだ。

案内されたのは細長く立ったビルの小さな一室。日本で言えば、新聞社の地方都市の支局のような感じのオフィスだった。相手をしてくれたのはセリーン・サリュー氏。

「セネガル(人口約1,200万)は今年で独立50年の国です。正直に言うと、貧困の除去、教育の充実など問題は多々抱えています。一日三度の食事ができない人々も少なくありません。でも、セネガルは民主主義の国家です。新聞の言論も活発でエスニック(民族・部族)グループの確執もありません。国民の95%はイスラム教徒ですが、他宗教の人々にも寛容ですから、宗教的対立の心配もありません」とサリュー氏は語った。

「現在のワッド大統領の努力を私はある程度評価しています。(84歳と高齢なため)大統領の息子(有力閣僚)を次の大統領に推そうとする動きも一部に見られますが、我々の国で公正な選挙なしに大統領が誕生することには国民が黙っていないでしょう」

サリュー氏はインタビューの中で、セネガルの国民の融和が根付いていること、言論の自由が保証されていること、国軍の政治への介入の懸念がないことをしきりに強調した。

インタビューの前に、パソコンでこの新聞のホームページにアクセスしていた。かすかに期待していた英語版はなかった。この点を質問すると、サリュー氏は「実は英語で発信することの大切さを今実感しているところです。メインニュースぐらいは英語に翻訳できないか検討に入っているところです」と語った。

編集室には10人程度の男性記者がいた。女性記者はいないのかと尋ねると、サリュー氏は「わが社の記者は約30人。そのうち、女性は数人。女性は新聞社よりも顔が出るテレビ局に勤務する方を好むようです」と言って笑った。私もつられて笑っていたら、黒いベールをかぶった若い細身の女性記者が駆け込んで来た。「ボンジュール」。美しさに見とれて、彼女の写真を撮らせてもらうことを忘れたことにだいぶ歩いてから気づいた。

(写真は上が、Observateur社の最高幹部の二人。とても気さくな雰囲気だった。左の男性がサリュー氏で右は彼の上司。下が、サッカーのようなゲームに興じる若者。左の女の子は愛嬌のある子で名前はアイシャ。しきりに私のそばに寄って来て手を触りたがった。この日が2歳の誕生日とかで、「お祝い」にチョコレートを買ってあげた)

こむら返りも痛いが

- 2010-10-14 (Thu)

- 総合

ガーナに行く予定を取りやめ、さらに西のセネガルに来てしまった。ガーナ入国のビザがラゴスで入手できなかったためだが、セネガルは日本人ならノービザで入国できることを知り、セネガルの首都ダカールに飛んだ次第だ。

セネガルは特派員時代にも訪れたことがないので、それはそれでうれしいのだが、参ったのは、この後、ナイロビに一旦戻る予定であり、ダカール→ナイロビの航空券をさきほどここにあるケニア航空のオフィスに問い合わせたところ、927米ドルもかかると知らされたことだ。人間の体で言えば、一番出っ張っているお腹に当たる赤道直下を西から東に飛ぶわけだから、安い航空券とはならないことを覚悟していたが、ああ、それでも痛い。

かてて加えて、心の準備は出来ていたが、旧宗主国がフランスのここの人々は当然のことながら、フランス語の世界に生きている。英語は市内の通りではほぼ通じない。私のフランス語の知識は「ジュトジュデニジュウ」程度だ。

朝を迎え、テレビをつけると、チリの鉱山労働者の救出作業を大騒ぎで報じているが、チャンネルは仏国内のテレビ局が中心でフランス語ばかり。それなら、新聞を買い求めようと、シティセンターに歩いて行くと、どの新聞売り場も英語の地元の新聞は皆無。せめて写真でも撮ってホテルに戻り、「今後の行動」を考えようと、通りで最初のシャッターを切ったら、背後から制服の警察官に呼び止められて、私服の警察官のところに連れていかれ、なにやら質問される。どうも、そばに大使館の入ったビルがあり、私が写真を撮った地点は撮影禁止らしい。そんなこと着いたばかりの私に分かるものか。第一、そこは何の変哲もない通りで、私自身こんな写真撮ってどうするのと思いながら、カメラを構えたのだ。パスポートを持っているかと聞かれるので、そんな大事なものをポケットに入れて毎度ぶらぶらできるものかと思うものの、徒に相手の反感を買うのは逆効果なので低姿勢を通す。

初めて訪れた国の印象は最初の出会いというか出来事に大きく左右されるものだ。かてて加えて、さきほどもこの表現を使ったが、ダカールは蒸し暑い。温度計を海に面した部屋の外にある木のベランダに出して測ってみたら、温度46度。

せめてもの救いは宿が海に面したレゾート風のホテルであること。プライベートビーチもあるというではないか。泳ぐのはへただが、嫌いではない私は夕刻、いつも持参している水泳パンツとゴーグルを手にビーチへ。波が荒くてそうきれいとはいえない海水ではあったが、それはそれ、気持ちよく平泳ぎからクロールに変えた途端、足がつっただよ。悪癖のこむら返り。いつもに増して激痛だ。最後ははって浜辺に戻った。ビーチの管理人の黒人の男性が “cramp”かとそばに寄ってきた。そうだと答えると、これをなめたら楽になるはずだと、コーヒーに入れるシュガースティックを持ってきてくれた。なめたら少し楽になった。こういう心配りはありがたいが、ああ、それにしても、痛い痛い一日だった!

(写真は上が、ホテルの部屋から大西洋を臨む。右手の奥がホテルのビーチ。下が、この程度の撮影をとがめられた通りの写真)

ファイアー!

- 2010-10-12 (Tue)

- 総合

アフリカを旅していて、いや、アフリカに限らない、海外を旅していて、多くの日本人が時に困るのは「あなたの宗教は何ですか」という質問ではなかろうか。今回の旅でももう何回この問いかけを受けたことだろうか。

正直に答えるしかない。「いや、毎週教会とか寺院に行くとかいう宗教は持ち合わせていません。あえて言えば、神道というものがあり、年の暮れや何か祈りたいことがあれば神社というところに足を運びます」と。彼らから見れば、クリスチャンでもイスラム教徒でもなく、まして仏教徒でもない日本人は奇異な存在と映っているかもしれない。そういう印象を持たれそうだったら、次のように付け加える。「我々は子供の時から、悪いことをしてはいけない。人のものを盗んではいけないなどと育てられてきました。誰も見ていなくとも、神様は見ていると諭されてきました」と。ここまで説明すると、こちらが「神をも恐れぬ人非人」でないことを分かっていただけるようだ。

ラゴスでは二度ほど教会を訪れた。先の日曜日にはホテルから少し離れたところにある ”Mountain of Fire and Miracles Ministries” という名のプロテスタントの教会をのぞかせてもらった。多くのエスニックグループが集う教会と聞いていたが、牧師の説教に必ずヨルバ語の通訳が続いていたから、ヨルバの人々が多数派の教会なのだろう。

二階建ての教会だったが、午前9時過ぎに到着した時、すでに満席だった。男性は普通の軽装だったが、女性は「アンカラ」と呼ばれる正装の人が圧倒的に多かった。そう蒸し暑くはなかったが、頭上の天井で回る大きな扇風機の風がありがたかった。

7月末に訪れたイボの人々が多数派の教会では祈りの最中に恍惚とした表情で踊り出す信者も少なくなかった。牧師は「失ったものは必ず戻ってくる」と説き、信者は熱狂的にその説教に応えていた。1960年代末のビアフラ内戦で最も辛酸をなめたイボの人々の悲痛な祈りにも聞こえた。

今回の教会では、踊り出す信者は見かけなかったが、それでも祈りは強烈だった。私がいた2時間近く、牧師は絶叫に近い説教を繰り返し、信者もそれに負けない熱気で応じる。教会の名前が示す通り、火のような信仰だ。牧師が「あなた方の心にある負け犬根性をたたき出せ」とか「身に染み付いた貧困をたたき出せ」などと「喝」を入れると、信者はその都度、大きな声で”Die”(消えてしまえ)と叫ぶ。私には娯楽番組でおなじみのあの「ダー」としか聞こえなかったが。

彼らの信心深さには敬意を表するしかない。ただ、それにしてもと思う。彼らは独立のはるか前、ヨーロッパの宣教師によりキリスト教に改宗して以来、独立してからだけでも50年の長きにわたり、神に自分と家族の幸福を祈り続けてきた。実際の政治が自分たちに何をもたらそうとも、ずっとこうやって祈り続けてきたのだ。

(写真は上から、一心に祈る信者の人々。教会の外で親子連れを撮影。7月末に訪れた教会では祈りの最後はその月の誕生日の人々を祝い、パーティーのような盛り上がりに)

炎の作家

- 2010-10-10 (Sun)

- 総合

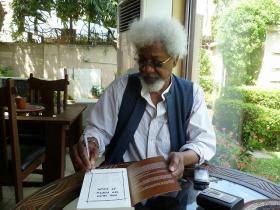

その男性の声は深みのある響きを伴って携帯電話から聞こえてきた。「私はウォレ・ショインカです。あなたですね。私と話がしたいという方は?」。私は多少上ずった声で答えた。「イエス、サー。あなたと電話とはいえ、こうして話せることをとても光栄に思います」。

こうして私はナイジェリアが生んだ、アフリカ人で初のノーベル文学賞受賞者(1986年)であるショインカ氏にインタビューする約束を取り付けた。ラゴス滞在が延びたから、ショインカ氏に会えたようなもので、バスでガーナに向かっていたら、せっかくのチャンスを逸することになっていた。ただ、東奔西走で多忙の氏が私と会う時間を作ってくれることはあまり期待していなかったので、ショインカ氏が土曜朝、私の携帯に自ら電話をかけてくれ、その日の午後会えることになろうとは思ってもいなかった。

ショインカ氏が多忙なのは本来の著述業、有識者としての仕事のほか、来年初めの大統領選に向け、政党活動にも精力的に取り組んでいるからだ。ビクトリア島にある氏お気に入りのギャラリー兼書店兼喫茶店で会ったショインカ氏はこの点について、「私は昔から政治活動に関わっています。今の政党は2002年に立ち上げたもので、私が政治的にどうこうするというのではなく、若い人たちに引き継ぐ受け皿の政党に育てたい」と説明した。

76歳の氏が今も政党活動に身を投じているのは、自分たちの世代が健全な国づくりに失敗したという苦い思いがあるからだ。だから、今月独立50周年を迎えたことについても、「若い人たちがそれをお祝いすることは一向に構わない。しかし、私たちの世代は独立当初の夢、アフリカの多くの人が幸福な生活を享受する国を作るというという夢を実現できていない。どうして祝えますか」と語気を強めて切り捨てた。

「アフリカでは多くの国で未だにエスニック(部族・民族)的確執から国づくりに支障をきたしている。エスニックの多様性を肯定的にとらえ、力にすることはできないものでしょうか」と尋ねると、ショインカ氏は「そういう風に質問していただき、うれしく思います。エスニックの多様性、文化の多様性は何ら悪いことではありません。問題は政治指導者がそうしたエスニックの相違を自分の権力強化に利用してきたことにあります」と語った。

アフリカと政治についてよどみなく語るショインカ氏は私には私と大差ない壮健さに見えた。途中で彼が携帯電話をかけざるを得なくなった合間に、「南アフリカにはマンデラ氏がいる。ナイジェリアにはあなたがいる」と間を持たすと、氏は「それはほめすぎ。私などマンデラ氏とは比較にならない」とこのインタビューの中で一番機嫌良さそうに笑った。

正直に言うと、私は氏の作品で読み終えたものはない。難解だからだ。ナイジェリアは優れた作家の宝庫。少し上の世代に属するチヌア・アチェベ氏の小説なら代表的作品はだいたい読んだ。ただ、このことは氏には言わなかった。

(写真は上から、インタビューに応じるショインカ氏。氏がお気に入りの喫茶店(ギャラリー兼書店)は素敵な空間だった。購入したばかりの氏の回想録にサインをしてもらう)

段取りの悪さ

- 2010-10-09 (Sat)

- 総合

ナイジェリアに別れを告げ、次の目的地のガーナに向かおうとしている。本来なら、ラゴスから原油生産地のナイジャ・デルタ地域に足を運ぶ計画だった。ところが、この地域ではこのところ、外国人や地元の市民を狙った誘拐事件が多発していて、誰もがナイジャ・デルタに行くことを止める。仕事なら少々の危険は覚悟するが、今の私は何の責務も後ろ盾もない身である。そういう危険を冒すわけにはいかない。

ラゴスで過ごす限り、ナイジャ・デルタの貧困も治安の悪さもそう感じない。通りを歩いていると、通りすがりに「オイボ」(白人)と耳元でささやかれるが、これは彼らなりの親しみの呼びかけのようだ。ホテルの近くの野外の飲み屋で夕刻ぼんやりビールを流し込む。道の向こうにはここで「オカダ」と呼ばれるバイクタクシーで日銭を稼いでいる若者たちが座り込んでおしゃべりしている。私と彼らとの懐の差に思いをはせないこともないではない。しかし、私はビールを飲み続け、彼らはいつまでもしゃべり続ける。

話が横道にそれたが、それで、残念ながら、ナイジャ・デルタ行きはあきらめて、一路、西アフリカの優等生、ガーナに向かうことにした。タンザニアでしたように、バスに乗っての旅を目指し、ラゴスの長距離バス会社に足を運ぶと、「ナイジェリアからガーナはベナンとトーゴを越えて行かなければならない。両国のビザを持っているのか」と窓口の男性が聞く。「いや、持っていない。ガーナのビザも持っていない。国境で買うつもりだ」と答えると、「それでは話にならない。第一、あんたがまずベナンとの国境でビザ取得でまごついている間、他の乗客はずっと待っていなければならない。トーゴはどうする。ガーナはどうする」とまくし立てる。

そう言われると、さすがに考え込んでしまう。どう考えても、ベナンとトーゴは通過するだけのトランジットだ、両国のビザは要らないと思うが、自信はない。参考までにガーナの日本大使館に電話をしてみると、ナイジェリアから来る場合はやはり、ガーナのビザを取得して入国されたほうがベターとのこと。うーん、仕方ない。バスの旅はあきらめ、空路で入ることにしよう。本当はバスの車窓から見る光景が楽しみなのだが。

それで、ラゴスにあるガーナ領事館を急ぎ訪れると、ビザ業務は週末はしません、月曜日にお越しくださいとつれない返事。これも仕方ない。段取りの悪い自分を責めるしかない。ラゴスの滞在を予定より延ばすしかない。

まあ、いいか。これまでラゴスの下層・中間層が住むイケジャ地区を中心に歩き、彼らが食すものを一緒に食べてきた。おかげでこの二三日、お腹の調子が悪い。そろそろ潮時だ。私はそういえばまだ、ビクトリア島にあると聞く高級住宅街はさるいていない。この週末足を運んでみよう。

(写真は上が、ラゴスでも携帯電話は必需品。母親が夜の道端で営む食堂で息子のモハメッド君は最新の携帯電話のネットの映像に夢中だった。下が、マーケットでは色彩豊かな野菜に目を奪われる)

「腐敗は想像力の欠如」

- 2010-10-07 (Thu)

- 総合

「コラプション(腐敗・汚職)がなくなることは大切だけど、それだけを叫んでいればすむというものでありません。子供たちに食べさせ、学校にやらなければ何にもならない。第一、政治指導者にその気がなければ、問題は全然解決に向かって進まないことを私は経験から知っています」

ナイジェリアの人権活動家で弁護士として名高いアヨ・オベさんはイコイ島の自宅で、この国が抱える諸問題について語ってくれた。ナイジェリアで最も古いCLOと呼ばれる「市民の自由」を擁護する組織の代表を1995年から2003年まで務めた。アバチャ軍事独裁政権からオバサンジョ政権へと民政移管された時期にまたがる。

オベさんに言わせると、政治指導者がコラプションで私腹を肥やすのに走るのは、「彼らがいかに想像力が欠如しているかを物語っています。なぜなら一般の大衆が貧しくて苦しい生活を送り続ければ、それはやがて、自分たちの子供たちの生活を脅かすことになるのです。そのことが全然理解できていない」ということになる。

「ナイジェリアでは昔から次のような言い伝えがあります。貧者はお腹がすいているから眠れない。金持ちは貧者が眠っていないから眠れないと」

「オバサンジョ政権時代には汚職追放で国民は大きな期待を抱きました。私たち人権活動家がオバサンジョ大統領と会談したことがありました。当時、農業省と国連機関の間の不正疑惑が問題になっており、我々がそれを指摘すると、大統領は証拠の書類が見つかったら、自分に送って欲しい、と語りました。彼は大統領です。警察や公安機関を含め、調べようと思えば、簡単に指揮できるのです。要するに疑惑を解明する気がはなからなかったのです」

彼女はこの国の三大部族(民族)の一つ、ヨルバ族の出身。彼女の希望は部族的な相違、確執が「軽く受け流すことができる」程度に薄まることだという。「ナイジェリアのサッカーチームが国際ゲームでゴールをあげればうれしい。それがヨルバの選手であれば正直、うれしさも倍加するが、イボやハウサの選手がゴールをあげても喜びには変わりがない。その程度のものになればと願います」

彼女は4人姉弟の一人で、娘が一人。近しい家族は結婚でヨルバの人だけでなくなっている。「とても親しい友人2人ははイボの人だし、相談事があれば彼女たちにします」

ヨルバという呼称についても、彼女は先祖の人々はそういう認識はなかったのではないかと語った。「ヨルバは他の人たちが付けた名前です。ヨルバの人たちは例えば19世紀末には自分たちの間だけで戦争に明け暮れていました。だから負けた側の多くの人がブラジルに奴隷となって送られました。ブラジルでヨルバ語を話す大きなコミュニティーがあるのはこのためです」

(写真は上が、問題はあるものの、ナイジェリアの将来を楽観視するオベさん。下が、ラゴス市内の私立小学校兼保育園で、授業前の子供たち。授業はすべて英語で行われる)

ワゾービア

- 2010-10-06 (Wed)

- 総合

ナイジェリアの人々が話す英語の聞き取りに苦労している。発音が個性的でしかも早口。いやはや、何度も"Come again?"(もう一度言って)と尋ね返している。ホテルの食堂でテレビのドラマを何となく眺めていて、そのドラマが英語放送だと気づくのに15分ほどかかったことがあるぐらいだ。

ここの人々が普段に話している英語は、一般にピジンイングリッシュ(Pidgin English)と呼ばれる。これがなかなか手強い。ピジンイングリッシュだけで放送しているFM局がある。ところどころ英語の単語は聞き取ることができるのだが、全体の内容がよくつかめない。油断すると何を言っているのかわけが分からなくなる。

そのFM放送局はビクトリア島にあるワゾービア・ラジオ局。ワゾービアはWazobiaと書く。この国の三大言語(部族)で英語のcomeを意味するハウサのワ、ヨルバのゾー、イボのビアを組み合わせた造語である。この放送局では自分たちの普段話している英語は単なるピジンイングリッシュではなく、立派な一つの言語であるとの認識に立つ。だから、ワゾービアはラジオ局の名前だけでなく、言語名でもある。

ワゾービア局幹部のアリジェ・アデオラ氏によると、ラゴスを舞台に放送を開始したのは2007年11月から。系列のFM放送局がラゴスの知識階層をターゲットにしており、ワゾービア局は一般大衆へのサービスを念頭に置いて開設されたという。

「英国だって、ロンドンの下町で話されているコックニーなど、さまざまな英語がある。世界中で多くの独特の英語が話されている。ナイジェリアの英語もそういう英語の一つとして考えて欲しい」とアデオラ氏は語った。

音楽番組やトークイン番組のおしゃべりからニュースまですべてワゾービアで放送される。ニュースで言えば、「先週金曜日の首都アブジャで12人が死亡した爆弾テロで警察が容疑者2人を逮捕した」というニュースは、ワゾービアでは”Police don arrest two wey do de bombing for Abuja on Friday kill like 12 people.”となる。「ジョナサン大統領は亡くなった人々の死は無駄にはしない、なぜなら犯罪者を必ず訴追し、ナイジェリアをより良い国にするからだと語った」は”Presido Jonathan talk put say all de people wey die for de bombing no go die for nothing because e go turn to shame to bad people as Naija to turn to beta place for us.”となる。犯罪者がbad peopleと表現されているのが素朴で明快だ。過去形はdon、未来形はgoで示す。「彼女はそう言うだろう」は”She go say that.”となる。上記の文のlikeはaround、weyはwhoのようだ。whatはwetinとなる。

ホテルのスタッフに毎朝”How you dey?”(How are you?)とか”Wetin dey worry you?” (What’s wong with you?)とか呼びかけると、彼らは「おお、あなたはもうナイジェリア人だ」と爆笑してくれる。いや、全然そうじゃないよ、と心中ではつぶやいている。

(写真は、ワゾービア・ラジオ局の放送スタジオで。聴取者が電話で参加するトークイン番組のパーソナリティー二人。生放送中、音楽が流れている間にお邪魔したが、番組の会話とは異なり、二人とも完璧な英語を話していた)

水上生活

- 2010-10-04 (Mon)

- 総合

20年以上前からナイジェリアを訪れるたびに、行ってみたいと思っていた所があった。ラゴスの湾内の海上で暮らす人々の地区だ。ラゴスはメインランドと呼ばれる本土のほか、ビクトリア島、ラゴス島、イコイ島の三島から成っている。メインランドからイコイ島に向け、アフリカ一と言われる11.8キロの長大な橋を車で走っていると、やがて、右手に海面に建てられた無数の家々が見えてくる。

ここで利用しているタクシードライバーのトゥンデ氏は多少土地勘があるとのことで、彼を信じて上記の地区に案内してもらった。橋を渡り終えたところで、車を降り、ガードレールをまたいで、住宅街のようなところに案内された。ここはまだ地面がしっかりとある。上半身裸の屈強な若者たちがサッカーに興じている。

数人の地元住民に紹介され、材木置き場のようなところを少し歩くと、水辺に着いた。材木をくり貫いたようなボートが浮かんでおり、これに乗れという。少年が棒でかじをとって奥に入っていく。そう丈夫そうには見えない木材を柱とした家々が間近に見えてきて、ボートはその間を巧みにすり抜けていく。水は真っ黒だ。少し鼻につく臭いがする。水面にはさまざまなごみ、廃物が漂っている。

家々を回って商いをしているボートとすれ違う。若い女性が一人でこいでいた。ボートの中にはラゴスの通りの露天で売っているお菓子や食べ物がきちんと並べられていた。女性のための美容室もあり、日曜日でも営業していた。普段はもっと商いのボートが行き来しているという。

とある一軒の家にこぎつけ、「庭先」に立って、住民に話を聞こうとした。トゥンデ氏が言う。「ここらの人は英語は通じないよ」と。それでも、少年の一人が出てきて、相手をしてくれた。16歳のロドリック君で一家は隣国のトーゴからやってきたという。彼はここで生まれずっと水上生活。学校は陸地にあり、ボートで通学している。「水がある生活が一番自分たちには向いている。将来の夢は医師になること」と話してくれた。

トゥンデ氏は「私は泳ぐのが苦手だからとてもこういう生活はできない。彼らにとって土地(水上)はただだから、こういう生活が手軽で気楽なんだ」と解説してくれた。ここの住民は漁業にも従事しているが、最大の稼ぎは木材業だという。材木置き場と思ったところは実はオコババ製材工場と呼ばれる、アフリカ最大の製材所という。国内各地から材木を縛って流れに乗せ、ここに運んで来るのだという。

ここでは排泄物もすべて水中に投じられる。そういう水上生活が「快適」とは思えなかったが、私のような部外者が突然やって来ても、地元の人々が快く案内してくれる寛大さ。改めて、この国の人々の懐の深さを思った。

(写真は上から、長大な橋の上から水上生活の家々を眺める。左端には建設中の家が見える。老朽化が目立つ家。家々を回る商いのボート。案内してくれた地元の住民。記者時代にはこんな記念撮影のような写真を撮っていたら、デスクからすごく怒られたものだ)

ナイジェリアに生まれて

- 2010-10-04 (Mon)

- 総合

「ナイジェリアに生まれて良かったと思うかって。タフな質問だわ」と一呼吸置いた後、彼女は笑いながら語った。「もう一度、生まれ変わっても、ナイジェリア人として生まれたい。ただ、国が今のような状況でないことを条件に」

ラゴスに住む25歳の大学生、ベケレボ・キャサリン・モズィモさん。両親は南部のバイエルサ州出身。この国ではナイジャデルタと呼ばれる地方で、ナイジェリアの外貨のほとんどの稼ぎ頭である原油の産出地帯でもある。しかし、発展からは遠く取り残され、本来の漁業は原油汚染で壊滅的打撃を受け、貧困が覆う。独立50周年の日に首都アブジャで起きた爆弾テロを行った武装グループの本拠地だ。

「彼らがああいう犯行に出るのは怒りからよ。私はもちろん、是認することはしないが、なぜ彼らがああいう犯行に走ったのか問題の所在を考えないといけない」と彼女は語る。

「私たち若い世代は他の国々、特に欧米やアジアの同世代と比べて格段に厳しい生活を強いられている。夜はしょっちゅう停電で真っ暗。教科書を読んで勉強したくとも明かりがない。そういう中で勉強してきて、卒業したら、仕事がない。どうやって食っていけと言うの」

彼女の父親は4人の妻がいて、兄弟姉妹は「30人以上」。自分の人生は自分で活路を見出すしかなかった。「私はボーイフレンドがいて、間違った方向に行ってしまった。気がついたら妊娠していて双子を出産。一時はどうしたらいいか途方にくれた。自分を許すのに3年かかった」という。そういう時に、自分たちで自立し、また人を助ける活動を知った。

彼女が加わったのは、ナイジャデルタ・ピクチャーズと呼ばれるNGO組織で、4年前にバイエルサ州の高校教師が立ち上げた。政府や行政の支援は一切受けていない。いや、正確には受けたくても支援の手がこないのだ。ラゴス市内で1日に主催した独立50周年を祝うイベントもメンバーが企業や篤志家から寄付金を募り、何とか実現にこぎつけた。

「子供たちと話していたら、独立50周年といっても彼らが何の感慨もないことが分かった。だから子供たちに独立の喜びを祝わせたかった」。イベントには彼女たちの予測の3倍もの約5千人の人々が集まり、子供たちの歌や踊り、寸劇を楽しんだ。

今はアルバイトをしながら通信制大学で英語を専攻しているベケレボさんは「私たちナイジェリア人の評判が海外で芳しくないのは知っているけど、でも、私たちが日々どういう暮らしをしているか分かれば、考え方は変わると思う。この国で誰でも一週間暮らしてみれば、私たちの良さ、苦しくとも笑って未来に向かう強さを理解してもらえると思う」と信じている。確かにこの国は色々問題はあるけれども、私は彼女に賛同せざるを得ない。

(写真は上が、イベントの世話役で忙しく動き回っていたベケレボさん。下が、イベントで踊りの出番を待つ子供たち)

アップ、ナイジャ!

- 2010-10-02 (Sat)

- 総合

いや、前言を撤回しなければならないかもしれない。独立50周年を祝う熱気がラゴスでは全然見られないと記したが、一夜明けたナイジェリア最大の商都で1日、英国支配からの解放を祝賀する市民の活気あるパレードを目にしたからだ。緑と白と緑から成るこの国の国旗を顔に描いたり、緑色のかつらやTシャツを身につけた人たちのパレードだ。

カメラを向けると、普段はいやがることの多い人たちも「俺を、私を撮ってくれ」と決めのポーズをしてくれるサービスぶり。彼らの口からは「ハッピーバースデイ、ナイジャ」とか「アップ、ナイジャ!」という表現が飛び出した。このナイジャとはナイジェリアの略称で英語のスペリングは Naija となる。「アップ、ナイジャ!」は「頑張れ、ナイジェリア」という程度の意味となろうか。

もちろん、彼らがもろ手を挙げて独立50周年を祝っているわけではない。日々の暮らしに追われている人が大半だ。それはそれとして、自分たちの父母、祖父母が苦労の末に手にした自由と独立はきちんと祝おうとしている、その心意気が私にもよく分かった。昨夜はラゴスの市民がこれだけの熱気を見せるとはちょっと想像しにくかったのだ。

50年の記念日は英語ではgolden jubilee(ゴールデンジュビリー)と呼ばれるが、ナイジェリアのゴールデンジュビリーはほろ苦いものであることは新聞各紙の論調が物語っていた。代表的新聞のガーディアン紙は1日の社説で「ナイジェリアは漂流している国家である。正直、誠実、説明責任、節度、寛容、信心深さといった核を成す価値観は打ち捨てられてしまった」とこの半世紀の政治の貧困、責任を手厳しく批判した。

ラゴス市内をタクシーで走り回った後、ホテルに戻り、この項を書いていると、ホテルのオーナーが「わが友よ、アブジャに行かなくて命拾いしたぞ。首都で爆弾テロがあったようだ」と私の部屋に駆け込んできた。南部の産油地帯で反政府活動を展開している組織の犯行のようだ。地元のラジオ放送では警察幹部を含む市民8人が死亡したと報じている。

爆弾テロが許しがたい犯罪であることは言うまでもないが、この国が独立50周年のめでたいイベントをこのような犯罪に汚される土壌をはらんでいることに目をそらすわけにはいかない。国民の多くがナイジェリアはエリート階層が汚職にまみれており、大多数の国民が石油などの収入による国富の恩恵に預かっていないという不満を抱いている。

私は露天で売っていた50周年を祝ったふちのある帽子をかぶって歩いたが、帽子を目にした老若男女の人々が「おお、あなたも一緒に祝ってくれているのかい」といった顔付きで、うれしそうな笑顔を私に向けてくれた。こうした笑顔がいつまでも続くとは考えにくい。

(写真は上から、1日の新聞2紙の一面。トラックの上から笑顔を振りまくパレードの参加者。緑色のTシャツに縁が緑色のサングラスの若者。ちょっと見には不気味な若者。これもお祝いの晴れ姿だ)

再びラゴスへ

- 2010-10-01 (Fri)

- 総合

居心地のいいナイロビでの小休止を終え、30日、再び一路西へ、ナイジェリアのラゴスに飛んだ。ラゴスは2か月前よりも暑い。乾季を迎え、これから暑いシーズンになるのだという。ホテルの庭先に温度計を置いて測ってみると、午後2時過ぎ、日陰でも32度あった。暑いはずだ。というか湿気がきつい。ナイロビと大違いだ。

さて、ナイジェリアは明日1日が独立50周年の記念すべき日を迎える。本来なら、首都のアブジャに行くべきであろうが、経済的事情からラゴスどまりとなった。まあ、ラゴスでもそれなりの祭典があるだろうと期待している。

それはそれとして、やはりナイジェリアである。空港に着いて、パスポート審査のところで我々ナイロビから着いたナイジェリア国籍でない乗客一行は足止めを食った。なぜか。入国に際し、入国審査の係官に提出する例の青色のカードを手にしていなかったからだ。通常、到着国の国籍でない乗客には到着直前にこのカードが機内で手渡されるが、我々が乗ってきたケニア航空はなぜかそれを怠った。空港のパスポート審査の係官は青色のカードは自分たちの関知するものではないと突っぱね、遅れて降りてきたケニア航空の客室乗務員と口論を展開。その間、我々ナイジェリア国籍でない乗客は唖然としたまま成り行きを見守るしかなかった。どうでもいいから、誰かカードを持ってきてよ。後ろの黒人の乗客が「これがナイジェリア流の歓迎か?」とつぶやく。

前回も泊まったホテルでパソコンを立ち上げ、この項を打っていると、頻繁に起きる停電でその都度自家発電に切り替わるため、パソコンの画面が何度も点滅を繰り返す。目に悪い。これもナイジェリアならではだ。

テレビでは明日の式典を前に来訪したアフリカ各国の要人を紹介したり、関連する記念行事を報じている。ラゴスでも大通りでは50周年を祝った小さい旗が風になびいてはいる。しかし、市民の反応はあまり芳しくない。第一、空港の様子はこれまでとなんら変わるところがなかった。

ホテルから迎えに来てくれた女性スタッフも独立50周年のことなどそっちのけで、週の初めに発生したスクールバスに乗った児童15人の誘拐事件を話題にして、誘拐事件のような邪悪な犯罪を犯す者は警察が即射殺すべきと激していた。この事件はナイジェリア南部の都市アバで27日に発生、30日夜の時点でも未解決だ。ナイジェリアでは外国人を狙った身代金目当ての誘拐事件が多発しているが、子供たちが乗ったスクールバスまで標的になるとは。こうした事件が独立50周年の祝賀の日を前に起きるあたりがこの国の現実を象徴している。

(写真は上が、ラゴスの空港近くの大通りで見かけた独立50周年を祝う小旗。いささか寂し過ぎるように思えた。下は、深夜に立ち寄ったラゴスの屋外飲食店。ここでも独立50週年を祝うポスターなどは皆無だったが、1日から三連休になるためか、大勢の客で賑わっていた。炎を扱う芸人も稼ぎ時といった感じだった)